Professoraler Unsinn

Zwei Skandale am Stück. Eine Falschaussage – und keiner schaut hin.

Martin Ackermann ist nicht irgendwer. Er ist Leiter der «National COVID-19 Science Task Force», Professor für Mikrobiologie.

In dieser Funktion ergriff er zu Bern an der offiziellen Corona-Medienorientierung, dem Vorläufer des heutigen Bundesratsentscheid zur zweiten Welle, das Wort. Was er sagte, ist so unglaublich, dass ich es anhand mehrerer Quellen verifizierte:

«Wir haben mehr Hospitalisierungen und Todesfälle als im März.»

Das sagt der höchstrangige Wissenschaftler der Schweiz, der Leiter einer Wissenschafts-Eingreiftruppe, die speziell geschaffen wurde, um den Bundesrat wissenschaftlich zu unterstützen. Also sicher einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen des fachfremden Gesundheitsministers Alain Berset hat.

Die Aussage ist falsch. Doppelt falsch

Aber: Diese Aussage ist nicht richtig. Sie ist falsch. Sie ist zweimal falsch. Es gibt zwar tatsächlich deutlich mehr positiv Getestete als im März. Aber ob das auch Infizierte sind, ob sie symptomlos bleiben oder erkranken, ob sie ansteckend werden oder nicht, das kann man bis heute noch nicht sagen.

Dabei wären das die wichtigen Angaben, statt die von der Anzahl Tests abhängige und absolut völlig aussageloser Zahl positiv Getesteter, die das Virus haben, bzw. hatten, denn auch auf Reste des vom Immunsystem besiegten Virus schlägt der Test an, der deswegen von seinem Erfinder ausdrücklich als nicht geeignet für Tests bezeichnet wurde.

Nach wie vor wird darauf verzichtet, die Anzahl der Genesenen aus den Fallzahlen herauszurechnen, ebenso, was den weiteren Verlauf der Infektion bei positiv Getesteten betrifft.

Grobe Irreführung der Öffentlichkeit

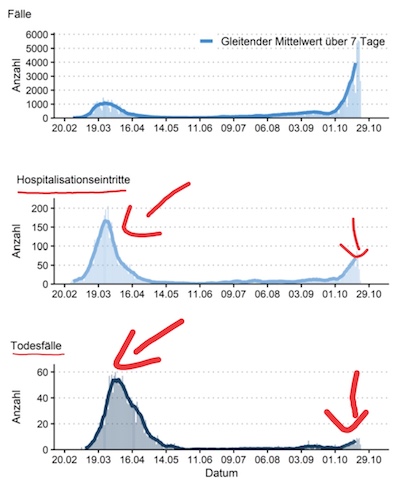

Aber das ist ein Nebenschauplatz im Vergleich zu dieser groben Irreführung der Öffentlichkeit. Kurz die aktuellen Statistiken:

Man sieht: Die Anzahl der Hospitalisierungen ist deutlich niedriger als im März dieses Jahres, die Zahl der Todesfälle ist sogar signifikant deutlich niedriger. Das ist keine Erfindung, das sind offizielle Statistiken, auch mehrfach verifiziert.

Man sieht: Die Anzahl der Hospitalisierungen ist deutlich niedriger als im März dieses Jahres, die Zahl der Todesfälle ist sogar signifikant deutlich niedriger. Das ist keine Erfindung, das sind offizielle Statistiken, auch mehrfach verifiziert.

Wenn nun ebendiese Taskforce, im Chor mit anderen Wissenschaftlern, die sich auch kurz in der Wärme der öffentlichen Aufmerksamkeit sonnen wollen, drastische Massnahmen fordert und das auf solche Falschaussagen abstützt, dann wird’s wirklich bedenklich.

Zahlen für den nächsten Lockdown

Ackermann fuhr dann fort:

«Aber wir reagieren nicht gleich. Die Bewegungsdaten zeigen, dass wir unsere Mobilität nicht genug zurückfahren.»

Das ist nun professoral zurückhaltend formuliert, was andere Wissenschaftler viel direkter ansprechen: «Wir brauchen einen neuen Lockdown», schallt es aus Genf herüber. Brauchen wir den wirklich?

Ich bin kein Wissenschaftler, daher kann ich diese Frage nicht beantworten, diese Forderung auch nicht unterstützen. Aber ich kann Statistiken lesen. Wenn diese Forderung aufgrund solcher Behauptungen aufgestellt wird, ist das beunruhigend.

Es ist beunruhigend, dass damit der oberste Schweizer Wissenschaftler das Renommee, die Reputation, die Glaubwürdigkeit seiner Zunft, die sowieso schon nicht unbestritten ist, weiter beschädigt.

Was ist schlimmer als eine Falschaussage von höchster Warte?

Aber es ist noch schlimmer. Die geballte Fachkompetenz der Vierten Gewalt, der Qualitätsmedien, der Warner und Ratgeber aus den Leitmedien, aus dem Duopol Tamedia und CH Media, haben sicherlich die Alarmsirene erschallen lassen und auf diese grobe Falschaussage aufmerksam gemacht?

Nein, nichts, keine Reaktion, Sendepause. Ruhe im Land.

Während sich politisch eine Kakophonie abspielt, ist eine solche Falschaussage nicht zu überschätzen.

Denn: Aufgrund welcher Informationen, Statistiken, Prognosen treffen Kantons- und Bundesregierung ihre Entscheidungen? Welche Rolle spielen dabei wirtschaftliche Überlegungen, die jede Krankenkasse bei der Abwägung der Verhältnismässigkeit bei jeder Therapie machen muss, wozu selbstverständlich auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung gehört?

Vorläufig noch kein Lockdown, aber …

Wenn aufgrund solcher Falschinformationen vom Bundesrat die ganze Wirtschaft und Gesellschaft betreffende, möglicherweise drakonische Massnahmen beschlossen werden, befinden wir uns dann nicht weiterhin im Blindflug, ohne Kompass, ohne verlässliche Kartographie?

Erschütternd ist, dass niemand, keiner, kein Einziger der unermüdlichen Kommentatoren, Ratgeber, selbsternannten Corona-Spezialisten, die sich sonst nicht scheuen, den in Regierungsverantwortung Stehenden grob an den Karren zu fahren, ihnen Zögerlichkeit, Fahrlässigkeit, ja Unfähigkeit vorwerfen, auf diesen Skandal nicht reagieren. Das legt die Vermutung nah: so sattelfest sind sie gar nicht in ihren Kenntnissen, deshalb haben sie diese Falschbehauptung klaglos geschluckt.

Immerhin hat der Bundesrat von einem neuerlichen künstlichen Koma von Gesellschaft und Wirtschaft abgesehen. Aber bei diesen Wissenschaftlern beschleicht einen das üble Gefühl: Das wird nicht gut enden.