Leiden am Sonntag

Tamedia hatten wir schon, SoBli halten wir nicht aus.

Also bleibt ja nur noch die NZZaS als Labsal für den gequälten Medienkritiker. Aber auch die gibt ihm Saures. Schon auf der Front:

Wer eine Begegnung von Friedrich Dürrenmatt (schon lange tot) mit Niklaus Meienberg (schon länger tot) in der Kronenhalle (lebt noch von vergangenem Ruhm) aus dem Jahr 1986 aufs Cover heben muss, ist noch nicht wirklich im Jahr 2023 angekommen.

Wer unter dem Titel «Russische Botschaft in Bern: Spannungen nehmen zu», dann über Beschwerden über angeblich rücksichtslosen Fahrstil russischer Diplomaten berichtet, hat ein Themenproblem.

Wer den Altbundesrat Ueli Maurer genüsslich zitiert, der bei einer Rede an seiner Partei «scharfe Kritik» geübt habe, ist schon im Wahlkampfmodus für seine FDP.

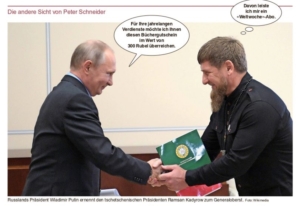

Wer schliesslich noch diesen Nonsens auf die Front hebt, sollte sich beraten lassen:

Da liegt der Kalauer nahe: Was ist das Beste an dieser Frontseite der NZZaS? Der Weissraum oben rechts.

Dass dann noch Patti Basler, Felix E. Müller und Nicole Althaus gemeinsam auf einer Seite das Wort ergreifen dürfen, komplettiert das Elend. Bei allen weiss man, was sie schreiben. Bei Althaus ist es entweder das Klimakterium oder Frauendiskriminierung: «Frauen dürfen zwar selbstbewusst auftreten, aber sie sollten nicht vergessen, das Protokoll zu übernehmen und regelmässig die Spülmaschine im Büro auszuräumen.» Protokoll übernehmen? Statt die Spülmaschine zu leeren, könnte Althaus doch mal einen Fortbildungskurs in Formulieren absolvieren.

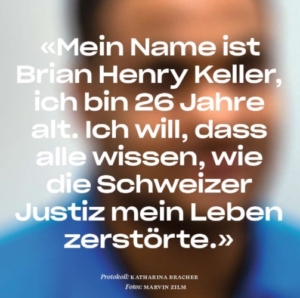

ZACKBUM gesteht: hier gaben wir auf, so viel kann man uns gar nicht bezahlen. Letzten Trost suchten wir im «NZZam Sonntag Magazin»; das ist immer für den einen oder anderen Lacher gut. Und in der Tat, das Amüsement beginnt schon beim Cover:

Es ist eine der letzten ungelösten Fragen der Menschheit, auf die wir wohl nie eine Antwort finden werden. Aber wenn einem wirklich nichts einfällt, kann man sie ungeniert wieder mal stellen. Ein Vorwand findet sich in den Weiten des Weltalls immer: «Vielleicht wissen wir schon in zehn Jahren mehr.» Vielleicht auch nicht …

Zur Abteilung Sauglattismus gehört dann ein Interview mit Vera Mulyani, der «Architektin (für Projekte auf dem Mars!)». Nein, weiter konnten wir nicht lesen vor Lachen.

Auch die zehn üppig bebilderten Seiten mit einem aus der «New York Times» übernommenen Text zum ewigen Thema «Is there life on Mars?» (David Bowie) haben wir überblättert.

Dann liess sich Pauline Krätzig mit einer «Genusserie», die mit einer «kurzen kulinarischen Werkbiographie» über Friedrich Dürrenmatt beginnt, offensichtlich von Harald Schmidts kulinarischem Werk über Thomas Bernhard inspirieren. Gut kopiert ist immer noch besser als schlecht geschmiert, nicht wahr.

In der Abteilung «Bellevue» ist es sehr bedauerlich, dass man ein weiteres Mal dem ewig rezyklierten Spruch von Coco Chanel nicht Folge geleistet hat: «Es ist besonders schwer zu schweigen, wenn man nichts zu sagen hat.» Das gilt insbesondere für den Aufmacher; eine Winzausstellung über «neun junge Künstlerinnen», die sich auf Korsika ein abgelegenes Haus gemietet hätten. «Hier öffnen sie sich der gegenseitigen Betrachtung. Die dabei entstandenen intimen Momentaufnahmen ohne Konzept zeigt nun die Ausstellung …» Pardon, an dieser Stelle mussten wir zum Riechsalz greifen.

«Jackson Pollock mit Gemüse», ganz originell Jahrgangschampagner von «Moët & Chandon», Möbel aus Marmor (der Lounge Chair für schlappe 29’000 Dollar, plus «packing and shipping»), es ist für Spass und Tollerei gesorgt.

Dann noch eine top-originelle Modestrecke über die Verwendung von Goldfarbe, ein «Grilled-Cheese-Sandwich» für Menschen, die den Unterkiefer ausklappen können, ein aus unerfindlichen Gründen (oder wegen einer Gratisübernachtung) ins Magazin gerutschtes Designhotel in Stuttgart (wer will schon nach Stuttgart), geradezu ein Lichtblick ist der «Sponsored Content für Edelweiss» und schliesslich noch Benimmregeln für den «richtigen Umgang mit Störenfrieden».

Leider gibt es keine Ratschläge, wie man richtig mit einem solchen Nonsens-Inhalt eines Nonsens-Magazins umgehen könnte, das sich fürs neue Jahr offenbar vorgenommen hat, die letzten Reste einstiger Grösse wegzukrümeln.