Der Eidgenosse hat mal wieder abgestimmt. Basisdemokratisch, versteht sich.

Was Donald Trump recht ist, kann für die politischen Bewegungen in der Schweiz nicht falsch sein. Auch an diesem Sonntag haben eigentlich alle gewonnen. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger.

Nehmen wir das knappste Resultat als Beispiel; die Konzernverantwortungsinitiative (KVI). Nachdem es eine Zeitlang so aussah, als ob sie angenommen würde, wachten die Wirtschaftsverbände auf und ballerten dagegen.

Ob ganzseitige Inserate der Credit Suisse, die sich mit viel Buchstaben dagegen aussprach, eher den Gegnern oder den Befürwortern genützt haben, man weiss es nicht. War auf jeden Fall viel rausgeschmissenes Geld der sowieso schon gebeutelten Aktionäre der Schrumpfbank.

Erschwerend kommt hinzu, dass wir den seltenen, aber nicht aussergewöhnlichen Fall haben, dass die Initiative ganz knapp mit Stimmenmehr angenommen wurde, aber klar am Ständemehr scheiterte.

Das real existierende Ständemehr verträgt nicht jeder

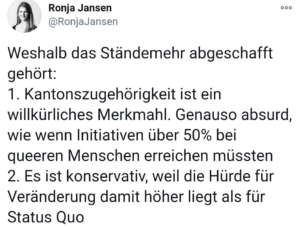

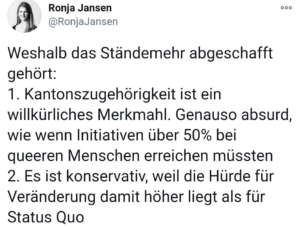

Ein Appenzell-Innerrhödler hat also das gleiche politische Gewicht wie 40 Zürcher. Kann das richtig sein? Zumindest verträgt es nicht jeder. «Das Ständemehr gehört auf den Müllhaufen der Geschichte», twittert Ronja Jansen. Die Juso-Präsidentin zeigt damit mal wieder, dass Twittern gefährlich sein kann.

Das böse Wort vom Müllhaufen oder der Müllhalde wird quer durch alle Parteien gerne verwendet. Alice Weidel von der AfD findet, dass politische Korrektheit dorthin gehöre, der Parteichef der deutschen Linken findet, es sei der richtige Platz für die AfD.

Nun also auch das Ständemehr. Wir wollen Jansen keine Lektion in Staatskunde erteilen, obwohl sie die offenbar dringend nötig hätte. Aber eine konstituierende Regel für jeden Bundesstaat abschaffen, die verhindern soll, dass grosse und bevölkerungsreiche Teile die kleinen und bevölkerungsärmeren Teile ständig überstimmen, das ist einwandfrei antidemokratisch.

Und Anti-Rechtschreibung. Da man das nicht erfinden kann, hier der fotografische Beweis der Gaga-Begründung:

Mit Twittern kann man sich unsterblich blamieren.

In der Schweiz triumphiert der Trumpismus

Während in den USA Trump abgewählt wurde, triumphiere in der Schweiz der Trumpismus, jault watson.ch auf, dem das Resultat auch nicht passt. Das stimmt zwar, aber ganz anders. Wenn nicht irgendwer am Stammtisch, sondern die Juso-Präsidentin die Abschaffung eines fundamentalen Prinzips der Schweiz fordert, nur weil ihr ein von ihm bewirktes Abstimmungsresultat nicht passt, dann müsste sie sich nur noch die Haare orange färben, um ihrem Vorbild Trump auch äusserlich zu gleichen.

Einen «Graben zwischen Stadt und Land» ortet Tamedia, «dieses Nein ist kein Freipass», kommentiert der Konzern staatsmännisch. «Die Schweiz sagt nein zu leeren Versprechen», tritt die NZZ nach, die SDA neutralisiert auf «Achtungserfolg».

Nun hat «20 Minuten» mittels Umfrage genauer erforscht, wie das Ständemehr dagegen zustande kam. In den Städten war man weitgehend dafür, auf dem Land weitgehend dagegen. Aha, die aufgeschlossenen Städter gegen die dumpfen Landbewohner. Könnte man meinen.

Blödes Ständemehr: stört, muss weg

Solange man das Resultat einer weiteren Befragung nicht kennt. 61 Prozent der Grünen-Wähler und gar 64 Prozent der SP-Wähler wollen das Ständemehr kippen. Bei Initiativen sollte doch das Stimmenmehr ausreichen. Immerhin sieht das eine Mehrheit von 45 Prozent aller Stimmbürger anders.

«Dieser Abstimmungskampf war erst der Anfang», spricht Tamedia den Verlierern Mut zu, da komme «etwas auf die Schweiz zu». Da ist Regula Rytz von den Grünen schon angekommen: «Wir müssen darüber reden, wie wir zu einem gerechteren Abstimmungsmodus kommen.» Denn: «Unsere direkte Demokratie ist in Schieflage», solche Ergebnisse zeigten, dass die Gefahr bestehe, dass Volksinitiativen keine Chance mehr hätten: «Das schwächt die direkte Demokratie.»

Wie die Juso-Vorsitzende ist auch die Nationalrätin Rytz keine Unbekannte. Nach einer kurzen Phase als Primarlehrerin ist sie seit 1993 Funktionärin und Berufspolitikerin, von 2012 bis 2020 zuerst Co-, dann alleinige Präsidentin der Grünen. Auch sie ist Antidemokratin in bester Trump-Tradition. Ein bislang unbestrittener Abstimmungsmodus ergibt ein Mal ein Resultat, das ihr nicht passt: schon ist die Demokratie in Schieflage, sind die Ergebnisse ungerecht.

Über Niederlagen darf man jammern – oder sie schönschwätzen

Verlieren ist immer ungerecht – für die Verlierer. Heissen sie nicht Trump und wandeln sie nicht in seinen Fussstapfen, dann dürfen sie über diese Ungerechtigkeit jammern, sich zum moralischen oder Sonstwie-Sieger erklären. Aber Regeln abschaffen wollen, weil das Resultat nicht passt, statt die Niederlage zu akzeptieren: das ist nicht nur Trump. Das ist schlimmer.

Natürlich darf das Blatt des gehobenen Gutmenschentums auf Kosten anderer nicht fehlen. Sonntag ist bekanntlich Ruhetag bei der «Republik». Also gehen die übrigen Abstimmungen den 50 Nasen schwer an einem gewissen Körperteil vorbei. Aber die KVI, da kann Daniel Binswanger nicht an sich halten und hält sich mit 7200 Buchstaben aber erstaunlich knapp.

Das ist sogar fast ein Drittel kürzer als die «Gebrauchsanleitung für die Republik». Nach diesen 10’669 Buchstaben kann man sich des Eindrucks nicht erwehren: Die «Republik» hält ihre Leser für bescheuert und unfähig. Denn es fehlt eigentlich nur die Anweisung, die vielen Zeilen jeweils von links nach rechts und nicht umgekehrt zu lesen.

Die Welt als Wille und Wahn

Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Binswanger zeigt in seinem Kommentar einen längst überwunden geglaubten erkenntnistheoretischen Ansatz, wie ihn zuletzt die mittelalterliche Kirche benützte: «Was Realität ist, bestimmen immer noch wir, und wenn wir sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann ist das so.» In der modernen Auslegung von Binswanger: «Sieg der progressiven Schweiz», triumphiert er im Titel.

Dann macht er einen kurzen, sehr kurzen Ausflug in die Realität: «Die KVI scheitert am Ständemehr. Aber ihre Gegner haben nicht gewonnen.» Dass sie daran gescheitert ist, sei «aber beinahe von untergeordneter Relevanz». Durchaus relevant auch für Binswanger ist aber dieser alte Zopf. Nur weiss er sich etwas gewählter als die Juso-Chefin auszudrücken: «Das politische Übergewicht der kleinen Kantone ist schon lange den modernen Lebensverhältnissen nicht mehr angemessen.»

Der moderne Lebemann Binswanger beklagt die «Blockademacht des Ständemehrs». Also mit den an Beliebigkeit nicht zu überbietenden Argumenten «überholt, blockiert nur» will auch er diesen föderalistischen Grundpfeiler absägen. Einmal mehr kann man froh sein, dass solche Traumtänzer und Dummschwätzer es niemals erleben werden, dass ihre Forderungen mehrheitsfähig würden. Nicht nur wegen des Ständemehrs.