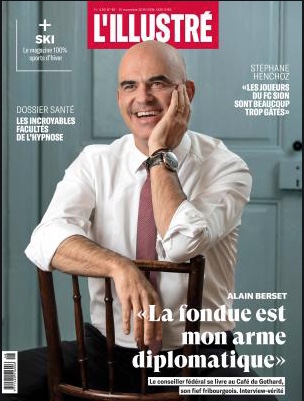

Berset: toujours l’amour?

Wer darf einen Blick auf den Unterleib eines Bundesrats werfen?

Wie sagte Karl Valentin so unsterblich richtig: Wenn’s einer kann, ist’s keine Kunst. Kann’s einer nicht, ist’s auch keine. Wie ist’s damit in den Schweizer Medien bestellt?

Der Gralshüter des moralisch hochstehenden Diskurses donnert im Blatt für die gehobenen Stände: «Keine Geschichte.» Man reibt sich etwas die Augen; das muss wohl ein Doppelgänger von Frank A. Meyer gewesen sein, der im gleichen Boulevard-Blatt SoBli den Lausch- und Fotoangriff auf den Unterleib des damaligen Botschafters in Berlin als gerechtfertigt bezeichnete, weil der ja durch eine angebliche Liebschaft erpressbar sei.

Das endete dann eher peinlich. Der Botschafter war weg, aber die Teutonentruppe bei der «Blick»-Familie auch, dazu gab es einen empfindlichen finanziellen Aderlass, der Verleger höchstpersönlich musste sich auf Seite eins entschuldigen, und Meyer wurde wegen übertriebener Härte kurzfristig auf die Strafbank gesetzt.

Die Bundespolizei zeigte für einmal, was sie kann

Ach ja, das waren noch Zeiten. Nun ist es einem Bundesrat widerfahren, dass er mit Erpressung bedroht wurde. Offenbar ziemlich konkret; die Erpresserin hatte schon extra zwei Konten für die Überweisung von 100’000 Franken eröffnet. Wenn nicht, würde sie mit verfänglichen Fotos und pikantem Geschreibsel des Bundesrat an die Öffentlichkeit gehen.

Das geschah schon im Dezember 2019, und nachdem der Bundesrat sie vergeblich via Anwalt von diesem Plan abbringen wollte, schaltete er die Bundespolizei ein. Die zeigte für einmal, was sie kann, wenn sie will. Die Übeltäterin wurde verhaftet, einem strengen Verhör unterzogen und willigte freiwillig ein, dass die möglicherweise belastenden süssen Erinnerungen von all ihren Datenträgern entfernt werden.

Da sie schon kurz zuvor einen Rückzieher von ihrer Absicht gemacht hatte, durch Erpressung 100’000 Franken einzunehmen, wurde die ganze Angelegenheit mit einem Strafbefehl erledigt. Und wäre überhaupt erledigt gewesen, wenn solche Strafbefehle nicht eine kurze Zeit öffentlich einsehbar sein müssten.

Wer ist wie und wann erpressbar?

Und schon wieder ging die Debatte los, ob der Bundesrat zwar in diesem Fall der Erpressung nicht nachgegeben habe, aber möglicherweise eben doch erpressbar sei. Das wurde natürlich von ihm selbst und von Meyer zurückgewiesen, und dann kann es ja auch nicht so sein.

Seine einzige Waffe?

In wohl jedem anderen Land der Welt wären ab Bekanntgabe der Affäre die Journalisten ausgeschwärmt, um die Hintergründe zu recherchieren, die Erpresserin ausfindig zu machen, mindestens ein Porträt über sie zu schreiben, wenn ihr schon nicht ein Quote zu entlocken wäre.

In der Schweiz wird bei solchen Sachen geeiert. Als der katholisch-christliche Parteipräsident einer die Ehe und christliche Werte hochhaltenden Partei sich bei einem Seitensprung fortpflanzte, machte er mit dem «Blick» ein Päckli; Exklusiv-Story mit reuigem Sünder, dafür keine blöden Nachfragen. So schaffte er es sogar, in die Walliser Regierung gewählt zu werden, der Heuchler. Dagegen hatte Meyer keine Einwände.

Berset hat Glück im Unglück

Nun hatte Bundesrat Alain Berset Glück im Unglück. Nicht etwa das eigentlich zuständige Boulevard-Blatt hatte die Story, die Sonntagszeitungen hatten sie zwar, rechneten aber nicht damit, dass sie die WeWo am Samstag im Internet mit dem Primeur abtrocknen würde. Statt selber eine saftige Aufmacherstory zu liefern, konnten sie nur missmutig nacherzählen.

Anschliessend wurde natürlich nicht nur von Meyer debattiert, ob das nicht wirklich eine Privatangelegenheit des Bundesrats sei, zudem erledigt, also könnten doch nur rechte Hetzer daraus einen Skandal hochzwirbeln wollen. Ausserdem wisse man ja gar nicht, worum es hier genau gegangen sei, worin das Material bestünde, mit dem erpresst werden sollte.

Nun ja. Wenn man sich die Hintergründe etwas genauer anschaut, kommt man doch auf ein paar merkwürdige Zufälle. Bei der gescheiterten Erpresserin handle es sich um eine Künstlerin, die im weiten Feld der Performance unterwegs ist. Obwohl sie ein überschaubares Oeuvre vorgelegt hat, bekam sie bereits den Schweizer Kunstpreis, immerhin mit 25’000 Franken dotiert. Ihre Ausstellungen, Aufenthalte, ihr Wohnsitz zeugen zumindest von einer gewissen Weltläufigkeit und Vernetzung.

Eigentlich könnte jeder den Namen der Künstlerin herausfinden

Inzwischen sind auf «Inside Paradeplatz» und anderswo dermassen viele Details über diese Künstlerin veröffentlicht worden, dass es keiner grossen Anstrengungen bedarf, ihren Namen herauszufinden und ihr ein Mail zu schicken, ob sie nicht mal ihre Sicht der Dinge darlegen wolle.

Sie will leider nicht, und Bersets Anwalt droht jedem mit Pech und Schwefel, der es wagen sollte, ihren Namen zu publizieren. Sie selbst ist zudem in einer Schweizer Kulturstätte im Ausland versorgt, bis Mitte nächsten Jahres. Ist auch ziemlich praktisch; bis dahin dürfte endgültig Gras über die Sache gewachsen sein.

Darf nun ein Bundesrat kein Privatleben haben, und wenn doch, ist das dann nicht seine Privatsache und geht niemanden etwas an? Ausser den Direktbeteiligten, darunter auch seine Frau und Kinder?

Bei politischen Exponenten ist die Privatsphäre anders gestaltet

Das mag so sein. Aber wenn der kleine Angestellte Müller, verheiratet, mit der Serviertochter des «Ochsen» ein Verhältnis hat, ist das keine Geschichte, selbst wenn sie ihn nach einem Streit über einen Schwangerschaftstest erpressen will. Nun ist das bei einem Bundesrat etwas anderes. So wie bei einem Botschafter oder Parteichef. Zumindest sollten alle Fakten auf den Tisch kommen.

Interessant ist dabei auch, dass sogar von Politikerinnen bestritten wird, dass es sich bei dieser Frau um ein Opfer handeln könnte. Trotz #metoo und der klassischen Ausgangslage, mächtiger Mann, ohnmächtige Geliebte – keinen scheint ihre Geschichte, ihre Sicht der Dinge zu interessieren. Eine Schweizer Besonderheit oder eine Schweizer Absonderlichkeit?