CS: Wo das Chaos startete

Wirtschaftsjournalisten haben ein Kurzzeitgedächtnis.

Anders formuliert: Es ist durchaus möglich, dass sie gar noch nicht auf der Welt waren, als das Elend der Credit Suisse begann.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Denn das fing nicht mit den Steuerstreitereien und der grössten Busse an, die eine Schweizer Bank jemals in diesem Zusammenhang zahlen musste. Das hat seine Ursache auch nicht darin, dass die Bank seither insgesamt über 10 Milliarden Franken an Bussen, Schadenersatz und Geldern zum Abwenden von Gerichtsfällen zahlen musste.

Das Elend begann auch nicht unter der Ägide eines tatenlosen VR-Präsidenten mit weisser Weste und eines CEO, der das Wort Beschattung ins Vokabular der Paradeplatzbank einführte.

Das Elend drückt sich aber durchaus im Aktienkurs aus, der mal stolz dreistellig war (ja, vor dem Komma) und inzwischen alle sogenannten Barrieren nach unten durchschlagen hat und um die 8 Franken herumdümpelt.

Das müsste eigentlich jedem verantwortlichen Bankenlenker die Schamröte ins Gesicht treiben. Ausser, er ist mehr mit dem Leben als Jetsetter beschäftigt oder damit, sich an seinem Stuhl festzuklammern, nachdem neu sogar Milliardenflops im Doppelpack bekannt gegeben werden mussten.

Die Wurzel des Übels führt ins Jahr 2000 zurück

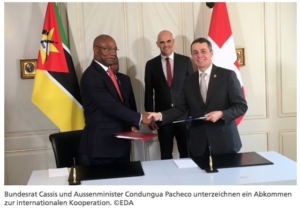

Aber die Wurzel des Übels, auf die höchstens gelegentlich «Inside Paradeplatz» hinweist, liegt im Ankauf der US-Investment-Zockerbank Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ). Das war im Jahr 2000.

Wer nicht mehr weiss, wie es davor zu und herging und wie es zu solchen Schwachsinnsverlustkäufen kommen konnte, lese von Tom Wolfe «Fegefeuer der Eitelkeiten». Das Buch erschien bereits 1987, by the way, und beschrieb gnadenlos und haargenau den sich abzeichnenden Wahnsinn der Masters of the Universe, wie sich die durchgeknallten Investmentbanker selbst gerne nannten, oder einfach «big swinging dicks», was wir nicht übersetzen müssen.

Etwas fachtechnischer, aber unbedingt lesenswert geht es bei «The Big Short» von Michael Lewis zu. Oder aber, easy, man streame sich «Margin Call» runter; besser geht’s nicht.

Man wusste also schon lange, dass mit Zocken keine Wertschöpfung entsteht, dass Verbriefungen und Verwurstungen von Wettscheinen Gammelfleisch produzieren. Man wusste, dass es bei einer Wette immer zwei Seiten braucht. Eine gewinnt, was die andere verliert. Das wussten eigentlich alle.

Wie Wetten funktionieren, wussten alle

Mehr oder weniger. Lukas Mühlemann, damals Big Boss der Credit Suisse, wusste es weniger. Sein gesäuberter Lebenslauf auf Wikipedia stellt sein Wirken ganz neutral dar. Nach seiner Karriere bei den Schwurbel-Beratern von McKinsey ging’s so weiter: «Am 1. September 1994 trat er eine Stelle als Chief Executive Officer (CEO) bei der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft in Zürich an. Dort wurde er auch ab November desselben Jahres Mitglied des VR und ab 1996 gewählter Vizepräsident. Im gleichen Jahr wechselte er zur Credit Suisse, wo er 1997 Vorsitzender der Geschäftsleitung und 2000 VR-Präsident war. In der Zeit des „Groundings“ der Swissair war er auch dort Verwaltungsrat der Gesellschaft. 2001 trat er zurück.»

Was man der historischen Gerechtigkeit halber hinzufügen sollte: Er war auch im VR der NZZ, bestes Beispiel für den damals herrschenden FDP-Filz. Die CS, vormals SKA, war die stolze Escher-Bank, trotz einem kleinen Skandal im Tessin unkaputtbar und renommiert. Die Swissair war eine fliegende Bank, die NZZ eine schreibende.

Und Mühlemann, vom Berater zum Beschliesser aufgestiegen, wollte auf seine Art dem damaligen Grössenwahn frönen. Hypotheken, Sparbücher, Schwarzgeld, Termingeschäfte als das schärfste Finanzvehikel überhaupt, die Worte Derivat, Algorithmus oder gar Black Scholes waren am Paradeplatz noch unbekannt. Schnarch.

Also Hunter-Strategie für die Swissair, der Zusammenkauf von Schrott-Airlines quer durch Europa. Machte keinen Sinn, verstand keiner, gut dargestellt im gleichnamigen Film ist die Szene im Filz-VR der Swissair, als ein fassungsloser Mühlemann fragt:

Was heisst das, wir haben kein Geld mehr in der Kasse?

Denn es ging Schlag auf Schlag. Die fliegende Bank klatschte auf den Boden, weil sie nicht mal mehr ihre Flugzeuge betanken konnte. Die NZZ musste einen gewaltigen Abschreiber auf ihren Swissair-Aktien wegstecken.

Auch die stolze CS wurde kräftig durchgeschüttelt

Aus der Schnarch-CS wollte Mühlemann eine sogenannte Allfinanzbank machen, also endlich der Zusammenschluss zwischen Versicherungsgeschäft und Bankgeschäft. Damit überhaupt die Post abgeht, musste noch eine US-Zockerbank dazukommen, damit endlich Schub in die CS First Boston kam, mit einem Handelsraum so gross wie ein paar Fussballfelder.

20 Milliarden Franken (nach damaligem Wert) legte die CS für die Zocker-Boutique DLJ auf den Tisch. Die wohl grösste Fehlinvestition aller Zeiten; scheibchenweise Richtung 0 (!) abgeschrieben, immer noch ein Mühlestein in der Bilanz der Bank. Natürlich war auch die Allfinanz-Strategie ein Riesenflop, der die CS in den Grundfesten durchrüttelte.

2001 musste der Abwracker, der so gerne Lösung gewesen wäre, aber Problem wurde, zurücktreten. Immerhin.

Die Zeiten des Grössenwahns – auch bei der UBS.

Hat die CS – wenigstens heute – etwas daraus gelernt? Die Bankenführer waren doch alle schon auf der Welt und im Banking, als das passierte. Wir springen aus der vergessenen Vergangenheit in die Gegenwart, wo immerhin nicht nur Lukas Hässig darauf hinweist, dass es neben den Milliardenflops dieses Jahres auch noch einen «kleinen» Abschreiber von läppischen 450 Millionen gibt.

Die Leichen leben alle noch

Der entsteht aus einer Beteiligung aus dem Jahre 2010 am US-Hedgefonds York Capital Management. Als eigentlich alle schon wussten, dass man beim Wort US-Hedgefonds mit beiden Händen das Portemonnaie festhalten sollte und es zur Sicherheit gleich in den Safe einschliessen. Aber doch nicht die CS, das klappt schon, dachte man offensichtlich.

Zocker beim Zocken in der Zockerhöhle.

Das klappte nicht, Ende November trat Gründer und Chef Jamie Dinan mit beiden Füssen auf die Notbremse. «Neuausrichtung», «Strategiewechsel», was Banker halt so quatschen, wenn sie kurz vor Konkurs noch das Steuer herumreissen. Das führt dann zu einer «Wertberichtigung». Oder auf Deutsch: 450 Millionen futsch.

Was hat das mit der fernen Vergangenheit zu tun? Dinan startete seine grossartige Karriere im Jahr 1981 – bei Donaldson, Lufkin & Jenrette. Schon 1991 fühlte er sich fit, eine eigene Zockerbude, Pardon, Fondsgesellschaft, aufzulegen.

Und die gute, alte CS kaufte zuerst seinen alten Arbeitgeber für 20 Milliarden und beteiligte sich dann grosszügig am nächsten Flop eines ehemaligen DLJ-Zockers.

So lernt man aus dem Leben, nicht wahr?