Wir versuchen es mit einem Sonntagsdreisprung. Anders lässt sich das nicht darstellen.

Drei Sonntagszeitungen, drei ausgewählte journalistische Papageienstücke. Wer dafür noch Geld ausgibt, ist selber schuld.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Erster Dreisprung: Die «SonntagsZeitung»

Wir beginnen mit dem Qualitätstitel aus dem Hause Tamedia. Aus dem ersten Bund haben wir die informativste Seite ausgewählt:

Guter Titel, knackiger Text, schön illustriert.

Oh, Pardon, ich werde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um ein Inserat handle. Na und? Alles andere kann man überblättern. Damit kommt man ohne Umwege zum zweiten Teil, dem «Fokus». Hier darf die «bekannte Psychiaterin Heidi Kastner» das Wort ergreifen und lange nicht mehr loslassen. Sie äussert sich zum durchaus spannenden Thema «Dummheit». Wahrlich eine Geissel der Menschheit. Was kann da aus berufenem Mund erklärt werden?

Wer ist Ihrer Meinung nach die dümmste Person der Weltgeschichte? «Da ist die Auswahl so gross, dass mir die Antwort schwerfällt. Aber Hitler wäre ein guter Kandidat.»

Echt jetzt; der Jahrhundertverbrecher Hitler war dumm wie Bohnenstroh? Eine kühne These. Dermassen disqualifiziert geht es im Sauseschritt zum eigentlichen Grund, wieso man der Fachkraft einen Auftritt schenkt. Richtig geraten? Natürlich, die Corona-Leugner kommen nun dran, zunächst mit ihrem dümmlichen Beharren auf Eigenverantwortung: «Ich schaue nur für mich selbst und nicht für die anderen. Das kann nur funktionieren, wenn ich als Eremit irgendwo völlig isoliert in einer Höhle lebe.»

Das ist zwar nicht unbedingt die Definition des Begriffs, aber was soll’s, noch ein Ausfallschritt, und wir sind am Ziel: «Aber sobald ich in einen grösseren sozialen Kontext eingebettet bin, ist dieses Unwort der Eigenverantwortung einfach ein völliger Blödsinn. Die Corona-Pandemie ist unglaublich ergiebig für das Thema Dummheit.»

Weil die SoZ der Intelligenz ihrer Leser auch nicht so traut, stochert sie nochmal nach:

Der Corona-Impfgegner ist also dumm? «Zu diesem Schluss muss man kommen. Es gibt Fakten und blöde Positionen, die die Fakten ignorieren. Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen.»

Den letzten Satz könnte Interviewer und Interviewte durchaus auch mal auf sich selbst anwenden.

Markus Somm über ein Buch von Markus Somm. Mit Markus Somm.

Das sagen wir ohne Neid: Wer Kolumnist in der SoZ ist, geniesst gewisse Privilegien. Früher war es mal Brauch, dass ein Buch, gerade wenn es von einem Mitarbeiter stammt, fremdrezensiert wird. Um jeden Geruch der Parteilichkeit zu vermeiden. Aber wenn die Literaturchefin Nora Zukker heisst, geht das natürlich nicht. Also durfte Markus ein Buch von Somm vorstellen. Überraschungsfrei ist er zum Ergebnis gekommen, dass es sich um ein durchaus lesenswertes, interessantes und originelles Werk handelt.

Allerdings: um das zu behaupten, muss er die Existenz eines Standardwerks zu diesem Thema ausblenden: Joseph Jung hat mit «Das Laboratorium des Fortschritts» diese Frage bereits 2019 erschöpfend beantwortet. Mit einem 676 Seiten umfassenden Wälzer, erschienen bei NZZ Libro. Glänzend geschrieben, umfangreich illustriert, leserfreundlich in 5 voneinander unabhängig lesbare Kapitel aufgeteilt. Blöd gelaufen für den Historiker Somm. Aber was der SoZ-Leser nicht weiss, macht ihn nicht heiss. Oder sagen wir so: erzähl’s noch einmal, Somm.

Zweiter Dreisprung: der «Sonntagsblick»

Ganze sieben Seiten widmet der SoBli dem Thema, das seinen Lesern inzwischen aus allen Körperöffnungen hängt. Wie verzweifelt muss der Blattmacher sein, wenn er das zur Coverstory eines Boulevardblatts macht?

Die sogenannte Typolösung eines Bilderblatts.

Und was erzählt uns das Organ über Corona? Nein, wir nehmen hier noch Rücksicht auf unsere Leser. Bitte, gern geschehen.

Das gilt dann auch für die Seiten 12 bis 15:

Schmidt sprachlos: selten, aber kommt vor.

Wie schlimm es um die Corona-Krise bestellt ist, beweist indirekt auch der grosse Satiriker Harald Schmidt. Ausser, dass die Deutschen mit Maske besser aussähen, fällt selbst ihm kein lustiger Spruch mehr zu diesem Thema ein. Aber das ist ja nur die Einleitung zur letzten Seite des Interviews:

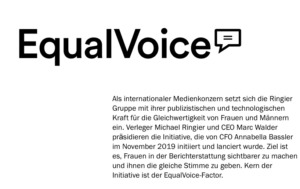

Auch hier: gute Illustration, knackiger Titel, informativ.

Ach nein, peinlich, schon wieder reingefallen, das ist ja ein Inserat. Also bezahlter Content, der nun überhaupt nichts mit dem unbezahlten, aber die gleiche Meinung vertretenden Content zu tun hat. Auf den sind natürlich die Redaktoren in aller staatlichen Unabhängigkeit selbst gekommen. Zufall auch, dass er mit der staatlichen Meinung übereinstimmt.

Das war noch kein Dreisprung, einer geht noch:

Partys, an denen Urs Rohner teilnimmt, sollte man meiden.

Hier gilt das Gleiche wie bei Somm über Somm: SoBli by Ringier findet «Interview by Ringier» fabulös.

Dritter Dreisprung: NZZaS

Während Ringier über Kunst redet, macht die alt-junge Sonntagstante Kunst:

Künstlerin und Werk: mal was Neues von der Falkenstrasse.

Wie sagte Karl Valentin so unsterblich wie richtig:

«Wenn’s einer kann, ist’s keine Kunst. Kann’s einer nicht, ist’s auch keine.»

Wir können uns schwer entscheiden, welche Aussage auf die NZZaS zutrifft.

Aber immerhin, der Inhalt bleibt von dieser Kunstaktion weitgehend unbeschädigt. Auch hier wird mutig Neuland betreten. Denn wann gönnt schon mal ein Organ dem Chef eines Konkurrenten den grossen Auftritt?

Davon träumt Frank A. Meyer sein Leben lang: grosses Interview mit Foto in der NZZaS.

Ach, und der Inhalt des Interviews mit Ringier-CEO Marc Walder? Wir wiederholen uns: das Befinden unserer Leser ist uns wichtig.

Schliesslich, wieso muss Kunst selbsterklärend sein, darf die Künstlerin erzählen, was sie uns mit ihrer Kunstaktion sagen will:

Diesen Forderungen können wir uns natürlich nur anschliessen, auch wenn wir uns keine Kunstaktion von Jenny Holzer leisten können. Aber wenn sie mal lustig ist: be our guest, we publish almost everything …