Westentaschen-Philosophie

Barbara Bleisch ist eine Schande für die Philosophenzunft.

Wir müssen das Panoptikum der Tamedia-Mitarbeiter erweitern. Also Zihlmann, von Burg, Brupbacher und Wiget, rüberrutschen, hier kommt noch Barbara Bleisch dazu.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Leider ist der Begriff «Philosoph» nicht geschützt, aber von Platon an rotieren alle Philosophen in ihren Gräbern, und lebende wenden sich mit Grausen ab, wenn «Philosophin» Barbara Bleisch das Wort ergreift.

Das tut sie regelmässig im «Tages-Anzeiger», der bekanntlich jegliche Qualitätskontrolle verloren hat, obwohl Wendehals Res Strehle in seinem Renten-Aufbesserungstool das Gegenteil behauptet.

Bleisch weiss nun, dass zu heftige Ausflüge in philosophische Gefilde regelmässig mit Bruchlandung und Totalschaden enden. Also probiert sie es mit Alltagsgesumms. Unter dem auch für Hardcore-Philosophen nicht leicht verständlichen Titel «Kundenzufriedenheit top, Umgang miteinander Flop» versucht sie sich dekonstruktivistisch an der Frage, welche Auswirkungen das Bewerten der Mitarbeiter durch die Kundschaft habe. Dabei hält sie erkenntnistheoretisch nichts zurück:

«Letztlich schadet dies der Freundlichkeit mehr, als es ihr nützt.»

Eine kleine Erkentnnis für Bleisch, eine grosse für Kunden und Mitarbeiter. So brabbelt sie sich durch die sowohl tiefen- wie oberflächenphilosophisch wichtige Thematik der Mitarbeiterbewertung. Eigentlich müsste das an die Seite der Fragen «wer sind wir, woher kommen wir und wohin gehen wir» gestellt werden.

Wo bleibt die Philosophie im Alltag?

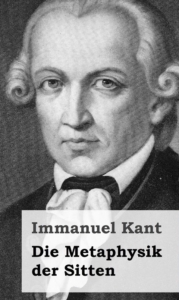

Nun fällt Bleisch so im unteren Drittel ihres Versuchs, aus einem Flop ein Top zu basteln, ein, dass ihre Ausführungen vielleicht doch etwas philosophischen Tiefgangs ermangeln. In solchen Fällen gibt es nur eins: Zitiere einen Soziologen und runde das mit Kant ab.

Kann Bleisch Kant?

«Soziologe Steffen Mau spricht deshalb vom «metrischen Wir».» Wahnsinn, aber nun muss noch der grosse Königsberger dran glauben:

«Damit sind wir bei einem Paradebeispiel dessen, was Immanuel Kant in seiner «Metaphysik der Sitten» als Verletzung der Pflicht gegen sich selbst kennzeichnet: eine Form von Selbstentwürdigung, um im Kampf um die Sterne nicht zu verlieren.»

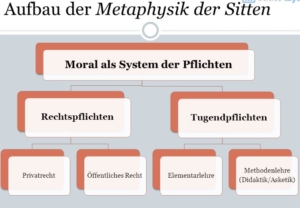

Aber hallo, wusste Kant (1724 bis 1804) bereits um die Möglichkeit, Dienstleistungsqualität per Sternchen zu bewerten? Bezieht sich darauf sein berühmter Satz: «Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir»? Da bleibt Bleisch etwas dunkel, aber sie erwähnt ja die «Metaphysik der Sitten». Es ist richtig, dass sich Kant hier mit der Tugendlehre befasst. Das wird’s ein bissl kompliziert, aber man kann vielleicht für den Leser, möglicherweise nicht für Bleisch, so zusammenfassen, dass Kant unter der Tugendpflicht gegen sich selbst die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit versteht. Das ist für ihn eine sittliche Absicht.

Was ist Metaphysik? Was sind Sitten? Was weiss schon Bleisch?

Wichtig vielleicht noch, dass es hier nur um selbstgesetzte Zwecke geht, also innere, subjektive Massstäbe, ohne Zusammenhang mit anderen Subjekten. Oder schlicht: was Kant hier meint und wie Bleisch das anwenden will, hat miteinander ungefähr so viel zu tun wie ein Malergeselle mit Picasso. Nämlich nichts, überhaupt nichts, nicht mal im philosophischen Sinne ein Nichts.

Sollte man lesen. Dann verstehen. Dann schreiben.

Ist das peinlich? Das ist peinlich. Aber wer Tamedia-Leser ist, ist inzwischen weitgehend abgestumpft und schmerzfrei. Die wenigen Glücklichen, die Kant nicht für einen Mitarbeiter bei Aldi halten, sind entsprechend beeindruckt und nicken sinnig, wie man das halt so tut, wenn man etwas nicht kapiert, das aber nicht zugeben will.

Wie diese Bleisch banalen Alltag mit hoher und tiefer Philosophie verbindet, sagenhaft, murmelt der philosophisch nicht ganz unbeleckte Leser. Und merkt nicht, dass Bleisch zuerst sich selbst, dann aber auch alle, die diesen Flachsinn für tief halten, auf die Schippe nimmt.

Wer echt etwas zu knabbern haben will, kann gerne im Einleitungssatz des zweiten Hauptstücks herumturnen:

«Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Widerspiel der Wahrhaftigkeit: die Lüge (aliud lingua promptum, aliud pectore inclusum gerere). Daß eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung seiner Gedanken diesen harten Namen (den sie in der Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt) in der Ethik, die aus der Unschädlichkeit kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar.»

Nicht leicht verständlich? Stimmt, aber das ist Philosophie schnell einmal. Aber flach und blöd, das ist sie eigentlich nie.