Dies und andere Dinge, die Ihnen die Medien hierzulande gar nicht oder falsch erzählen.

Hier geht es zu Teil 1.

Von Felix Abt

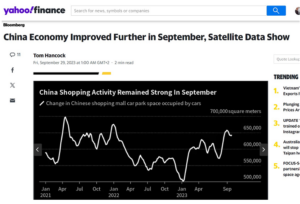

Geht es darum, die Medienkonsumenten ahnungslos zu halten? Man mag es den mit bescheidenem Wissen ausgestatteten “Tagesschau”-Mitarbeitern verzeihen, da selbst die sonst viel professionelleren Journalisten von “Bloomberg” rein innenpolitische Konflikte in Indien zwischen der dortigen Hindu-Mehrheit und der kleinen Sikh-Minderheit auf den “Streit zwischen Indien und China” zurückführen.

Bloomberg berichtet: «Der Mann, der im Mittelpunkt eines Streits zwischen Indien und China steht, war ein prominentes Mitglied der separatistischen Sikh-Bewegung.» China unterstützt keine Separatisten und Terroristen in Indien, ebenso wenig wie Indien Separatisten und Terroristen in China unterstützt. Solche Aktivitäten fallen in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der Vereinigten Staaten.

Immerhin weiß der chinesische Außenminister, dass die derart “informierten” Menschen im Westen Chinesen, Japaner und Südkoreaner in der Regel nicht auseinanderhalten können. Seinen japanischen und koreanischen Amtskollegen empfahl er, gemäss “Japan Times”: “Egal, wie sehr wir uns die Haare blond färben und unsere Nase verändern, wir werden nie Amerikaner oder Europäer werden und sollten zu unseren Wurzeln stehen.”

Sherelle Jacobs, Chefredakteurin der britischen “Nachrichten-Website des Jahres” des Londoner “Telegraph”, studierte Geschichte an der School for Oriental and African Studies in London, arbeitete eine Zeit lang für die “Deutsche Welle” in Bonn und als freie Journalistin in Tunesien.

Wirtschaftlich in der Krise – und dazu noch terroristisch!

Sie hat nie in China gelebt, spricht weder die Sprache noch versteht sie die Kultur des Landes; dennoch urteilt sie messerscharf über China und kommt zu dem Schluss, dass das Land “die größere Gefahr darstellt, als es die terroristische al-Qaida je war, und dass es die westliche Zivilisation in seinem Krieg bereits besiegt hat”.

Welch Schock! Werden von Peking entsandte Terroristen (vielleicht sogar hochkompetente und erfahrene aus Xinjiang) also bald Wolkenkratzer im zivilisierten Westen in die Luft jagen? Jedenfalls scheint es so, als ob die “Telegraph”-Journalistin Jacobs möchte, dass ihre Leser dies glauben:

(Screenshot: Telegraph)

Sherelle Jacobs’ Vater ist Nigerianer. Das britische Empire unterwarf Nigeria 1901 als Protektorat und begann von da an, die Nigerianer faktisch zu versklaven und dem Land diktatorisch seine Politik aufzuzwingen. In Afrika waren die Briten vielleicht weniger grausam als in China, gegen das sie zwei Opiumkriege führten. Vor den Opiumkriegen war China die mächtigste Volkswirtschaft der Welt, und nur ein Jahrzehnt später war seine Wirtschaft um die Hälfte geschrumpft.

Indien erging es noch schlimmer: Die britische Kolonialpolitik forderte zwischen 1880 und 1920 einhundert Millionen Menschenleben. Indiens Anteil an der Weltwirtschaft betrug 23 Prozent, als die Briten kamen; als die Briten gingen, waren es nur noch 4 Prozent. Außerdem lebten am Ende der britischen Kolonialherrschaft 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, und die Lebenserwartung betrug nur 27 Jahre.

Die Alphabetisierungsrate in der britischen Kolonie betrug weniger als 17 Prozent. Die Ausgaben für den Kindergarten bis zur Universität betrugen weniger als die Hälfte des Budgets des Staates New York für Grundschulen. Außerdem haben die Briten insgesamt einen volkswirtschaftlichen Gegenwert von 45 Billionen Dollar aus Indien gestohlen.

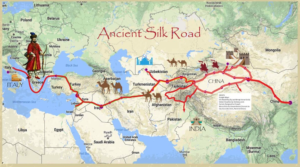

Über all das schreibt diese britische Journalistin nichts. Umso mehr versucht sie, China zu dämonisieren – ein Land, das selbst nie andere Länder kolonisiert hat und das als Weltmacht jahrhundertelang seine Flotte nicht für Kanonenbootpolitik und die Unterwerfung anderer Länder missbraucht hat, sondern sie nur für den friedlichen Handel nutzte.

Britische Kolonialtruppen in Nigeria (Quelle: answersafrica.com)

Aber könnte es sein, dass China unter der Führung der Kommunistischen Partei kolonialistische und imperialistische Tendenzen entwickelt hat? Zunächst eine kleine Korrektur: “Kommunistisch” ist sie immer noch im Namen, aber in Wirklichkeit ist sie eine bessere “kapitalistische” Partei als die, die etwa im Zweiparteiensystem in den USA den Ton angeben.

In China herrscht Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen, der für die meisten chinesischen Bürger besser funktioniert als der ungezähmte Kapitalismus mit amerikanischen Merkmalen für die meisten amerikanischen Bürger. Peking greift ein, wenn die Marktwirtschaft dysfunktional wird, um sie zum Funktionieren zu bringen – etwa durch das Verbot von Kartellen und Monopolen -, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. So hat beispielsweise der Online-Vermarkter Alibaba in China eine Vielzahl von lokalen Konkurrenten, anders als sein amerikanisches Pendant Amazon in Amerika.

Kommunisten als Retter des kapitalistischen Systems?

Außerdem müssen im chinesischen Kapitalismus, anders als in den USA, die Reichen ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen, die von der Regierung zur Verringerung von Armut und größeren sozialen Ungleichheiten verwendet werden. Sie nutzt den Markt als Wettbewerbsinstrument, um Innovation und Modernisierung voranzutreiben und letztlich den “chinesischen Traum” zu verwirklichen, den ich gleich erläutern werde. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: 800 Millionen Menschen wurden in den letzten Jahrzehnten aus der Armut befreit, das Land ist hochinnovativ, meldet die meisten Patente der Welt an, hat die besten Universitäten der Welt (vor allem im Bereich Ingenieurwesen und Technologie) und ist in mittlerweile 37 von 44 Technologiebereichen weltweit führend.

Der “Chinesische Traum” (中国梦), auf den sich chinesische Politiker häufig berufen, hat seine Wurzeln in der alten Literatur und Geistesgeschichte Chinas. Er ist eng mit der Idee einer Hoffnung auf die Wiederherstellung der verlorenen nationalen Größe früherer Dynastien verbunden. Das Ziel ist jedoch nicht, eine globale Vormachtstellung zu erlangen, sondern allen chinesischen Bürgern Zugang zu besserer Bildung, besserer Medizin und Gesundheitsfürsorge, besserem Wohnraum, stabileren Arbeitsplätzen, höheren Gehältern und einem höheren Maß an sozialer Sicherheit zu verschaffen.

Konfuzianischer Einfluss

Die Kommunistische Partei Chinas ist ebenfalls konfuzianisch geprägt und steht daher für die Meritokratie, in der Beamte nicht nur die Aufnahmeprüfungen für den öffentlichen Dienst bestehen müssen, sondern auch jederzeit ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, wenn sie ihre Stelle nicht verlieren wollen. Artikel 27 der chinesischen Verfassung verpflichtet die Beamten, im “besten Interesse des Volkes” zu handeln. Darin heißt es: “Alle Staatsorgane und Beamten müssen sich auf die Unterstützung des Volkes verlassen, engen Kontakt mit ihm halten, seine Meinungen und Vorschläge berücksichtigen, seine Aufsicht akzeptieren und ihm nach besten Kräften dienen.” Jeden Tag gibt es in China etwa 500 Proteste. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, “gegenüber jedem staatlichen Organ oder Funktionsträger Kritik zu üben und Vorschläge zu machen“, heißt es in Artikel 41, in dem auch beschrieben wird, was geschieht, wenn die Beschwerde nicht beachtet wird.

Für viele im Westen ist es unvorstellbar, dass selbst chinesische Wissenschaftler, wie etwa Forscher der Tsinghua-Universität, Studien über Proteste veröffentlichen dürfen. Anstatt alle Proteste und jede Kritik in den sozialen Medien zu unterdrücken, will die Partei sie sogar nutzen, um die Regierungsführung des Landes zu verbessern. Die lokalen Behörden sind verpflichtet, sie ernst zu nehmen, und Differenzen werden in der Regel durch Kompromisse beigelegt. Die Bürgerinnen und Bürger können lokale Behörden sanktionieren, indem sie sie aus dem Amt wählen.

Das Streben nach einer harmonischen Welt

Wie sah Konfuzius, der das Denken der Chinesen stark beeinflusst hat, die Beziehung zwischen Regierenden und Regierten? Er lehrte, dass ein “Herrscher einen Auftrag des Himmels” hat und dem Volk ein gutes Beispiel geben muss, indem er überall Tugendhaftigkeit einflößt und damit seine “Harmonie mit dem Göttlichen” beweist. Die einzige Möglichkeit, den Frieden wiederherzustellen, wenn der Herrscher nicht mehr moralisch (oder zum Wohle des Volkes) regiert, besteht darin, ihn abzusetzen, so Konfuzius. Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung, wie im konfuzianischen China mit Kritik und Beschwerden umgegangen wird.

Die Partei vertritt auch das jahrtausendealte Konzept von “Tianxia” (天下), was wörtlich “(alles) unter dem Himmel” bedeutet. Gemeint ist eine umfassende Welt voller Harmonie für alle, oder um es salopp und für die westlichen Konfrontationisten in Washington, London, Ottawa, Brüssel und Berlin verständlich zu formulieren: “Wir lassen euch in Frieden, und ihr lasst uns in Frieden.” Deshalb ist das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder für die Chinesen so wichtig. Im Laufe ihrer Geschichte war die Harmonie für die Chinesen immer ein hochgeschätztes Ideal.

«Tianxia» in Afrika – eine Herausforderung für westlichen Hegemonismus und Neokolonialismus

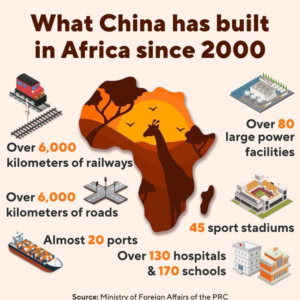

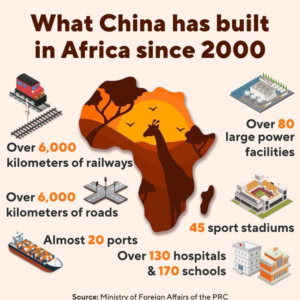

Zum Vergleich: Die USA haben 29 Militärstützpunkte in Afrika, China hat nur einen in Dschibuti, in der Nähe von Somalia, um Handelsschiffe vor Piraten zu schützen, und die Aktivitäten der chinesischen Regierung auf dem Kontinent beschränken sich auf den Bau von Energieversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Schulen, Eisenbahnen und ähnlichem. Und die angebliche “chinesische Schuldenfalle” ist eine westliche Erfindung.

Der kollektive Westen, in dem Unilateralismus, Militarismus und die Ausdehnung der US-Gerichtsbarkeit auf extraterritoriale Gebiete in der ganzen Welt in Verbindung mit anderen Zwangsmaßnahmen wie Sanktionen (die «Hungerwaffe») selbstverständlich sind, versteht die Chinesen nicht und projiziert seine Haltung auf sie.

Zum Schluss noch eine Frage: Wussten Sie bereits von all dem, was ich Ihnen hier erzählt habe? Wenn nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Immerhin werden Sie ja regelmäßig von der “Tagesschau”, dem “Spiegel”, der “Neuen Zürcher Zeitung, dem “Tagesanzeiger” bzw. der “Süddeutschen”, und den vielen anderen Medien darüber bestens informiert, was in China alles schief läuft. Das macht Sie schon zu einem ziemlich guten China-Kenner.