Rassenkunde: Neues vom Mohrenkopf

Gibt es verschiedene Rassen auf der Welt? Oder ist schon die Frage rassistisch?

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Die «Süddeutsche» vermeldet: «Ein wichtiges Medizin-Fachjournal publiziert bald nur noch Studien, wenn in diesen die «Rasse» der Probanden angegeben wird. Woran liegt das?»

Natürlich findet dieser Artikel seinen Weg in die Spalten der Qualitätsmedien von Tamedia, die ja immer weniger Content selber herstellen. Allerdings wurde am Lead etwas geschraubt, so heisst die Schweizer Version:

«In Studien soll künftig die «Race» der Probanden angegeben werden, um Minderheiten besser abbilden zu können. Damit begibt sich das New England Journal of Medicine auf gefährliches Terrain.»

Denn es kann ja in diesem Konzern mit hochstehendem Qualitätsmanagement nicht sein, dass der Leser mit einer ergebnisoffenen Frage in einen Artikel entlassen wird. Da muss eine Wertung her, damit von Anfang an alles klar ist.

Worin besteht denn nun dieses «gefährliche Terrain»? Zunächst einmal kommt dieser Begriff im differenzierten Artikel des Wissenschaftsjournalisten Markus C. Schulte von Drach nicht vor.

Nicht nur wegen den Erfahrungen im Hitler-Faschismus ist der Begriff «Rasse» auf Deutsch aufgeladen, problematisch, verbrannt. Zudem herrscht allgemein Einigkeit, dass Rasse nur schwerlich ein biologischer Begriff ist, sondern vielmehr ein soziales Konstrukt, wie von Drach referiert.

Muss weg.

Dann liefert er die Begründung des NEJM, das übrigens zum Club der weltweit hochangesehenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften gehört.

«In den Vereinigten Staaten haben schwarze Amerikaner hohe Raten von Bluthochdruck und chronischer Nierenerkrankung, hispanische Amerikaner haben die höchste Prävalenz von nicht-alkoholischer Fettleber, amerikanische Ureinwohner haben überproportional häufig ein metabolisches Syndrom, und asiatische Amerikaner sind einem besonderen Risiko einer Hepatitis-B-Infektion und nachfolgenden Zirrhose ausgesetzt, jedoch sind diese Gruppen in klinischen Versuchen und Kohortenstudien häufig unterrepräsentiert.»

Differenzierte Debatte von Fachleuten

Zudem hat das Journal eine ganze Reihe von Fachleuten eingeladen, sich zu diesem Thema zu äussern. Sie liefern – verständlich – einen Eiertanz ab. Auf genetischer oder biologischer Ebene gebe es keinerlei Beweise für die Existenz unterscheidbarer rassischer Gruppen. «Aber in einigen Fällen, ich denke, da ist es den meisten von uns klar, dass Rassekategorien bis zu einem gewissen Grad mit genetischer Abstammung korrelieren», eiert Michele Evans. Ein Nephrologe ergänzt: «Es ist eine Sache zu sagen, dass Rasse ein soziales Konstrukt ist, aber es gibt genetische Abstammungsmarker, die sehr wirkungsvoll über die Ausprägung von Krankheiten in bestimmten ethnischen Minderheitengruppen informieren können.»

Dahinter steht das Problem, ob und wie man Rassismus Vorschub leistet. Diese unausrottbare Unart geht davon aus, dass gewisse Eigenschaften auf Rassen zutreffen. Also beispielsweise «Weisse sind intelligent, Schwarze sind faul und dumm». Das ist natürlich hanebüchener Blödsinn, weil es auch viele faule und dumme Weisse gibt, viele intelligente Schwarze.

Ist schon weg.

Nicht alle Schweizer mögen Schokolade, blasen ins Alphorn und arbeiten auf einer Bank. Der chaotische Italiener, der stolze Spanier, der pünktliche Deutsche. Alle diese normativen und generalisierenden Begrifflichkeiten sind Versuche, durch Verallgemeinerungen etwas Ordnung zu schaffen, greifen aber auf der Ebene individueller Betrachtung viel zu kurz. Dort entscheidet sich dann, ob ein Rassist spricht oder kein Rassist.

Verwendung von Unterscheidungsmerkmalen ist völlig richtig

Aber die Verwendung von Kategorien zwecks besserer Einteilung, gesteigertem Verständnis beispielsweise von Krankheiten, was soll daran falsch sein? Wer sagt, dass stark Übergewichtige überproportional höhere Gesundheitsrisiken haben im Vergleich zu Normalgewichtigen, ist deswegen doch kein Rassist oder Ausgrenzer und äussert auch kein Ressentiment gegen Dicke.

Es ist auch kein Rassismus, Formulierungen wie «gefährliches Terrain» als Ausdruck von in Dummheit umschlagendes Gutmenschentum zu kritisieren. Korrelationen zwischen Ethnien – um den Begriff Rassen zu vermeiden – und überproportional häufig auftretenden Krankheiten können bei Therapie und Heilung helfen. Wer dagegen ist, ist ein Dummkopf.

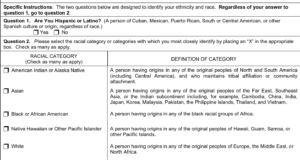

Wer sagt, jeder Schwarze habe Bluthochdruck, hat ebenfalls nicht alles verstanden. Hinzu kommt die unterschiedliche Sensibilität beim Ausdruck «race». In jedem amtlichen US-Formular wird heute noch nach Geschlecht, Nationalität und Rasse gefragt. Das stört dort auch niemanden gross, obwohl der Bürgerkrieg um die Sklavenbefreiung nicht Hunderte von Jahren her ist.

Ausdifferenzierte Fragen nach ethnischer Zugehörigkeit.

In den USA wird viel unternommen, um verschiedenen, bleiben wir bei Ethnien, gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft zu eröffnen. Einem Hispanic oder Schwarzen besondere Förderung zuteil kommen zu lassen, ist aber nur möglich – wenn er so kategorisiert werden kann.

![]()

Ethische und Rasseninformation wird gesetzlich verlangt.

Denn die Benachteiligung von Schwarzen ist nur messbar, wenn man Schwarze als solche identifiziert. All das übersehen die Rassimus-Kreischen, die am liebsten alle diese Kriterien als diskriminierend, eben rassistisch abschaffen möchten, so wie den Mohrenkopf.