Was für eine Klatsche

Das Obergericht hebt das Urteil gegen Vincenz & Co. auf.

Kaum ein Fall der jüngeren Rechtsgeschichte war von dermassen viel Vorverurteilung begleitet wie der Fall des gefallenen Starbankers Pierin Vincenz und seines Kompagnons.

Aus einem simplen Spesenbetrug wollte die Staatsanwaltschaft ungetreue Geschäftsführung zwirbeln. Denn sie hatte sich selbst unter Zugzwang gesetzt, indem sie den Banker und seinen Kompagnon für über 100 Tage in Untersuchungshaft genommen hatte. Wäre am Schluss ein mickriger Spesenbetrug übrig geblieben, wäre das grob rechtsmissbräuchlich gewesen.

Also wurden die Medien immer wieder mit saftigen Storys aus dem Bankerleben von Vincenz angefüttert. Ausflüge in den Rotlichtbezirk, eine unselige Vorliebe für Striptease-Schuppen wie die Haifisch-Bar, knappe Spesenbelege mit einer Zahl und einer Unterschrift drauf, alles aber durchgewinkt vom völlig unfähigen VR-Präsidenten von Raiffeisen, der bis heute an der HSG ausgerechnet über Corporate Governance doziert.

Wie diese Interna an die Öffentlichkeit und vor allem in die Hände des damaligen Tamedia-Oberchefredaktors Rutishauser gerieten – ein Geheimnis. Das sich aber einer logischen Deduktion nicht entzieht. Einblick hatte die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung – und Raiffeisen als Privatkläger. Dreimal darf man raten …

Nun aber die Granate aus dem Obergericht. Nach dem Schuldspruch mit happigen Gefängnisstrafen hatten alle Beteiligten inklusive Staatsanwaltschaft appelliert. Im Sommer hätte die Verhandlung vor dem Obergericht stattfinden sollen. Ist abgeblasen.

«Das Urteil vom 11. April 2022 sowie das Nachtragsurteil vom 22. August 2022 des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, werden aufgehoben.»

So eine oberrichterliche Klatsche hat Seltenheitswert. Denn sie erfolgt nur, wenn «schwerwiegende, nicht heilbare Mängel des erstinstanzliche Verfahrens» festgestellt werden müssen. Das ist zunächst eine gewaltige Ohrfeige für den zwischenzeitlich triumphierenden Staatsanwalt Marc Théodore Jean-Richard-dit-Bressel, der seine lange und erfolglose Karriere endlich noch mit einem Blattschuss abrunden und beenden wollte. War nix. Seiner Anklageschrift wird vom Obergericht vorgeworfen, sie sei «teilweise ausschweifend», wiederhole sich, sprenge den gesetzlichen Rahmen mit ihrem Umfang von 364 Seiten.

Das gilt ähnlich auch für das Urteil, das sagenhafte 1200 Seiten lang war.

Normalerweise flickt das Obergericht solchen Bruch einfach, indem es in seinem Urteil und seiner Begründung all das zurechtrückt, was die untere Instanz in den Sand setzte. Hier ist es nun offensichtlich so, dass die drei Oberrichter nicht die geringste Lust verspürten, sich durch diese Papierberge hindurchzuwühlen. Stattdessen: alles wieder auf Start. Nochmal von vorne.

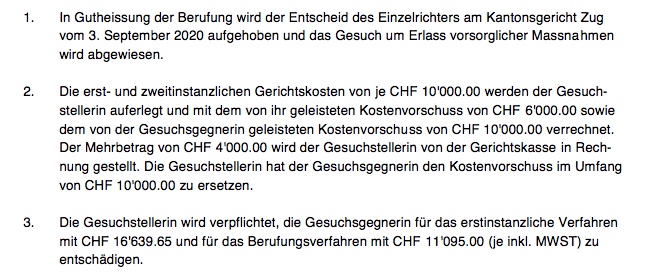

Das bedeutet: alleine Vincenz und Stocker bekommen mal eine Entschädigung von zusammen 100’000 Franken. Insgesamt schüttet das Gericht 400’000 Franken aus. Also der Steuerzahler blutet für den Schrott, den die untere Instanz zusammengeschraubt hat.

Das bedeutet: der Fall wird an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Dort kann der Pechvogel mit dem langen Namen nochmals eine Anklageschrift basteln – oder den Fall abgeben. Gelingt das, wird nochmal am Bezirksgericht Klage eingereicht.

Das bedeutet: bislang ausser Spesen nichts gewesen. Für alle Beteiligten (ausser dem Staatsanwalt und dem Bezirksgericht) gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Obwohl die noch nie so mit Füssen getreten wurde wie hier.

Das bedeutet vor allem: da die Chose wieder bei der Staatsanwaltschaft hängig ist, laufen die Verjährungen weiter. Also dürfte die neue Anklageschrift entschieden dünner werden, weil einige Anklagepunkte inzwischen aus den Traktanden gefallen sind.

Das bedeutet aber auch: die Vermögenswerte von Vincenz und seinem Kompagnon bleiben weiterhin «sichergestellt», das heisst, sie haben seit vielen Jahren und weiterhin keinen Zugriff darauf. Was so ein Nebenskandal in diesem Justizskandal ist.