Rappenspalter im Nebel

Links und rechts sind sich in einem einig: Geld ist der Treibstoff der Welt. Also her damit, oder: lost in the cloud.

Investition in Medien? In ein neues Projekt? Das ist eigentlich nur noch etwas für Multimillionäre. So nach der Yacht, dem Hotel und der Privatinsel.

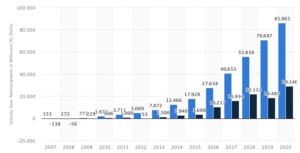

Jeff Bezos kauft sich die «Washington Post». Macht Spass. Gleich drei Oeri-Schwestern sind Mäzeninnen. Beatrice Oeri* liebt es, Multimillionen in scheiternden Zeitungsprojekten zu verrösten. Die «TagesWoche» war wohl der teuerste Flop der jüngeren Schweizer Geschichte. Aber sie gibt nicht auf, aktuell verpulvert sie drei Millionen Franken in «bajour.ch».

Die Gebrüder Meili knattern Millionen in die «Republik». Milliardär Hansjörg Wyss hatte von Anfang an Pech. Sein Projekt «Vorteil Schweiz» müsste eigentlich umbenannt werden in: Vorteil für alle Pfeifen, die viel Geld für nix kriegten.

Andere Millionäre sind sehr knausrig. Die Familien Coninx, Ringier oder Wanner zum Beispiel. Griff in den eigenen Geldbeutel, ach was, Geldspeicher, wenn’s den Medien dreckig geht, die ihre Milliardenvermögen erwirtschafteten? I wo.

Auch hier betritt der «Nebelspalter» Neuland

Ein eigenes Finanzierungmodell hat sich der «Nebelspalter» ausgedacht. Finde 70 Wohlhabende, denen Ideologie und Positionierung 100’000 Franken wert ist. Gesagt, getan.

Lassen wir inhaltliche Fragen weg und schauen mal, was die «Republik» für Werbemöglichkeiten bietet. Ah, ausser Gesinnungstäterschaft keine. Der «Nebelspalter»? ein hübsches variantenreiches Angebot.

Nichts ist unmöglich, nichts ist neu.

Da hat sich der Online-Ableger fast mehr Mühe gegeben als bei den Startartikeln. Vom Advertorial (auf Wunsch inklusive Schreibhilfe), über Sponsoring, Tags, Unterbrecherwerbung in allen Kanälen zum «rundum-glücklich»-Paket «Generelle Packages», wie man im Managerdeutsch so sagt. Das kostet dann 30’000 Franken pro Jahr.

Ein «Themen-Owner» hingegen kann sich ein Thema als Sponsor krallen. Zum Beispiel «Satire». Damit wird er zwar nicht grosse Aufmerksamkeit erzielen, dafür kostet es auch nur 1500 im Monat oder – halb geschenkt – 15’000 Franken im Jahr.

Klare Prioritäten: «Inserieren» steht im obersten Navigationsbalken in der Mitte.

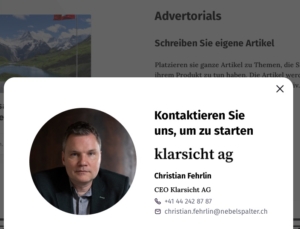

Hier sprechen Sie mit dem CEO persönlich

Ein weiterer, spezieller Service: bei Fragen, Wünschen oder Unklarheiten: nur Kontakt aufnehmen. Nicht etwa mit einem Marketing-Fuzzi oder so. Nein, hier schüttelt Ihnen noch der CEO als oberster Einwerber persönlich die Hand. Davon könnte sich zum Beispiel Pietro Supino wirklich eine Scheibe abschneiden. Der Klarsicht-CEO Christian Fehrlin entwickelt sich zum Multitasker.

Wollen Sie diesem sympathischen Mann ein Inserat abkaufen?

Als Gründer und CEO von Deep Impact zeichnet er für den Internet-Auftritt verantwortlich. Kein Meisterstück, aber das wäre ein anderes Thema. Als CEO schmeisst er wirtschaftlich den ganzen Laden und steckt hierarchisch irgendwo zwischen dem VR und dem Chefredaktor.

Und nun auch noch Inseratekeiler. Wahrscheinlich übernimmt er demnächst noch den Service der Kaffeemaschine, den Wareneinkauf und die Organisation der Take-away-Angebote für den Mittagstisch.

Wie lange er das tut, ist allerdings die Frage. Denn nicht nur bei der Frage, wie man den Relaunch am besten inszeniert, hat sich die Führungscrew des «Nebelspalter» nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.

Marktwirtschaftlich vernünftige Preise?

Eigene Wege geht man auch bei der Preisgestaltung für Werbung. Durchgesetzt hat sich hier CPC (cost per clic), TKP (Tausenderkontaktpreis) oder – sehr selten – ein Festpreis. Denn schliesslich will der Werbetreibende (meistens) kein politisches Statement abgeben, sondern einen Return on Investment für seine Zahlung kriegen.

Obwohl natürlich jeder Werbeträger wie ein Wald von Affen angibt, wie qualifiziert, konsumfreudig und Anhänger von Spontankäufen seine User seien, dazu noch viele Opinion Leaders, Influencers, Leitfiguren sich darunter befänden, haben sich gewisse Benchmarks für alle Formen der Kostenberechnung einer Online-Werbung entwickelt.

Ohne hier in Details gehen zu wollen: Solange der «Nebelspalter» dank konsequenter Bezahlschranke nach der ersten Neugier noch jeden neuen User per Handschlag begrüssen kann, sind das Mondpreise.

Kein Marketing-Manager einer Firma würde es überleben, bei diesen Preisen den «Nebelspalter» in sein Werbebudget aufzunehmen. Abgesehen davon, dass die traditionell immer noch in der zweiten Jahreshälfte für das ganze Folgejahr festgelegt werden.

Tscha, dumm gelaufen bis jetzt. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

* mehrere Adleraugen haben bemerkt, dass es natürlich Beatrice Oeri heissen müsste. Pardon.