Das ist der Fakt

Unumstössliche Tatsache ist die Definition. Nur: was ist das?

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Seit Mönch Ockham (um 1288 bis 1347) im finsteren Mittelalter die Hammererkenntnis hatte, dass das Bezeichnete und das Bezeichnende nicht das Gleiche ist, hat sich unser Verhältnis zur Realität etwas verkompliziert.

Nicht nur wurde damit die absolute Lufthoheit der Bibel erledigt (weswegen Ockham dann, wie man heute sagen würde, sehr low profile weiterschrieb, was seiner Gesundheit durchaus zuträglich war), sondern banale «ist doch so»-Feststellungen waren nicht mehr möglich.

Wilhelm von Ockham, wie er vielleicht aussah.

Umberto Eco baute darauf einen Weltbestseller: Der Name der Rose bleibt Rose immerdar, die Blüte selbst verwelkt. Im Zeitalter der neuen Unübersichtlichkeit, von Fake News und alternativen Wahrheiten und Rechthabern, die ständig falsch oder richtig mit böse oder gut verwechseln, ist eine neue Gattung entstanden.

Vom Dokumentalisten zum Faktenchecker

Trara, der «Faktenchecker». Früher hiess der Dokumentalist, und jedes Qualitätsorgan beschäftigte ihn. Seine Aufgabe war es, den schreibenden Journalisten zum Wahnsinn zu treiben. Ist Bern wirklich die Bundesstadt der Schweiz? Heisst die Firma, der Mensch tatsächlich so, und bitte Belege dafür? Bezieht sich die Angabe auf das amtliche Endergebnis der Wahlen, und wo findet sich das? Wenn das eine AG ist, steht das auch so im Handelsregister? Gibt es eine Landesgrenze zwischen Bolivien und Argentinien?

Mit solchen Fragen nervte der Dokumentalist ungemein, trug aber ebenfalls ungemein zur Qualität von Publiziertem bei. Fehlerfreie Rechtschreibung, faktische Korrektheit, das bot eine akzeptable Basis für glaubhafte Beurteilungen, Einordnungen, Analysen.

Längst vorbei, nur noch ganz wenige deutschsprachige Erzeugnisse leisten sich diesen Luxus. Und wie der «Spiegel» mit der grössten deutschen Dokumentarabteilung schmerzlich erfahren musste, schützt das dennoch nicht vor einem Fälscher wie Relotius, wenn der nur gewünschte Narrative bedient.

«Der Spiegel»: Sagen vielleicht, schreiben nicht.

Aber neu gibt es dafür den sogenannten Faktenchecker. Seine Tätigkeit hat es bereits in Wikipedia geschafft. Das Online-Lexikon ist selbst ein Beispiel für eine moderne Art von Faktencheck. Schwarmintelligenz heisst das Vorgehen. Schreibt einer was Falsches rein, wird das von anderen korrigiert. Ergibt sich daraus ein Battle, greifen Administratoren mit weitergehenden Befugnissen ein. Funktioniert im Allgemeinen ziemlich gut.

Angelsächsische Medien leisten sich weiterhin vielköpfige Dokumentar-Abteilungen und haben aus der «Korrektur» ein eigentliches Ressort gemacht, wo meist schonungslos eigene Fehler richtiggestellt werden.

In der Schweiz herrscht trüber Nebel beim Faktenchecken

Trüber sieht es in der deutschsprachigen Publizistik aus. Wie der vorangehende Artikel exemplifiziert, disqualifiziert sich in der Schweiz der Oberfaktenchecker des grössten Medienkonzerns selber. Denn er will nicht Fakten checken, sondern Rechthaberei im Gesinnungsjournalismus betreiben. Tödliche Mischung.

Die öffentlich-rechtlichen Medien, wie das in Deutschland heisst, verfügen über genügend Finanzen, um sich wie die «Tagesschau» eine Abteilung «Faktenfinder» zu halten. Auch einige Talkshows sind dazu übergegangen, Behauptungen ihrer Gäste im Nachhinein zu überprüfen, weil das in der Hitze des Wortgefechts oft nicht möglich ist. Darum bemüht sich auch die SRG, Tamedia beschäftigt auch ein paar Hanseln zu diesem Thema.

Dann gibt es unabhängige Plattformen wie bspw. «correctiv.de». Faktencheck ist allerdings keine Wissenschaft, Methodik, Validität, saubere Trennung von Fakt, Interpretation, Färbung, Auswahl, verbale Gewichtung usw. lässt sich niemals objektivieren.

Selbst die Aussage von unbestreitbaren statistischen Tatsachen wie «über 70 Prozent aller Betroffenen vom Strafvollzug sind in der Schweiz Ausländer, während es in Europa nur 16 Prozent sind» lässt Interpretationsspielraum, Platz für verschiedenartige Begründungen und Schlussfolgerungen.

Der Bereich des fraglos Faktischen ist nicht sehr gross

Aber Zahlenangaben im Speziellen oder die korrekte Wiedergabe von Aussagen lassen sich tatsächlich objektiv überprüfen. Behauptet jemand, in der Schweiz würde 60 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsschwelle leben, liesse sich das kinderleicht widerlegen.

Schwieriger wird es schon bei der Behauptung, die Reichen würden in der Schweiz zu wenig Steuern zahlen. Hier beginnt das Problem mit Definitionsfragen, was ist «reich», was heisst «zu wenig». Hört damit aber nicht auf, da bspw. die einkommensstärksten 5 Prozent in der Schweiz ein Viertel aller steuerbaren Einkommen bei der Bundessteuer deklarieren und für über zwei Drittel des Steueraufkommens zuständig sind.

Immer ein ungeliebter Hinweis bei der ewigen Umverteilungsdebatte oder dem Ansatz, dass die da oben doch denen dort unten viel mehr unter die Arme greifen müssten.

Faktencheck, das hört sich nur oberflächlich nach Ordnung, Aufklärung, Korrektur an.

Nach sachlicher Richtigstellung, Hinweis auf unbestreitbare Tatsachen. Eben als Korrektiv zu Fake News, alternative Wahrheiten oder reiner Demagogie. Denn so wenig wie es eine reine Wissenschaft gibt (ohne gesellschaftliche Implikationen), so wenig gibt es objektives und unbestreitbares Faktenchecken.

Oberhalb von einfachen Zahlenangaben, historischen Daten oder korrekte Verwendung von Funktionen von Menschen. Plus, aber dieses Thema wollen wir bei ZACKBUM weiträumig umfahren, das korrekte Schreiben von Namen.

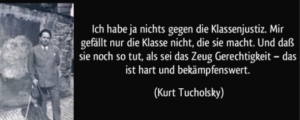

Politische Modeerscheinungen sind häufig faktenfrei

Faktenchecken könnte helfen, Debatten zu versachlichen. Allerdings nur ausserhalb der Blasenbildung in sozialen Medien. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber in sogenannten Qualitätsmedien nicht. Umso bedauerlicher, wenn auch hier das Image des Faktenchecks mutwillig beschädigt wird.

Dass Schweizer Anhänger der US-Bewegung «Black live matter» völlig verpeilt sind, sich an geliehenem Leiden Bedeutung und Gewicht verschaffen wollen, ist ein Fakt. Ihr Kampf gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt gegen Schwarze zerschellt leider am Faktencheck, dass bei Tötungsdelikten im Allgemeinen gegen Schwarze über 90 Prozent der Täter – Schwarze sind. Und dass von den 56 Unbewaffneten, die von US-Polizisten 2018 erschossen wurden, «nur» 9 schwarzer Hautfarbe waren, dafür aber 17 Weisse und der Rest anderen Ethnien angehörte. Aber darum geht’s natürlich nicht.

Bei Newsorganen ist das ein Problem der mangelhaften Qualitätskontrolle und der Angst vor Sanktionen. Sonst hätte Tamedia sich schon längst von seinem Oberfaktenchecker, seinem Leiter des Interaktiv-Teams und seinem Politchef getrennt. Denn alle drei, wenn Fakten etwas zählen würden, sind untragbar, haben sich disqualifiziert, dem Image des Journalismus im Allgemeinen und von Tamedia im Speziellen schweren Schaden zugefügt.

Das ist der Fakt, und der ist belegbar, unbestreitbar, denn sie haben sich selbst disqualifiziert. Aber eben, in der besten aller Welten hätten Faktenfakes, Corona-Kreischereien oder antidemokratische Aussagen Konsequenzen.