Im Meer der Dummheit auf dem Rücken schwimmen.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Vorverurteilung ist der neue Volkssport der serbelnden Massenmedien. Das gehört zur Erregungsbewirtschaftung, mit der sinkende Lesereinnahmen kompensiert werden sollen. Was da der «Spiegel» in vorderster Linie anstellt, müsste eigentlich Augstein aus dem Grab und Aust die Wände hoch treiben.

Groupies beschweren sich darüber, dass ihr Kontakt mit dem angehimmelten Popstar nicht aus einem schlaffen Händedruck besteht? Sie ziehen sich gerne wie verlangt an, kreischen in der ersten Reihe um die Wette, kommen ans Ziel ihrer Träume. Um dann eine Portion vergänglichen Ruhm abzuholen, indem sie belegfrei angebliche Übergriffe behaupten. Sofort finden sich Trittbrettfahrerinnen, Bloggerinnen und andere öffentlichkeitsgeile Weiber, die auf der Welle mitsurfen wollen. Und Massenmedien wie das einstmals angesehene Nachrichtenmagazin «Spiegel» machen eine Coverstory draus. Ein berühmter und begabter Schauspieler wird mit uralten Anschuldigungen fertiggemacht, willig kolportiert von den Medien. Wird er auf ganzer Linie freigesprochen, gibt’s nicht mal eine leise Entschuldigung. How low can you go?

Fürsorgepflicht für öffentlich hingerichtete Mitarbeiter? Ein Fremdwort für Tamedia. Transparenz bei der Personalpolitik? Ein Fremdwort für Ringier. Beförderung nach Qualifikation und Kompetenz, statt nach Nachnamen? Zwei Fremdwörter für das Wanner-Imperium. Eine nachvollziehbare Begründung für das Feuern eines Chefredaktors liefern? Nicht bei der NZZ.

Früher konnte man sich noch darüber beklagen, dass Mittelmass an die Macht kam. Heutzutage sind es Würstchen, die als erstes den Senf rationieren. Eine Literaturchefin, die von Literatur nur wenig Ahnung hat. Kolumnisten, die die Sprache und den Leser quälen. Figuren in leitenden Positionen, die einzig durch den Besitz eines bestimmten Geschlechtsorgans in diese Position kamen. Pimmelträger, die frustriert aufgeben und sich anderswo umschauen, nur nicht im Journalismus.

Das staatliche Farbfernsehen, Pardon, die zwangsgebührenfinanzierte, staatsunabhängige SRG, die entschieden mehr Sesselfurzer als journalistisch Tätige beschäftigt und von einer Frau ohne Vision, aber mit gut ausgebautem Machtinstinkt geführt wird.

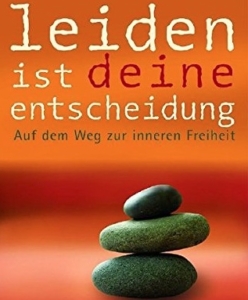

Leitartikelschreiber(innen), die den Leser leiden lassen, ausser er gehöre zur Gesinnungsblase und hat weitgehend die Gehirnfunktionen eingestellt. Geschichtsbetrachtungen, die es schrecklich und schmerzlich an historischen Kenntnissen mangeln lassen. Philosophische Weltbetrachtungen, bei denen es von Ockham (1288 – 1347) aufwärts allen Philosophen den Magen umdreht, angesichts solch geistigen Wüstengebieten.

Sandkastengeneräle, Kriegsgurgeln, Militäranalysten, deren Analysen so falsch sind, dass nicht mal das Gegenteil stimmen würde. Prognostiker, die lieber das Wetter von gestern als das von morgen vorhersagen sollten. Interviewer ohne die geringste Sachkenntnis, denen ein Multiversager wie Mark Pieth oder eine durchgeknallte Kreischfeministinnen wie Emilia Roig jeden Mumpitz ernsthaft und unwidersprochen verzapfen können.

Alles Russische wird verteufelt, Kunst und Kultur wird geächtet, das Unwort Putin-Versteher wird jedem angeklebt, der nicht im hysterischen Gejapse der Verdammnis mitkreischt.

Kaum getarnte Publireportagen, bezahlte Inhalte, schamvoll klein als solche ausgezeichnet oder als «Zusammenarbeit» camoufliert, womit sich der Journalismus endgültig als Nuttenboulevard outet. Wirtschaftsjournalisten, die auf Zuruf nicht mal anzugeben wüssten, wo in einer Bilanz das Eigenkapital verbucht wird und was genau der Unterschied zwischen Aktiven und Passiven ist. «Datenjournalisten», die unlauter aus Daten Resultate heraussaugen, die in ihr Weltbild passen.

Genderkreischen, Klimawarner, Heuchler, die Verhaltensänderungen fordern, ausser bei sich selbst. Unbelehrbare Fehlanalysten, grosse Kenner der US-Politik, der Türkei, von eigentlich allem, bloss: meistens liegen sie krachend daneben. Nur: nach kurzem Schweigen oder einem zerknirschten Eingeständnis kommt die nächste «Analyse», vorgetragen mit dem strahlenden Selbstbewusstsein, mit der strahlenden Dummheit eines Wiener Walzers.

Rechthaber, die der Welt leidend vorgreinen, wie sie zu sein hätte, aber leider, leider, niemand hört auf sie. Oberlehrer mit ewig gezücktem Zeigefinger, prustend vor moralgeschwängertem Geschwurbel. Sie haben Antworten auf alle Fragen, nur ist sie nicht 42. Kindersoldaten, denen der Zweite Weltkrieg noch dunkel ein Begriff ist, aber ja nicht fragen, wann der war.

Ach so viele machen zudem bei der Verhöhnung der wahren Opfer des Nationalsozialismus mit. Sie bezeichnen alles und jeden, der einen Millimeter rechts von ihnen steht, als Nazi. Mindestens als Proto-Nazi, weniger Wagemutige werfen mit «faschistoid» um sich, schnell ist man mit der «Erinnerung an dunkle Zeiten» zur Hand, obwohl sich keiner mehr daran selbst erinnern kann.

Abhold sind diese verunsicherten Rechthaber jeglicher ernsthafter Debatte: ein Gegenargument könnte fatale Auswirkungen haben, die Konfrontation mit einem intellektuell überlegenen oder gebildeten Geist könnte der psychischen Gesundheit abträglich sein. Denn niemals würden diese Karikaturen von Journalisten zugeben, dass sie eigentlich kleine Lichter sind. Übrig geblieben aus einer Negativauslese. Denn wer zu teuer ist, zu kantig, zu aufmüpfig, wer es gar wagt, eine eigene Meinung zu haben, muss bei der nächsten Sparrunde als Erster über die Klinge springen.

Was diese Mietschreiber der deutschen Sprache antun, müsste strafrechtlich abgeurteilt werden. Nicht nur, dass sie sie mit Gender-Sternchen, absurden angeblich inkludierenden Formen vergewaltigen. Selbst ohne diesen Mumpitz zeigen ach so viele, dass sie nicht mal die Grundregeln beherrschen. Von eleganten Formulierungen, einem überzeugenden Aufbau, Leserführung, Komprimierung ganz zu schweigen. Da werden «Reportagen» geschrieben, die aus ein paar Gesprächsfetzen bestehen, da werden «Analysen» gemacht, die überhaupt kein Ganzes in seine Bestandteile zerlegen, sondern Gehacktes, Geschnetzeltes, Gedankensplitter feilbieten.

Der Journalismus ist so auf den Hund gekommen, dass sogar seit einiger Zeit keine neuen «Leaks» oder «Papers» veröffentlicht werden. Das sind zwei Euphemismen für das Ausschlachten von Hehlerware. Von gestohlenen Geschäftsunterlagen, bei denen die Ausschlachter keine Ahnung haben, aus welchen Motiven sie gestohlen und gratis verschleudert werden.

Das hält sie aber nicht davon ab, Staatsanwalt, Richter und Henker in einer Person zu spielen; nach Belieben ausgewählte Personen an den medialen Pranger zu stellen. Dass darunter auch Tote, Unschuldige, durch diese Enthüllungen in Lebensgefahr geratene Menschen sind, dass hier Existenzen vernichtet werden wie die eines schweizerisch-angolanischen Geschäftsmanns, was soll’s. Dass einem verstorbenen Playboy völlig zu Unrecht üble Vorwürfe gemacht werden, die sich in Luft auflösen: na und? Man suhlt sich ein Weilchen in der künstlichen Sonne der angeblichen Enthüllung und Aufklärung. Hinterlässt ein Trümmerfeld und zieht weiter.

Viele Journalisten haben so wenig zu tun, dass sie zu den fleissigsten Fütterern der asozialen Plattformen gehören. Twitter ist ihr Lieblingskanal, ältere Semester verwenden Facebook, jüngere Instagram oder TikTok. Dort weisen sie gackernd wie Hühner über ein gelegtes Ei auf ihre eigenen Artikel hin und beschimpfen alle anderen, die nicht ihrer Meinung sind.

Kompetenz im umgekehrt proportionalen Verhältnis zum Selbstbewusstsein. Einbildung als Ersatz für Bildung. Schweigen als Reaktion auf Kritik. Gross im Austeilen, ganz, ganz klein im Einstecken. Der eigene Bauchnabel als Weltersatz. Das eigene Empfinden als Empathie-Ersatz. Geklautes Leiden, geheuchelte Betroffenheit, moralische Unfehlbarkeit wie früher beim Papst, ein unstillbares Bedürfnis, der Welt die eigene Meinung aufzudrängen, als ob die auch nur schon die eigenen Leser interessieren würde.

Das ist das jammervolle Bild, das der Journalismus heute abgibt. Er wird unbeeindruckt von solchen Beschimpfungen in die Grube fahren. ZACKBUM begleitet ihn dabei als Ein-Mann-Orchester.