Hersteller und Verbraucher. Dazwischen sahnt der Middle Man alles ab.

Zwischen Produktion und Konsumtion liegt die Distribution. Das ist eine Binsenwahrheit. Oftmals ist es so, dass der Verteiler sich eine grosse Scheibe vom Verkaufspreis abschneidet.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

In der Warenwelt zeigt sich das in aller Hässlichkeit zum Beispiel beim Allerweltsprodukt Jeans. Lassen wir einmal den enormen Wasseraufwand (ca. 8000 Liter), Färbe- und Bleichmittelprozesse, überlange Transportwege und auch mögliche Kinderarbeit beiseite.

Baumwolle, Garn, Stoff, Färben, Nähen, Waschen: das kann weltumspannend zwischen Kasachstan, der Türkei, Tunesien, China und Europa stattfinden. Auch das lassen wir beiseite.

In der Warenwelt kassiert der Verteiler am meisten

Der Jeanspreis im Laden setzt sich normalerweise so zusammen:

- 1 % Lohnkosten.

- 11 % Transport, Gebühren und Steuern.

- 13 % Materialkosten.

- 25 % Design, Entwicklung, Marketing, Werbung.

- 50 % Einzelhandel.

Also kassiert der Detailhändler den Löwenanteil, unabhängig davon, ob er dafür physisch mit einem Laden präsent ist oder nur im Internet den Distributeur spielt. Der physische Warenverteiler, abgesehen von Gütern des täglichen Gebrauchs wie vor allem Lebensmittel, ist am Aussterben. Teure Lokalmieten, Personal, Lagerkosten, diese Präsenz wird immer mehr zum Statussymbol von Luxus- und Prestigemarken.

Grosse Warenhäuser wie Amazon oder Alibaba, Handelsplattformen wie Google oder Facebook übernehmen Macht, Verteilung und sacken die Gewinne ein. Natürlich bestimmen sie die Preise und können auch Geld fürs Listing verlangen, also dafür, dass ein Produkt überhaupt in das Angebot aufgenommen wird.

Amazon …

Das alles sind die üblichen kapitalistischen Mechanismen in einer globalisierten Wirtschaft, bei der die Distanz zwischen den Produktionsschritten und dem Endverbraucher keine Rolle mehr spielt. Wo die Reise hingehen soll, darüber zerbrechen sich genügend Fachleute die Köpfe, das ist nur für die Beteiligten und Betroffenen von Interesse. Dem Konsumenten kann’s egal sein.

In der Warenwelt heuchelt der Konsument am meisten

Sollten ihm Hungerlöhne, Kinderarbeit, weite Transportwege und umweltschädliche Herstellung nicht passen, kann er ja auf zertifizierte Produkte umsteigen. Das tut er auch zunehmend – allerdings nur verbal. In der reichen Schweiz sind offiziell eigentlich alle gegen Kinderarbeit und solche Schweinereien. Daher wird pro Kopf massenhaft Geld für zertifizierte Produkte ausgegeben. Nun ja, haargenau 103 Franken pro Mensch und Jahr für Fair Trade.

Soviel zur üblichen Heuchelei.

Es gibt allerdings ein Gebiet, auf dem die Rolle des Mittelsmanns mehr als problematisch ist. Bei der Herstellung und dem Verkauf von News. Der wurde seit seinen Anfängen von zwei Einkommensquellen gespiesen. Der Konsument bezahlte den Hersteller direkt, das Abonnement. Der Hersteller bot sein Produkt als Transportmittel für andere Produkte an, das Inserat.

Wir bewegen uns immer noch auf dem Gebiet der Binsenwahrheiten. Aber nicht mehr lange.

Frühes Porträt eines Medienmanagers.

Alte Printwelt, nicht mehr so neue Digitalwelt

In der Printwelt kam ein Grossteil dieser Einnahmen dem Produzenten direkt zugute. Lediglich die Verteilung bspw. über Kioske bedeutete, dass er so einen Drittel des Verkaufspreises an den Verteiler abgeben muss. Zudem entstehen natürlich Unkosten durch Papiereinkauf, Druck und Distribution in jeder Form. Pro Stück Bedrucktes kann man im Normalfall, den Inhalt nicht inbegriffen, von einem Franken sprechen.

Das sind mehr oder minder Fixkosten, an denen nicht zu rütteln ist. Da die Newsproduzenten für sich eine besondere Stellung in der modernen Gesellschaft beanspruchen, wird in der Schweiz zum Beispiel die Zustellung staatlich subventioniert.

Ganz anders sieht es im Internet aus. Hier ist die direkte Wertschöpfung Produzent – Konsument durch den Verteiler unterbrochen. Der schneidet sich dafür natürlich, wir erinnern uns an das Beispiel Jeans, eine grosse Scheibe von der Wertschöpfung ab.

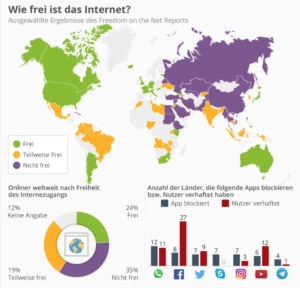

Genauer gesagt, er frisst den ganzen Kuchen auf. Online-Marketing, also alle Werbeformen im Internet, ist der am stärksten wachsende Werbemarkt in der Schweiz. Pro Jahr werden insgesamt rund 4,5 Milliarden Franken umgesetzt. Davon 40 Prozent im Internet, gefolgt von TV/Radio und schliesslich der Printbereich mit 21 Prozent.

Von diesen rund 2 Milliarden verfrühstücken die grossen Verteiler 90 Prozent. Also Google, Facebook & Co. Ihre Leistung dafür hält sich in bescheidenen Grenzen. Bei einem Umsatz von rund 90 Milliarden US-Dollar machte zum Beispiel Facebook 2020 einen Gewinn von 29,15 Milliarden. Das ist eine Profitrate von sagenhaften 32,4 Prozent.

Tarotkarte des Medienmanagers.

Was ist der Grund für so exorbitante Gewinne?

Wenn der «normale» Gewinn eines Verteilers bei 50 Prozent liegt, dann müssen die zusätzlichen 40 Prozent in der Schweiz einen anderen Grund haben. Der hat einen Doppelnamen. Dummheit und Unfähigkeit der Medien- und Verlagsmanager der grossen Familienclans der Schweizer Privatmedien.

Denen ist in all den Jahren, in denen das Internet existiert, keine Methode eingefallen, mit der der Hersteller des Produkts News sich einen akzeptablen Anteil an der Wertschöpfungskette zu sichern. Das kommerzielle Internet gibt es seit rund 25 Jahren. Das heisst, bald mal eine Generation von hochbezahlten Teppichetagenschlurfern haben «hm, ist nicht so gut» gemurmelt. Haben markig «da muss uns etwas einfallen» gefordert.

Das ist es auch. Sie krähen (heute!) nach einer Milliarde zusätzlicher Steuerknete, um unter anderem die «Digitalisierung» und «Transformierung» ihres Angebots besser bewältigen zu können. Das ist in der jüngeren Geschichte des Kapitalismus ohne Beispiel.

Das ist so, wie wenn die Benützer von Handwebstühlen 25 Jahre nach der Einführung mechanisierter Webstühle sagen würden: wir brauchen Staatshilfe. Das ist so, wie wenn die Hersteller von Dampfloks, die 25 Jahre lang dem Siegeszug der Elektroloks zugeschaut haben, sagen würden: wir brauchen Steuergelder.

Das Narrenschiff der Medienmanager.

Man kann Google, Facebook & Co. nicht den geringsten Vorwurf machen, dass sie sich dumm und krumm verdienen. Das ist das Versagen der Medien. Man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen, dass sie mit den ihnen auferlegten Zensurvorschriften vor allem darauf achten, ihre eigenen Interessen zu schützen.

Die chinesixche Regierung findet Opposition nicht so toll? Zu Befehl, wird abgeschaltet. Das russische Regime ärgert sich über den Dissidenten Nawalny? Google und Apple entfernen seine App. In Deutschland ärgert man sich über die «Querdenker»? Stecker raus.

Dummheit und Unfähigkeit sind nicht gratis zu haben. Man muss bitter und teuer dafür bezahlen.

Medienmanager, porträtiert von Paul Klee als Narr.