Wundertüte «B∫ick»

Alles ist relativ. Im Vergleich zu «watson» ist die Zeitung mit dem Regenrohr ein Intelligenzblatt. Andererseits …

Auch hier wollen wir den Blick aufs Gesamtbild (Achtung, Kalauer) für sich selbst sprechen lassen.

Das nennt man wohl ein buntes Allerlei zum Thema Corona. Etwas drohender Trommelwirbel, gemischt mit Altbackenem (verödende Innenstädte), einem Sprutz Politiker, der mal wieder in die Medien möchte und daher irgend was fordert; nicht immer Tadel aus dem Ausland zur Schweiz, auch mal Lob. Und natürlich abgeschmeckt mit dem «Aufreger». Chaos, Behörden, Wahnsinn.

Nun müssen wir sensiblere Leser (das gilt für alle Geschlechter, Altersklassen, Hautfarben und sexuelle Orientierungen, sowie Migrations- oder Urschweizer Hintergrund) auffordern, darüber hinweg zu blicken:

Die Grenzen zieht sie auch klar. Die fünffache Mutter erklärt im Interview mit RTL, wo dabei ihre Grenzen liegen. «Die Möppis zeigen okay, aber die Monika zulassen. Das geht nicht.» Wir haben dazu gleich drei Fragen:

- Wer ist Danni Büchner?

- Wie viel muss man zahlen, dass sie das nicht tut?

- Was will sie uns mit «Monika zulassen» sagen?

Das entsteht, wenn der Blattmacher insistiert und insistiert: Wir brauchen noch eine Story mit Nutzwert. Aber auch für Blödis. Nein, ja nicht Corona. Irgendwas, was jeden interessiert. Strassenverkehr? Sehr gut, dann einfach mal machen, will dann nur noch das Resultat sehen. Übrigens, wer kann – natürlich ohne Lektüre dieses Aufklärungsstücks – fünf Fehler aufzählen? Ja, bitte?

Wir finden, diese beiden Meldungen haben einen inneren Zusammenhang. Unsere Immobilien, teurer, reiche Ausländer. Sagt Christian Dorer. Schön, dass man sich seinen Kommentar dann gar nicht antun muss. Kapiert. Rechts hingegen, das ist ein Lenovo. Das wiederum ist eine chinesische Marke. Schlappe 50 Milliarden Dollar Umsatz, kaufte mal schnell grosse Teile von IBM, Motorola, und so weiter. Damit verdient Lenovo happig Geld. Macht Gewinn. Macht ihre Aktionäre froh. Die sind dann reiche Ausländer. Der Kreis zur Beschwerde Dorers schliesst sich. Aber: er fäustelt dagegen, rechts sorgt sein «Blick» dafür, dass es Lenovo noch besser geht …

Das hier nennt man den klassischen Nachzug. Ein Hundeschicksal, jöh, vor zwei Jahren im Kino (das sind so diese Lichtspielanstalten, in denen vor vielen Zuschauern, aber googelt es Euch doch). «Heute» im SRF, das nennt man den Aufhänger für einen Nachzug. Was Streuner Cody (Bildmitte) davon hält, entzieht sich aber den Kenntnissen des Hern rechts und auch links von ihm. Aber jöh ist immer, unter allen Umständen, auf jeden Fall im Boulevard-Journalismus gut. Jöh mit Tieren ist sehr gut. Jöh mit Hunden besser. Jöh mit Hunden und Happyend, eigentlich nicht zu schlagen.

Selbst für geübte Künstler in Übergängen wird’s hier ganz schwierig. Das ist nämlich eine Story, für die man den «Blick» über den Kopf streichen und abknutschen möchte. Gut, sie ist nicht auf dem Zürcher Mist gewachsen, aber immerhin musste man an der Dufourstrasse auf die Idee kommen, die Reportage des polnischen «Blick»-Partners Onet aufzunehmen.

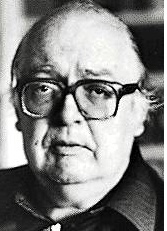

Dieser Mann hat nämlich einen unvergleichlichen, einmaligen unfassbaren Mut bewiesen. Witold Pilecki tat in seinem leider viel zu kurzen Leben unvergleichlich mehr als die vor Kurzem hochgejubelte Widerstandsgruppe «Weisse Rose» mitsamt Sophie Scholl. Alleine deshalb muss seine Geschichte erzählt werden. Immer wieder. Pilecki wurde 1901 geboren, gründete im Zweiten Weltkrieg eine Widerstandsbewegung, kämpfte in der polnischen Untergrundarmee – und ging freiwillig ins KZ Auschwitz, um die Alliierten und die Welt über die dort begangenen Greueltaten zu informieren. Während seines Aufenthalts versuchte er, den Widerstand der Insassen zu organisieren. Als das keine Früchte trug und auch die Alliierten offensichtlich nicht daran interessiert waren, diese Vernichtungsmaschine zu zerstören, floh Pilecki 1943 aus dem KZ.

Anschliessend beteiligte er sich am Warschauer Aufstand gegen die Nazi-Besetzer, der in einem Gemetzel und Blutbad endete. Nach dem Sieg über den Hitler-Faschismus und der Befreiung Polens durch die Rote Armee hätte er alle Ehren der Welt verdient. Hätte er zur Legende für unvorstellbare Tapferkeit werden müssen, für unbedingte Hingabe und eine Todesverachtung im Kampf gegen das Böse, die unfassbar war.

Stattdessen wurde er 1948 wegen «Spionage» erschossen. Ein weiteres Opfer stalinistischer Greueltaten, dessen Paranoia und Mordlust. Ein Mann geht freiwillig ins KZ, überlebt das, kämpft unermüdlich weiter gegen die Faschisten – und wird dafür von den Kommunisten erschossen.

Witold Pilecki. Links als polnischer Offizier, rechts als KZ-Häftling.

Aber, wir sind gerecht: alleine für diese Story darf der «Blick» nun eine Weile Dummheiten über Dummheiten stapeln. ZACKBUM verzeiht.