Wie schlecht geht’s unseren grossen Verleger-Clans? Die brauchen mal eine Milliarde von uns. Damit weiter gilt: hoch die Flaschen.

Ihre Medien sind als unerbittliche Enthüllungsorgane bekannt. Tamedia beteiligt sich immer wieder am Ausschlachten gestohlener Geschäftsunterlagen und prangert die kriminellen Methoden reicher Säcke an, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Also Steuern zu hinterziehen.

Stimmt dann meistens nicht, macht aber nichts. CH Media schreckt nicht davor zurück, den Skandal aufzudecken, dass ein giggeriger Stadtammann Fotos seines Gemächts aus seinen Amtsräumen an seine aussereheliche Geliebte schickte.

Ringier fiel schon damit auf die Schnauze, einem Schweizer Botschafter zu Berlin den Kontakt mit einer halbseidenen Dame zu unterstellen, die nicht seine halbseidene Frau war.

Selbst die NZZaS und die NZZ wühlen tief im lebhaften Privatleben und Finanzbedarf eines gefallenen Bankerstars. Da kennt die Aufklärungspflicht nichts, da wird schonungslos alles verwurstet, was an Informationen zugesteckt, angefüttert, gestohlen wurde. Vierte Gewalt und so, wir dürfen das, wir müssen das.

Privat! Zutritt verboten

Nun haben all die Organe Besitzer, denn auch Privatmedien sind kapitalistisch organisiert. Nur bei der NZZ handelt es sich um ein breit gestreutes Aktionariat, wo kein Einzelbesitzer dominiert. CH Media hingegen gehört auch nach dem Joint Venture mit den Lokalblättern der NZZ dem Wanner-Clan. Angeführt vom Patriarchen Peter Wanner, der auch schon seine Kinder in Stellung bringt. Ein Sohn verantwortet das elektronische Geschäft, also seine hübsche Sammlung von Radio-Stationen. Nicht unbedingt zu deren Besseren.

Aber was soll’s, im Hause Wanner gibt es kein Widerwort gegen Wanner, wär’ ja noch schöner. Neben Führungsversagen, findet eigentlich der Reichtum und der Lebensstil der Wanners gebührende Aufmerksamkeit in den Wanner-Gazetten? So wie der Reichtum der Familie Blocher, die hier nicht wirklich geschätzt wird?

Gruss aus der grünen Hölle: die Wanners.

Vielleicht animierte der Badener Sexskandal die Qualitätsmedien von CH Media, das Grüselformat «Mein peinlichster Sex-Unfall» einzukaufen und auf TV25 auszustrahlen. So viel zum gehobenen Niveau, an dem – horribile dictu – auch die NZZ beteiligt ist.

Privat! Geht niemanden etwas an

Aber was wissen wir denn über das Privatleben des Wanner-Clans? Nein, seine Intimsphäre interessiert nicht. Aber vielleicht Lebensstil, Vermögen, Fuhrpark, Wohnsitze, Schlösser? Da weiss man herzlich wenig, nur dass dieses Jahr die Familie Wanner wieder zu 100 Prozent Besitzer der AZ Medien AG ist, ihrem Teil von CH Media.

Mut zu Giftgrün und zu strangen Fremdwörtern …

Die zehn Prozent Streubesitz sammelte sie wieder ein: «Als Zeichen des Dankes und der langjährigen Verbundenheit wollen der Verwaltungsrat und die Verlegerfamilie die Minderheitsaktionäre zu einem Konzert von Argovia Philharmonic in der neuen Aarauer Reithalle einladen. Das Konzert wird voraussichtlich am 24. November dieses Jahres stattfinden.» Hofberichterstattung bei Louis XIV. war ein Klacks dagegen.

Dass der Wanner-Clan auch knallhart-kritische Berichterstattung zulässt, beweist ein Titel über Sprössling Wanner: «Sind Sie für ArgoviaToday nicht zu alt?» Der Hammer; die naheliegende Frage, ob er dafür nicht zu blöd sei, wurde allerdings nicht gestellt. Die noch näherliegende Frage, wie reich der Wanner-Clan eigentlich ist, auch nicht. Immerhin weiss man, dass grosszügig ein Teil der Nothilfe in Sachen Pandemie zurückgezahlt wird. Wäre bei sprudelnden Gewinnen auch zu peinlich, weitere 7 Millionen Steuergelder einfach so einzusacken.

Knallhart, kritisch, gnadenlos.

Da wurde den Wanners in ihrer Residenz Schloss Bickguet doch etwas mulmig zumute. Dem Vernehmen nach werden sogar die Cheminées nicht mehr mit Banknotenbündeln angefeuert, wie es sich für Multimillionäre eigentlich gehören würde.

Nur aus der Ferne zu beobachten: Schloss Blickguet ist blickdicht abgeriegelt.

Auch der Ringier-Clan (geschätztes Privatvermögen eine Milliarde Franken) gibt sich sehr zugeknöpft, was das stille Geniessen der Geldbündel betrifft. Man weiss, dass Patriarch Michael Ringier gerne mit seinem Zweitwagen, einem Aston Martin, zu Kunstvernissagen fährt. Aber Homestory, Sofa würde ja reichen, muss nicht die Badewanne sein? Niemals, nichts, nein.

Das einzig bekannte Foto des Clans.

Genauso wenig ist über den Dritten im Bunde bekannt, den Clan Coninx-Supino. Wohl noch reicher als Ringier (geschätzte 1,5 Milliarden), Yacht, Privatjet, ebenfalls Kunstsammlung, man lässt es sich wohlergehen.

Das gilt auch für den Lebrument-Clan und den Hersant-Clan. Auch Multimultimillionäre.

Bitte kein Sozialneid gegen diese Leistungsträger

Nun aber mal kein Sozialneid. Schliesslich verantworten diese Clans die Vierte Gewalt in der Schweiz. Kontrollfunktion, unverzichtbar für eine funktionierende Demokratie. Da wird vor allem dem Staat, den Behörden, den Ämtern, den Regierenden gnadenlos auf die Finger geschaut, notfalls auch draufgeklopft.

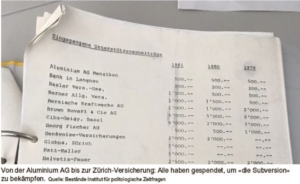

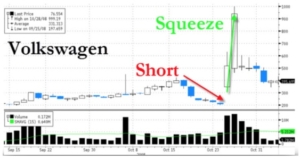

Kritisch, unbestechlich, knallhart. Daran würde doch auch nichts ändern, dass diese Clans es geschafft haben, zusätzliche Subventionen in der Höhe von über einer Milliarde Franken durchs Parlament zu schaukeln. Was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass Politiker auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen sind.

Nun ist gegen diesen kühnen Griff von Superreichen in das Portemonnaie der Steuerzahler erfolgreich das Referendum ergriffen worden. Immerhin ein politisches Ereignis von gewisser Bedeutung für diese Medien. Entsprechend fällt auch die Reaktion aus.

Schweigen ist Gold, zumindest für Redaktoren.

Schweigen. Tiefes Schweigen. Fassungsloses Schweigen. Trauer und Stille sinkt über Yachten, Luxusautos, Schlösser. Das Personal tritt nur mit Zehenspitzen auf, der Kaviar wird abgeräumt,

Witwe Clicquots Blase perlt unbeachtet im Glase,

wie schon Wilhelm Busch unsterblich dichtete. Kein Wort über diese Majestätsbeleidigung in den Gazetten der Wanners, Ringiers, Coninx-Supinos, Lebruments, Hersants.

Zisterzienser und vor allem Karteuser haben sich dem Schweigegelübde verschrieben. Neu stösst die Clique der überlebenden Redaktoren in ihren Schweige-, Pardon, Verrichtungsboxen hinzu.

Blick in einen tiefen Verleger-Keller.