Wie wird man Denunziant? Wie denunziert man richtig? Was gilt es zu beachten? Ein kostenfreier Ratgeber für Anfänger und Fortgeschrittene.

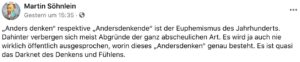

Sicher, der Begriff hat keinen hohen Sympathiewert. Schliesslich ist ein Denunziant (lat. denuntio, Anzeige erstatten) ein Mensch, der aus niedrigen und persönlichen Beweggründen einen anderen Menschen oder eine Institution anschwärzt, verleumdet, negativ darstellt.

Gerne anonym, nicht selten auch zur Erlangung eines persönlichen Vorteils. Als Erster hat wohl Max Kegel (Denunzianten: bitte googeln) diese üble Gattung in einem Lied charakterisiert:

«Verpestet ist ein ganzes Land,

Wo schleicht herum der Denunziant.»

Hoffmann von Fallersleben soll ihn als den «grössten Lumpen im ganzen Land» beschimpft haben. In jeder Diktatur, in jedem Gewaltregime treibt er sein Unwesen, ist Helferhelfer der Herrschenden und am Unglück vieler Mitmenschen, nicht selten auch an deren Tod schuld.

Als Denunziant muss man abgehärtet sein

Aber wer gerne Denunziant werden möchte, muss da drüberstehen. Viele Denunzianten in der Geschichte redeten sich auch ein, dass ihre Tätigkeit nur dem Guten und Besseren diene, indem es die Feinde der Entwicklung dahin demaskiere und ausschalte.

Ein Denunziant, Lektion eins, muss also eine Mission haben. Von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt sein. Das hilft ihm dabei, die gesellschaftliche Ächtung seines Tuns zu ertragen. Da Denunziationen meistens anonym erfolgen, muss er auch keine persönlichen Konsequenzen befürchten. Ausser, er wird enttarnt, aber das ist natürlich ein Kunstfehler, den der angehende Denunziant unbedingt vermeiden muss.

Wie kann er das? Da kommt ihm die moderne Technologie zustatten. Ganz früher musste sich der Denunziant im Schutze der Nacht irgendwo hinschleichen, um seine Denunziation loszuwerden. Entdeckungsrisiko nicht klein.

Auf und ab mit der Entwicklung der Wissenschaft

Später konnte er das auf schriftlichem Weg erledigen. Mit fortschreitender Technik wurde das aber immer schwieriger. Fingerabdrücke, Aufgabestelle (wenn es nicht besondere Briefkästen für Denunziationsschreiben gab), später dann sogar Speicheltest, wenn jemand so blöd war, das anonyme Schreiben in ein nicht selbstklebendes Couvert zu stecken.

Heutzutage ist es sogar so, dass die meisten Drucker eine nicht sichtbare Signatur hinterlassen, mit der ihre Seriennummer identifiziert werden kann. Üble Sache. Aber, Internet sei Dank, hier kann der Denunziant sich wieder austoben.

Blöd nur, wenn er das von seinem heimischen Computer aus macht, denn da nützt ihm der Absender einerderesgutmeint@gmail.com nicht unbedingt. Da Denunzianten nicht nur Charakterlumpen sind, sondern auch häufig beim IQ nicht ganz vorne dabei, muss man ihnen erklären, dass es so etwas wie eine IP-Adresse gibt. Die Benutzung eines Internet-Cafés oder eines Gratis-WLAN mit einem nur für diesen Zweck verwendeten Smartphone empfehlen sich sehr.

Nun, Lektion drei, muss der hoffnungsfrohe Denunziant nur noch eine letzte Hürde überwinden. Er will ja Wirkung erzielen. Eine anoyme Denunziation, so breit gestreut sie auch sein mag, hat keine guten Karten, ernstgenommen oder publik oder wirksam zu werden.

Wie kann der Denunziant Wirkung erzielen?

Aber auch hier gibt es Abhilfe. Denn dem Redakteur ist nichts zu schwör. Das geht zum Beispiel so. Er bekommt eine anonyme Denunziation zugesteckt. Die möchte er eigentlich sofort löschen, dann fällt ihm auf: he, die könnte ich doch gut für eine Kampagne brauchen, die ich gerade fahre. Und wozu gibt es eigentlich den Quellenschutz?

Er weiss natürlich auch, dass «wie mir ein anonymer Denunziant steckte» keine gute Formulierung ist. Also schreibt er: «Gespräche mit verschiedenen Quellen, die aus Gründen der Sicherheit anonym bleiben wollen, haben übereinstimmend ergeben: hier stinkt’s gewaltig.»

Der seriösere Journalist unterscheidet sich vom ganz unseriösen noch dadurch, dass er mindestens den Versuch unternimmt, die Identität eines oder gar mehrerer Denunzianten zu eruieren.

Ist ein Whistleblower etwas anderes?

Was unterscheidet nun einen Denunzianten von einem Whistleblower, letzte Lektion? Ein Whistleblower möchte auf einen Missstand aufmerksam machen, den er für unerträglich hält. Nachdem er vergeblich alle internen Stellen darüber informiert hat. Als letztes Mittel sieht er den Weg an die Öffentlichkeit, normalerweise vertraut er seinen Namen und nicht selten auch Dokumente einem Journalisten an.

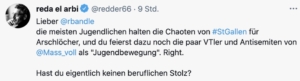

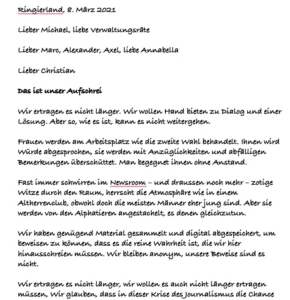

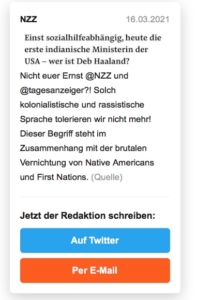

Besonders widerlich, das müssen diese Denunzianten aushalten, sind Anschwärzer, die nicht verifizierbare, weil anonymisierte Anschuldigungen erheben. Seien das die 78 Unterzeichnerinnen eines Protestschreibens, seien das Redaktionen wie die «Republik», die diese Methode immer häufiger anwenden.

Aber leider greift sie immer mehr um sich. In den USA nennt man das ganz offen die Zerstörung eines Charakters. Kann man seinem Feind, seinem Gegner nichts anderes vorwerfen, dann greift man seinen Charakter an. «Illoyal», «unfähig», «nicht teamfähig», «vierte Wahl», «Besserwisser», «hätte gar nicht als Bewerber berücksichtig werden sollen». Also kurz: ein unfähiger Charakterlump.

La réalité dépasse la fiction

Hoppla, alle diese Anschuldigungen werden gegen Jonas Projer erhoben, den ehemaligen Leiter von «Blick»-TV und neuen Chefredaktor der NZZaS. Allesamt natürlich anonym, versteht sich. Anonyme Mitarbeiter, anonyme Redaktoren, anonyme Headhunter, anonyme wilde Behauptungen wie die, dass Projer erst angefragt wurde, als alle auf der A-Liste abgewinkt hatten.

Wie nennt man solchen Journalismus, denn wenigstens der Autor ist (meistens) nicht anonym? Genau, das nennt man Kampagnen- oder Fertigmacherjournalismus. Aus eigenen, niederen Beweggründen oder ferngesteuert. Und was kann man zum Charakter dieser Journalisten sagen? Leider nichts, was keine möglichen strafrechtlichen Konsequenzen hätte. Allerdings, he, wie wäre es mit einer anonymen Denunziation? Wäre doch kein Problem; etwas Fantasie, dazu die bewährten Quellen unter Quellenschutz, der verbirgt, dass sie gar nicht existieren, oder zumindest nicht im Plural. Dann die üblichen, nicht verifizierbaren Beschuldigungen (unerträglich, konfliktiv, unfähig, Kontrollfreak, führt ein Terrorregime), et voilà.

Reicht noch nicht? Ach, Bonus-Lektion: dann muss man halt noch nachlegen. Wie? Na, Dummerchen, mit dieser Frage wirst du nie ein guter Denunziant. Was bleibt noch nach dem Beruflichen? Richtig, das Private. Wieder ein weites Feld. Als Quellen dienen hier «aus der Nachbarschaft», «ehemalige Weggefährten», gerne auch «abgelegte Lebensgefährtinnen».

Dazu noch ein paar Spritzer aus offen als «Gerüchte» bezeichneten Schlammkübeln («es wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt»): Drogenkonsum? Bisexuell? Vorliebe für minderjährige Stricher? Benimmt sich genauso cholerisch zu Hause? Nachbarn wollen Schmerzensschreie gehört haben? Weggefährten erinnern sich, seine Frau öfter mit einer grossen, dunklen Sonnenbrille gesehen zu haben, die sie partout nicht ausziehen wollte?

Und, immer bewährt als Atombombe, Väter sind Täter: Aus Kreisen von Betreuerinnen heisst es, dass seine Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die normalerweise nur, aber wir wollen ja nichts gesagt haben.

Fertig ist der Rufmord, die Vernichtungskampagne. Allerdings leidet unter solchen Schweinereien immer auch der Ruf der Journalisten, die sie verbreiten. Künstlerpech.

Ganz neue Möglichkeiten für Denunzianten, Pardon, Opfer

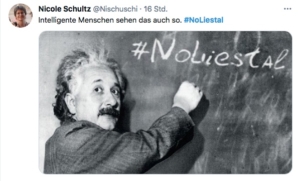

Ganz andere, neue Wege geht übrigens die Verteilerin des Protestbriefs der Tamedia-Frauen. Sie ist via «netzcourage» nicht nur bei einem allgemeinen Denunzier-Quickie dabei, sondern sie hat neu einen «Anzeigengenerator» gebastelt.

Das wäre dann etwas für die Meisterklasse, hier nur: schon der Name ist geschmackvoll gewählt: netzpigcock.ch. Wer des Englischen nicht so mächtig ist wie Spiess-Hegglin auch, sonst hätte sie «net» geschrieben: das heisst Netzschweineschwanz. Gemeint sind natürlich nicht die Borstentiere mit ihren niedlichen Ringelschwänzchen. Sondern Männer als Schweine.

Kampf den Schweineschwänzen im Netz.

Was tun die? «Hast du ungefragt ein Penisfoto erhalten?» Schluck, anstatt darauf gar nicht oder mit dem Satz «ich lach ja gar nicht, weil er so klein und hässlich ist» zu reagieren, wird man auf dieser Webseite in einfachen Schritten zum Erstellen einer Strafanzeige geführt, «sogar das Porto übernehmen wir per Vorfrankierung».

Ich bin da leider draussen. Mir hat noch keiner, erst recht nicht ungefragt, ein Foto seines Gemächts geschickt. Ich selber habe das auch nicht getan, ich bin doch nicht der ehemalige Stadtammann von Baden.