Immer wieder für Fake News gut: Alfred Escher, Zürich und die Sklaven auf Kuba und anderswo.

Wenn sich Autoren mit eher leichtem Rucksack an schwere Themen wagen, kommt aus der dadurch entstehenden Kollision meistens beschädigte Ware zum Vorschein.

Der «Tages-Anzeiger» (Artikel hinter Bezahlschranke) bietet gerade eine volle Dröhnung, was herauskommt, wenn Gesinnung über Sinn oder Unsinn triumphiert.

Da wäre mal die Kolumne von Babara Bleisch. Die Philosophin greift darin weit nach oben und will abrechnen: «Kant, Voltaire oder Hegel seien eben «Kinder ihrer Zeit» gewesen, heisst es, um ihre rassistischen und frauenfeindlichen Aussagen zu entschuldigen.» Aber so leicht entkommen die Denker Rächerin Bleisch nicht: «Das Argument verfängt nicht.»

Angstfreies Denken führt nicht immer zu überzeugenden Resultaten

Denn, so gründelt sie, «Kind seiner Zeit», «so dachte man damals halt», das stünde ja nur für «die Angst davor, frei zu denken», sei gar «selbstverschuldete Unmündigkeit», um mal Kant gegen Kant in Stellung zu bringen. Womit Bleisch mal kurz rund 200 Jahre Erkenntnistheorie in die Tonne haut.

Überhaupt seien die Schriften von Kant, Voltaire, Hegel «teilweise gespickt mit sexistischem, rassistischem oder antisemitischem Gedankengut», weiss Bleisch, verzichtet aber auf jeden Beleg dafür. Also wenn ohne Angst frei gedacht wird und dabei solcher Unsinn herauskommt, kann davon nur dringlich abgeraten werden.

Jetzt ist das dunkle Geheimnis gelüftet: Zürich im Sklavenhandel

Ebenfalls auf Treibsand, vermeintlich historisch abgestütztem Gefilde wandelt der «Tages-Anzeiger», und mit ihm eigentlich die gesamten Deutschschweizer Medien, bei der Berichterstattung über die «Verwicklung Zürichs in den Sklavenhandel» (Artikel hinter Bezahlschranke).

Nachdem das «Magazin» vor drei Jahren die Fake News in die Welt setzte, Alfred Escher habe von Sklaverei profitiert, steht natürlich auch sein Denkmal vor dem Zürcher Bahnhof nicht mehr ganz sicher auf seinem Sockel.

Für den Hobby-Historiker David Sarasin von der Lokalredaktion des Tagi steht fest, dass «für viele hundert Jahre die Verknüpfungen der Stadt Zürich mit dem Sklavenhandel und der Sklaverei weitgehend im Dunkeln» gelegen seien. Aber seitdem man wisse, dass «der Vater von Alfred Escher in Kuba eine Plantage mit 80 Sklaven besass», habe sich das geändert.

Historische Tatsachen ändern sich nicht, nur ihre Interpretation

Was sich allerdings nicht ändert, ist die historische Tatsache, dass der Vater von Alfred Escher keine Plantage mit 80 Sklaven auf Kuba betrieb. Was sich auch nicht ändert, ist die historische Tatsache, dass sich sowohl sein Vater wie Alfred Escher schon erfolgreich vor Gericht gegen entsprechende Verleumdungen zur Wehr setzten.

Was sich schliesslich nicht ändert, ist die weitere Tatsache, dass beide schon ziemlich lange tot sind und sich gegen diesen Unsinn nicht mehr wehren können. Aber diese Fake News nahm – Überraschung – die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch zum Anlass, das Historische Seminar der Uni Zürich damit zu beauftragen, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Der Bericht liegt nun vor, und er zeige, «wie mannigfach die Stadt mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte verbunden war».

Muss die Geschichte Zürichs umgeschrieben werden?

Es rauschte mal wieder gewaltig im Blätterwald; «Wie Zürich von der Sklaverei profitierte», empört sich srf.ch, «Zürich hatte «vielfältige und relevante Verbindungen» zur Sklaverei», übernimmt «watson» der Einfachheit halber den Titel der SDA-Meldung. «Zürich profitierte vom Sklavenhandel», weiss selbst «zentralplus».

Das ist ja furchtbar; muss nun die Geschichte Zürichs umgeschrieben werden? Haben die Zürcher, schon lange bevor in ihren Banken an der Bahnhofstrasse Blutgelder afrikanischer Potentaten gelagert wurden, die deren Vorfahren durch Sklavenhandel angehäuft hatten, auch selber von Sklaverei und Menschenhandel profitiert? Gab es denn sogar Handelsplätze in Zürich, wo schwarze Sklaven wie Tiere vorgeführt und verkauft wurden?

Lachhafte Erkenntnisse von Gesinnungshistorikern

Gemach, so schlimm war’s dann nicht. Denn bei aller Mühe der Historiker, das grelle Licht der Anklage ins Dunkel leuchten zu lassen, haben sie nur geradezu lachhafte «Verknüpfungen» zu Tage gefördert. So habe die Stadt Zürich 1727 Anteile an der South Sea Company erworben. Gemeinhin ist dem Historiker dieser Name wegen der South Sea Bubble geläufig, einer der ersten Wirtschaftsblasen, deren Platzen viele Investoren ruinierte.

Diesem Schicksal entging Zürich immerhin, aber mit dieser Geldanlage sei Zürich «an der Verschleppung von 36’494 Afrikanerinnen und Afrikanern finanziell beteiligt» gewesen. Noch schlimmer trieb es die halbstaatliche Bank Leu, denn sie investierte in die Compagnie des Indes. Die verschleppte von 1720 bis 1750 insgesamt 42’467 Sklaven nach Amerika, haben die Historiker ausgerechnet. Allerdings räumen sie ein, dass Bank Leu erst «einige Jahre später bei der Firma einstieg». Aber das ist sich gleich, Sklavenhandel ist Sklavenhandel, basta.

Noch kühner ist die nächste Verknüpfung, nämlich in Form des Ankaufs dänischer Staatsanleihen. Denn, was Bank Leu natürlich hätte verhindern müssen, mit diesem Geld kaufte die dänische Krone dann zwei karibische Inseln, auf denen Sklaven arbeiteten.

Bunte Tücher aus Zürich im Sklavenhandel

Geht’s noch absurder? Aber immer. Zürich war ein bedeutender Hersteller von sogenannten Indienne-Stoffen. Diese bunten Tücher wurden nach Frankreich und in andere Länder exportiert. Wo ist da die Verknüpfung? Geduld, hier kommt sie: diese Tücher wurden dann nach Afrika verschifft und dort gegen Sklaven eingetauscht.

Muss man noch erwähnen, dass die Baumwollspinnerei Escher, Wyss & Cie. von Alfred Eschers Vater gegründet wurde? Na und? Also bitte, wie urteilt der Tagi: «Es ist ein Nachweis dafür, dass die hiesige Industrie mit der atlantischen Wirtschaft und damit mit der Skalverei verbunden war.» Vor lauter Erregung verwechselt der Autor hier Sklaverei mit skalpieren, wobei das die Ureinwohner der USA mit den Weissen, aber das ist wieder eine andere dunkle Geschichte.

Auf jeden Fall entstand aus der Spinnerei die Maschinenindustrie, und die trug ja bekanntlich «massgeblich zum Schweizer Wohlstand bei», weiss der Tagi. Interessant, da muss der Historiker und ehemalige Leiter der Alfred-Escher-Stiftung, Joseph Jung, in seinem gerade erschienenen Standardwerk «Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert», zu völlig falschen Schlussfolgerungen, Einsichten und Herleitungen gekommen sein.

900 Zürcher waren Helfershelfer bei irgendwas

Gut, dass das nun zurechtgerückt wird. Und mit anklagenden Gesten auf «900 Zürcher» gezeigt wird, die zwischen 1638 und 1794 «bei der Unterwerfung, Kolonialisierung und Verwaltung von Gebieten Afrikas und Asiens mithalfen». Pfuibäh, sie «halfen bei der Unterwerfung von Sklaven», ist sich der Tagi mit den Historikern einig. Man fragt sich allerdings, wie viele der tapferen Ankläger in den Medien tatsächlich die 56 Seiten dieses Berichts gelesen haben.

In solchen Fällen ist es üblich, sich zu schämen. Daher schäme ich mich dafür, an diesem Historischen Seminar der Uni Zürich Geschichte studiert zu haben. Sagenhaft, wie das inzwischen runtergewirtschaftet wurde. Denn dieser «Bericht», so gelehrt mit umfangreichen Fussnoten und ausführlicher Bibliographie er auch daherkommt, müsste wegen methodologischen, strukturellen, ahistorischen und argumentativen Fehlern selbst als Seminararbeit zurückgewiesen werden.

Wir müssen einen Ausflug in die Psyche machen

Diese «Beweise», diese hergewürgte «Verknüpfung» Eschers, Zürichs in Sklaverei und Sklavenhandel ist dermassen absurd, dass man sie eigentlich nur psychopathologisch erklären kann.

Offensichtlich leiden diese Forscher – und die Berichterstatter in den Medien – unter dem Diktum, dass die Schweiz für grosse Verbrechen einfach zu klein sei. Also möchte man wenigstens einen Grund haben, wieso sich die Schweiz, Zürich, die Nachfahren Eschers, die SKA, der Gotthardtunnel sich schuldig fühlen und schämen müssen.

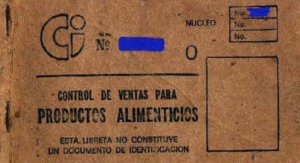

80 Sklaven auf einer Plantage auf Kuba, über deren Lebensumstände nichts bekannt ist. Angeblich 900 Zürcher, die irgendwelche Funktionen in Afrika und Asien ausübten. Investitionen in Firmen, die wie eigentlich alle Handelsgesellschaften damals auch in Sklavenhandel verwickelt waren.

Nullsummenspiel: Was man in die Geschichte trägt, holt man aus ihr heraus

Wie es der damaligen Mentalität und Auffassung entsprach. Der es auch entsprach, Tiere so zu halten, dass ein heutiger Tierschutz Amok laufen würde. Der es auch entsprach, Frauen als unmündige, zu keiner eigenen Entscheidung fähige Wesen anzusehen. Der es auch entsprach, Blaublüter als durch Geburt und Herkunft über dem Pleps stehende Menschen zu sehen. Der es auch entsprach, Hexen zu verbrennen, Folter als probates Mittel zur Erlangung von Geständnissen anzuwenden.

Alles aus heutiger Sicht gesehen Abscheulichkeiten. Aber die Geschichte der Sklaverei wäre unvollständig ohne die Erwähnung, dass es weisse Männer waren, die ihr Ende forderten, durchsetzten und dafür sogar einen Bürgerkrieg führten. Während die schwarzen Sklavenhändler in Afrika diesem Geschäft schon lange vor der Kolonialisierung nachgingen und auch dazu gezwungen werden mussten, es aufzugeben.

Angesichts all dieser Barbareien ist es schichtweg lächerlich, ja geradezu unverschämt gegenüber den Tätern und Opfern, mit diesen dünnen Beispielen eine Verwicklung Zürichs in Sklavenhandel und Sklaverei und daraus eine bis heute auf uns lastende Schuld herbeizufantasieren.

Völlig verrutschte Perspektiven

Was ist von «Historikern» zu halten, die einen solchen Stuss schreiben: «Sein 200. Geburtstag im Jahr 2019 wurde durch neue Forschungen des Historikers Michael Zeuske überschattet, die belegen, dass der Onkel Alfred Eschers, Friedrich Ludwig Escher, über knapp drei Jahrzehnte die Kaffeeplantage Buen Retiro auf Kuba mit über 80 Sklavinnen und Sklaven betrieb.» Bei der Bedeutung Eschers für die moderne Schweiz ist das ungefähr so absurd, wie wenn man schreiben würde, Gedenkfeiern für den US-Revolutionär Thomas Jefferson, der in der Unabhängigkeitserklärung der englischen Kolonien unsterbliche Worte über unveräusserbare Rechte des Menschen fand, seien überschattet worden von der Tatsache, dass er nicht nur Sklaven hielt, sondern sich auch mit Sklavinnen fortpflanzte.