Es darf gelacht werden: Der Sonntag war zäh

Man spürt das Aufatmen, dass wenigstens die Beerdigung von Prinz Philipp Platz füllt.

Bilderblatt SoBli

«Sonntags

Blick |»

hat’s nicht leicht. Logo, so nennt das der Designer, Pardon, verkackt, Cover langweilig aufgeräumt, kein Wunder, dass die Titelgeschichte streng nach Mundgeruch unter der Maske riecht:

Wie verzweifelt muss man sein, um das zur Titelstory zu machen?

Auch der SoBli, wir machen doch eine Fotoromanza draus, muss natürlich noch etwas zu Tschanun sagen. Der kann sich ja nicht mehr wehren:

Dafür hätte er natürlich nochmal in den Knast gemusst.

Prinz Philipp, Beerdigung, Trauer, Königshaus, kriegen die beiden Enkelkinder Krach, bricht die Queen zusammen?

Allein, aber ungebrochen: die Queen.

Da hätte man was draus machen können. Aber «Die gebrochene Queen»? Sieht so diese tapfere, zähe, niemals die Contenance verlierende Dame aus? Und dann schlechtes Geschwurbel: «Niemand hält ihr die Hand, niemand tröstet sie.» Der Queen die Hand halten? In der Öffentlichkeit? Sie gar trösten? Ach, Helmut-Maria Glogger, wie du fehlst.

Inhalt? Jemand fragt nach Inhalt? Aber bitte sehr:

Mit so was verdient er seit vielen Jahren sein Auskommen.

Ein kleiner Kalauer im Titel, aber dann reitet Frank A. Meyer eines seiner Steckenpferde zu Tode. Kein Rahmenabkommen, heul. Schweiz wird’s dreckig gehen, schluchz. «Miteinander statt Gegeneinander» in Europa, tagträumt Meyer. Und die Schweiz, das kleine Stachelschwein, will wieder ganz alleine sein. Wäre doch auch ein hübscher Titel gewesen.

Noch mehr Inhalt? Nun ja, das ist hier so eine Sache:

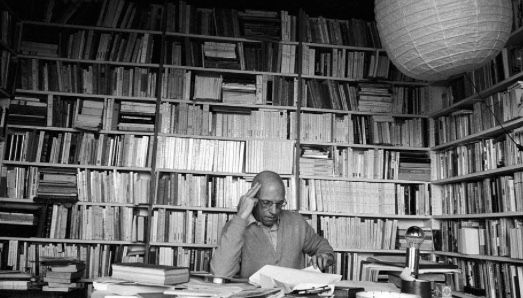

Der Peter Maffay der Literatur.

Noch wichtiger als der Büchnerpreis – seither rotiert der arme Büchner im Grab – ist bei modernen Gesinnungsdichtern – das Foto. Darin hat sich Lukas Bärfuss von Anfang an ausgezeichnet. Lächeln, Weinglas auf dem Kopf, Grimassen? Himmels willen, das wäre ja Friedrich Dürrenmatt, niemals.

Der Dichter muss so schauen wie Bärfuss. Grimmig, leidend, misstrauisch, kritisch. Aber wehrhaft, mit den Fäusten die Brecht-Lederjacke umklammert. Brecht? Ach, lassen wir das. Haare streng zurückgekämmt, graumeliert, das Leiden an der Welt hinterlässt Spuren. Dazu der sorgfältig unterhaltene Dreitagebart, Symbol für: kam nicht mal zum Rasieren, musste schreiben.

Kleider machen keine Schriftsteller

Was das alles mit dem Inhalt vom «Essay» zu tun hat? Nichts, aber im Essay gähnt ja auch das Nichts. Bärfuss fordert den Rücktritt der Bundesräte Berset und Cassis. Das zeugt von überparteilicher Strenge. Auch Didaktik ist dem Dichter nicht fremd. So raunt er verdichtet schon am Anfang: «Die Schweizer Regierung besteht aus sieben Bundesräten, und jeder dieser sieben Bundesräte steht am Kopf einer Behörde, deren Aufgabe …»

So mäandert er sich durch Staatskunde für Anfänger und Zurückgebliebene. Viel zu viele Worte später erklärt der Nationalschreiber noch, was die Schweiz zusammenhalte: der «nationale Finanzausgleich». Darauf ist noch niemand gekommen, das ist originell. Allerdings nur deshalb, weil es bescheuert ist und deshalb von niemandem behauptet wurde. Bis Bärfuss kam.

Weiter stolpert Bärfuss durch die deutsche Sprache, die wie immer bei ihm nicht unbeschädigt davonkommt: «Leider gibt es hin und wieder Herausforderungen, die sich nicht in die Marktlogik übersetzen und deshalb nicht mit Geld lösen lassen.» Unübersetzbare Herausforderungen, die sprechende Marktlogik, die deshalb nicht angenommen oder bestanden werden, sondern gelöst? Oder eben nicht?

Müsste auch Bärfuss zurücktreten?

Der Sprache ist es schon ganz übel, und auch mir wird’s schummerig. Wollen wir’s nochmal probieren: «Die helvetische Normalität kennt nur die Verteilung des Gewinns. Einen gemeinsamen Verlust zu tragen, das vermögen wir hingegen nicht.» Hm, also allgemeine Gewinnverteilung, das wüsste ich aber. Und das gemeinsame Tragen von Velusten? Keine Ahnung, wo Bärfuss seine Steuern zahlt; sollte das in der Schweiz der Fall sein, trägt sogar er mit.

Aber wieso sollen denn nun ausgerechnet Cassis und Berset zurücktreten? Nun, wenn man dem Dichter folgen will: «Berset wollte keine Lockerungen, und Cassis wollte gar nie wirklich fürs Rahmenabkommen kämpfen.» Aha.

Bärfuss will doch auch nicht der deutschen Sprache ständig ans Mieder gehen und schlecht formulierte Absurditäten furzen. Aber obwohl er es tut, fordert niemand ein Schreibverbot für ihn. Das ist zwar bedauerlich, muss aber ertragen werden.

CH Media ist überall daheim

Das zweite Kopfblattmonster bemüht sich um Lokalkolorit. Manchmal gar nicht schlecht, um für unsere Ostschweizer Leser mal aus dem «Tagblatt» zu zitieren:

«Mit dem Slogan «So schmöckt’s Dihei» versucht ein Werbespot, Gemüsebouillon mit Heimatgefühlen zu verknüpfen. Nur: Der Sprecher sagt auf eine Art Zürichdeutsch «bi öis z Schaffuuse», die Herstellerfirma gehört einem britischen Grosskonzern, und als Hintergrund präsentiert sich ein Schneeberg aus Oberbayern – wo sind wir nun eigentlich dihei?»

Nicht schlecht die Katastrophe beschrieben, wenn Grosskonzerne Grossagenturen mit Werbung beauftragen, aber unbedingt authentic, you know. Heidi snow mountains, perhaps chocolate, okay?

Immerhin, auf zwei Seiten hat CH Media eine Antwort auf die Frage gefunden, die am Wochenende alle Redaktionen umtrieb: okay, Beerdigung, was machen wir dazu? Also neben dem, was alle anderen auch machen? Beerdigung, Leichenzug, was ist das Faszinosum daran? Das kann eine fürchterlich langweilige Story werden. Aber nicht, wenn sie von Daniele Muscionico geschrieben wird.

Das Lesevergnügen vor dem Tod.

Der persönliche Einsteig sei ihr verziehen, denn er ist gut. Und wer relativ rasch Helmut Qualtinger zitiert, kann anschliessend sowieso kaum mehr etwas falsch machen. Denn Qualtinger war einfach herausragend genial, und seine Sentenzen funktionieren auch, wenn nicht er selbst sie vorträgt:

«In Wien musst’ erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst’ lang.»

Weiter vorne beisst sich die «Schweiz am Wochenende» an etwas fest, was Journalisten ungemein, 90 Prozent der Leser eher am Rande interessiert: Wie war das nun genau beim Westschweizer TV? Aufmacher auf Seite eins, Doppelseite dahinter, grosser Kommentar im Anschluss.

Erschwerend kommt noch hinzu: weil sich Journis so extrem für sich selbst interessieren, basteln sie sogar eine Doppelseite über ihre (kleine) Welt, wenn es eigentlich nichts Neues zu berichten gibt.

Die Berichterstattung ist gar nicht knapp.

Letztlich ist diese Riesenstory so aussagekräftig wie der Minikommentar und Artikel zu Kuba, wo ein Fernrohrbeobachter aus Mexiko seine Erkenntnisse rieseln lässt. Jetzt müsse ökonomisch etwas geschehen, aber das sei gar nicht so einfach. Das hätte man auch unter dem Schreibtisch in Aarau herausfinden können.

Aber, das muss man Patrik Müller lassen, ein Interview mit Bradley Birkenfeld, der den ersten, bereits tödlichen Schuss auf das Schweizer Bankgeheimnis abfeuerte, keine schlechte Idee. Er musste dafür in den Knast, bekam aber rund 100 Millionen Dollar «Finderlohn», weil er dazu beitrug, die Schweizer Banken abzumelken.

Macht was her: der neue Maybach.

Viel Neues hat auch er nicht zu sagen, aber er ist ein unterhaltsamer Ami, und wir freuen uns, dass es ihm gutgeht: «Demnächst wird mein neuer Mercedes-Maybach ausgeliefert. Ich habe mir auch einen Ferrari F8-Spider gegönnt.» Für Sozialneidige: So ein Maybach kostet von 200’000 Franken aufwärts.

Etwas zu barock in der Innenausstattung: so mag’s der Scheich.