Hat sie alles erfunden?

Die NZZ versucht, nicht nur den biographischen Geschichten auf den Grund zu gehen.

Und scheitert, wie Autor Lucien Scherrer unumwunden zugibt. Er hat umfangreich versucht, all die vielen romanhaft wirkenden Anekdoten aus dem Leben der Schriftstellerin Sibylle Berg zu verifizieren – oder zu falsifizieren.

Herausgekommen ist ein interessantes Feuilletonstück über die neue Fluidität, nicht nur, was die sexuelle Ausrichtung betrifft, sondern auch die eigene Biographie.

Einleitend beschreibt Scherrer die wichtigsten Eckpunkte dieser Biographie. Der schwere Autounfall: «Das Scharnier des Cabriodachs bohrt sich in ihren Kopf, bleibt kurz vor der Hirnhaut stecken. Klinisch tot wird Berg geborgen. Ihre Stirnhöhle ist seither weg, ihr Gleichgewichtssinn ebenfalls. Sie muss 19-mal, 20-mal oder auch 22-mal operiert werden, man muss ihr Plastikteile unter das Gesicht ziehen.»

Der Selbstmord der Mutter, Bergs Ausreiseantrag, direkt an den damaligen Staatschef Erich Honecker. Ihr Geburtsdatum im Jahr 1952, 1962, 1966 oder 1968. Zu all dem finden sich Angaben, oftmals von Berg selbst. Die handkehrum zugibt, dass sie das mit dem Brief an Honecker erfunden habe.

Weder für den Autounfall, noch für den Selbstmord der Mutter, noch für viele weitere biographische Anekdoten lassen sich Belege finden. Was nicht beweise, dass es nicht so gewesen sei, relativiert Scherrer vorsichtig.

Allerdings: «Belege für ihre Selbstdarstellung als DDR-Dissidentin gibt es bis jetzt keine.» Da fängt dann das Schräge an. Scherrer fährt fort: «Wer einen schweren Unfall erlebt hat, weiss in der Regel das Datum und die Uhrzeit, weil es ein Leben davor und eines danach gibt. Es gäbe Untersuchungsakten der Justiz, Polizeiberichte, Fotos, in spektakulären Fällen auch Medienberichte. Im Fall von Sibylle Berg gibt es bis dato: nichts, nicht einmal eine eindeutige Jahresangabe.»

Nun darf eine Schriftstellerin auch ihr Leben zur fiktionalen Erzählung machen, warum nicht. Als Scherrer aber Nachfragen stellt, hat Berg zunächst keine Zeit für Antworten. Als er insistiert, meldet sich ein Anwalt:

«Dieser wertet die Fragen der NZZ – gibt es Dokumente zu ihrem Unfall?, hat sie ihre Kindheit nun in Rangsdorf oder Constanta verbracht?, kann jemand ihre DDR-Biografie bestätigen? – als «verstörenden Vorstoss in die intimsten Bereiche eines Menschen» und droht mit juristischen Schritten.»

Sehr schräg wird es, wenn es um den Inhalt von Reportagen geht, die Berg geschrieben hat. 1996 ein Bericht für das damalige Magazin «Facts» über einen polnischen Massenmörder. «Der Text, den Berg schreibt, nennt alle Details aus Pekalskis Leben. Sie weiss, wie es in seinem Haus gerochen hat, was seine Opfer gedacht haben und was er beim Morden gefühlt hat und dass er sich einst eine Gummipuppe gewünscht hat. … Ein Jahr später ist Sibylle Berg für das «Zeit»-Magazin in Kambodscha, dem «Land der frohen Mörder». Zufällig sitzt sie im Strandrestaurant neben einem Anführer der Roten Khmer, der drei Touristen aus einem Zug kidnappen und hinrichten liess. Der Mörder sieht nett aus und hübsch, während des Gesprächs zermalmt er mit einer Hand ganz langsam ein grosses Insekt. … 2016 ist Sibylle Berg zufällig vor Ort, als ein islamistischer Attentäter in Tel Aviv zwei Menschen erschiesst und zehn verletzt. Sie sitzt, so schreibt sie in einem Augenzeugenbericht in der «Welt» und im «Bund», in ihrer Wohnung an der Diezengoffstrasse, rennt auf den Balkon und sieht schreiende Menschen.»

Schliesslich kam sie neulich in die Schlagzeilen, als sie sich beklagte, dass sie vergeblich 62 Wohnungsbewerbungen geschrieben habe, ein Opfer der Zürcher Wohnungsnot. «Ob es die 62 Bewerbungen wirklich gibt? Und wie gross ist die Not einer Schriftstellerin, die bestens im Zürcher Bürgertum vernetzt ist, nach eigenen Aussagen eine Wohnung im Tessin hat und von einer weiteren Wohnung in Tel Aviv schreibt?», merkt Scherrer spitz an.

Allerdings gerät Berg zumindest unter Relotius-Verdacht, was den Wahrheitsgehalt ihrer Reportagen betrifft. Sind es literarische Fiktionen, handelt es sich um Etikettenschwindel.

Aber auch dieses Thema steht natürlich unter Sexismusverdacht. Also eilt Alexandra Kedves von Tamedia der Autorin zu Hilfe:

Bei Tamedia ist man für kleine Werke niemals um grosse Begriffe verlegen. Das sei eine «Analyse», sei der NZZ-Bericht «ein Aufreger? Wir ordnen ein». Kedves, also «wir», ist ansonsten nicht so für Einordnung, eher für backfischartiges Schwärmen. So sülzte sie über die Amtseinführung von Joe Biden: «Zum Heulen schön: Was für eine Biden-Show!» – «Kehle-Zuschnür-Momente, die hier für diese so gespaltene, so wunde Nation geschaffen wurden.» – «Das rote Haarband der schwarzen Poetin und Aktivistin Amanda Gorman – der jüngsten Dichterin, die je zur Vereidigung eines US-Präsidenten auftrat.»

Also hat auch Kedves etwas Mühe, zwischen Realität und Schwärmerei zu unterscheiden. In ihrem grossen Berg-Verteidigungsartikel zählt sie zuerst die literarischen Meriten auf, die von niemandem bestritten werden. Dann repetiert sie auszugsweise die Ergebnisse der Recherche der NZZ. Dann geht Kedves zur freihändigen Verteidigung des nächsten Idols über: «Bezüglich ihres Privatlebens darf sie sich bedeckt halten, so wie das eine Menge Autorinnen und Autoren vor ihr taten.» Das wäre richtig, wenn nicht fast alle dieser widersprüchlichen Erzählungen über das Privatleben der Schriftstellerin – von Berg selbst stammen würden.

Dann lässt Kedves ein wenig Bildung aufblitzen. Allerdings mit ausnahmslos falschen Vergleichen. Der Verleger von «Gullivers Reisen» habe die Identität des Autors nicht gekannt. Dass es 1726 nicht sehr ratsam war, selbst romanhaft verkleidet scharfe satirische Spitzen gegen die herrschende englische Klasse zu schreiben, mag wohl auch Kedves einsichtig erscheinen. Wenn sie es denn wüsste. Dann führt sie noch die Brontë-Schwestern an, die unter Pseudonym geschrieben haben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie sich bezüglich ihres Privatlebens «bedeckt halten wollten». Und schliesslich noch «der amerikanische literarische Superstar Thomas Pynchon», der sich den Medien «fast komplett» verweigere. Das ist richtig, damit steht er aber in scharfem Gegensatz zu Berg, die sich niemals den Medien verweigert.

Ausser, wenn sie mit kritischen Fragen konfrontiert wird. Dagegen urteilt Kedves nassforsch: «Die Lesenden haben kein Anrecht auf ihre private Geschichte.» Das mag stimmen, beantwortet aber nicht die Frage, ob und warum Berg bei den vielen Erzählungen über ihre Biographie geflunkert, erfunden, dazugedichtet, umgedichtet hat.

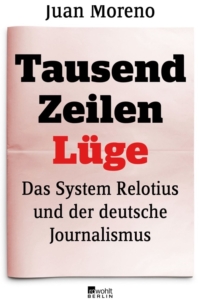

Das mag noch angehen. Sollte das auch bei ihren non-fiktionalen Reportagen der Fall gewesen sein – hier trippelt dann Kedves auf den Zehenspitzen: «Dass da eine Claas-Relotius-hafte Imaginationskraft mitgeschrieben hat, will der NZZ-Journalist nicht ausschliessen» –, gibt es ein gröberes Problem mit Sibylle Berg. Ein Problem der Glaubwürdigkeit.

Denn bei aller Liebe zum Fluiden: Claas Relotius und Tom Kummer sind eine Schande ihres Berufs, da nützt auch keine noch so verschwurbelte Erklärung oder gar Rechtfertigung etwas. Denn was sie betrieben (oder noch betreiben), ist Leserverarschung. Ein Anschlag auf die sowieso schon erschütterte Glaubwürdigkeit der Medien. Mit einem Wort: eine Schweinerei.