Eines ist klar: Wir wissen herzlich wenig über Seuchenbekämpfung.

Es ist ein Witz, aber ein schlechter, dass sich eigentlich jeder Medienschaffende dazu berufen fühlt, epidemiologische Ratschläge zu erteilen. Aus Gründen, die mit Staatssubventionen sicher nichts zu tun haben, fordern eigentlich alle immer härtere Massnahmen, energisches Durchgreifen, Repression gegen «Impfverweigerer».

Es hat sich eine Untergattung im Journalismus gebildet, die man mit dem Begriff «Coronakreische» zulänglich beschreiben kann. Sie zeichnet sich durch einen Dauerzustand höchster Erregung aus, idealtypisch verkörpert von Marc Brupbacher im Reiche Tamedia.

Typisches Angebot eines modernen Newsmediums.

Wie jeder Rechthaber, der sich sicher ist, dass bei Nichtbefolgung seiner Ratschläge die Welt untergeht, zumindest Fürchterliches und Schlimmes passiert, teilt er rücksichtslos gegen Regierende aus «total übergeschnappt». Es werden fiebrig Statistiken, Daten, Phänomene zitiert, die in den eigenen Kram passen. Passen sie nicht, werden sogar Unis dazu aufgefordert, «diesen Dreck» sofort von ihrer Webseite zu nehmen.

Dass es sich um Fachmeinungen von Koryphäen handelt, spielt keine Rolle, wenn deren Aussagen nicht mit der Ansicht der Coronakreische übereinstimmen. Sie kann zudem ihrem Geschäft genauso locker nachgehen wie alle profilierungssüchtigen Fachleute, die die Chance wittern, endlich einmal ihre 15 Minuten Ruhm abzuholen – statt von der Öffentlichkeit unbemerkt in irgendwelchen Labors oder Denkerstübchen vor sich hin zu forschen.

Denn im Gegensatz zu Entscheidungsträgern in Staat und Wirtschaft erteilen sie ihre Ratschläge haftungs- und verantwortungsfrei.

Leider sind die völlig ungehemmten Zeiten am Anfang der Pandemie vorbei. Da war Profilierung noch leicht, entweder als Abwiegler («schwer übertrieben, die Chinesen fressen halt alles, kommt nie nach Europa») – oder als Untergangsprophet («100’000 Tote in der Schweiz, Gesundheitssystem wird zusammenbrechen, Leichensäcke müssen auch hier mit Armeelastwagen abtransportiert werden»).

Jeder (und jede) versucht’s auf seine Art.

Keiner zu klein, Meinungsträger zu sein

Auch Modepoeten wie Lukas Bärfuss, der sonst als kenntnisleerer Kritiker der von Profitgier und einem «chemischen Industriellen» beherrschten Schweiz auf sich aufmerksam macht, outete sich als profunder Seuchenkenner. Der auch hier diagnostizierte, dass Geld und Profit in der Schweiz viel wichtiger seien als Menschenleben und deshalb bald einmal italienische Zustände ausbrechen würden.

Nun ist es aber so, dass leuchtende Vorbilder sich genauso schnell in neue Sorgenkinder verwandeln – wie umgekehrt. Schweden, Israel, Portugal, Spanien, Grossbritannien, Dänemark. Grossartige Theorien, wieso es denen gelänge, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nach kurzer Schweigepause dann grossartige Theorien, wieso es denen nicht gelänge, die Pandemie …

Geht auch umgekehrt. Italien, das Land der typisch italienischen Katastrophe; die kriegen nie was gebacken, dolce far niente, kennt man doch. Und plötzlich: Wahnsinn, wie Italien Corona im Griff hat. Bis zum nächsten Switch, der eigentlich täglich erfolgen kann. So wie in Orwells «1984», wo der Verbündete von gestern der Feind von heute ist und morgen wieder zum Verbündeten wird.

Ein sicherer Wert war lange Zeit Afrika. Der Gipfel unseres weissen Zynismus. Kaum Impfungen, kein Geld für Impfungen, lotteriges Gesundheitssystem, das wird ein Massaker geben, Massensterben, die Entvölkerung ganzer Landstriche drohe. Unsere Mitschuld, Postkolonialismus, gierige Pharmafirmen, unbezahlbare Impfstoffe, eine Katastrophe mit Ansage.

Auch Swissinfo wusste es ganz genau.

Stattdessen dann das «Wunder von Afrika». Welch ein missbrauchter Begriff, ein Ersatz für: wir haben mal wieder krachend danebengelegen mit unseren Prognosen. Wie so oft, wie eigentlich immer.

Schamanen, Wahrsager, Journalisten

In Afrika gibt es Schamanen und Wahrsager und Medizinmänner, die meisten mit der Gabe des dritten Auges ausgestattet, also der Fähigkeit, in die Zukunft schauen zu können. Indem Zeichen gelesen werden, Wolkenformationen, Vögelzüge, ein Gewitter, Rauchwolken, auch die Einnahme von merkwürdigen Substanzen hilft.

Zwei Journalisten in Freizeitkleidung.

Auf solchen Voodoo verzichten unsere Propheten in den Medien. Aber ein afrikanischer Seher gefährdet seine Berufsausübung, wenn er eins ums andere Mal krachend danebenliegt. Wenn er ein Gewitter als Vorboten einer Missernte intepretiert. Wieder und wieder, aber falsch.

In unseren aufgeklärten Gesellschaften ist statt Gewitter zum Beispiel die Impfung so ein Standard der Vorhersage. Die Durchimpfung. Umso höher, desto besser. Wenn es hochwissenschaftliche Untersuchungen gibt, die keinerlei Zusammenhang zwischen Impfquote und Neuinfektionen sehen, werden die ignoriert oder kritisiert. Die Auslastung der Intensivstationen ist ein anderes Beispiel.

Voodoo-Puppe, dreifach gepikst.

Die kommt immer wieder an ihre Kapazitätsgrenze, Triage drohe, Notstand, Kollaps. Gerade aktuell steht das wieder bevor. Alle Zahlen sprachen und sprechen immer dagegen, auch die aktuellen. Macht nichts, einfach ignorieren. Schliesslich die Anzahl Impfungen. Einmal ist keinmal, zweimal ist besser, aber dann ist auch gut. Okay, für Ü-65 könnte dreimal noch besser sein. Oder gleich für alle. Und wenn wir schon dabei sind, Kinder unter 12 sind ja flächendeckend ungeimpft. Dürfen noch gar nicht geimpft werden, werden aber aus der Gesamtzahl der Ungeimpften nicht herausgerechnet.

Zwei Jahre Kakophonie ohne Lerneffekt

Das sind nur drei ausgewählte Beispiel aus der seit fast zwei Jahren anhaltenden Kakophonie von Fehlmeinungen, Falschprognosen und einer partiellen Wahrnehmung der Realität. Jeder kann sich irrern, auch mehrfach. Das passiert sogar Fachleuten, aber vor allem Laien, die auf einem Gebiet unterwegs sind, von dem sie keine Ahnung haben.

Irren ist menschlich. Fragwürdig wird das, wenn die gleichen Kreischen, obwohl sie sich wieder und wieder geirrt haben, geschützt durch die völlige Verantwortungslosigkeit, da sie keinerlei Konsequenzen ihrer Ratschläge befürchten müssen, im gleichen Brustton der tiefsten Rechthaberei immer neue Ratschläge geben.

Immer im Ton der Dringlichkeit, mit der Lieblingseinleitung: «Jetzt muss dringend», was auch immer. Denn wenn nicht, dann droht immer Fürchterliches, wäre es «völlig verantwortungslos», diesem wohlfeilen Ratschlag nicht zu folgen.

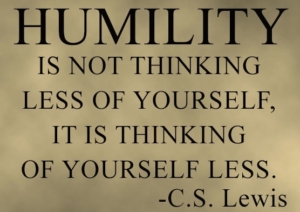

Schon mal was von Demut gehört?

Wie wäre es stattdessen mal mit etwas Demut? Mit der Einsicht in die eigene Unvollkommenheit? Wie wäre es mit einem schmerzlichen Rückblick auf alle abgesonderten Fehlmeinungen? Auf all die Prognosen, die nicht eingetroffen sind?

Oder ganz einfach: weniger Gekreische, dafür mehr Einsicht in die vornehmste Eigenschaft des Journalismus: Denkanregungen zu geben, vorläufige Erklärungsmodelle anzubieten, Widersprüchliches darzustellen, Für und Wider abzuhandeln, die Welt bunt zu lassen und nicht schwarzweiss zu malen.

Aber dazu bräuchte es neben Demut eine weitere Fähigkeit, die fast allen Journalisten abgeht: sich selbst in Frage stellen können. Überhaupt Fragen interessanter als Antworten zu finden. Einfach mal wagen: «Ich weiss doch auch nicht, aber ich versuch’s.» Wär’ doch was, bevor der Elendsjournalismus mangels Relevanz im Orkus verschwindet.