Früher Abschluss, weniger Inhalt. Merkt man was?

«Auf einen Teil der Aktualität verzichten, Produktion früher abschliessen und den Umfang leicht reduzieren.» Das bedauert der NZZaS-Chefredaktor Jonas Projer ausserordentlich.

Der immer noch nicht bewältige Cyberangriff macht der alten Tante weiterhin zu schaffen. Und das gerade an Ostern, wo sich die Redaktionen sowieso mühsam von Thema zu Thema hangeln und bei jedem Fundstück lauter gackern als die Henne beim Eierlegen. Oder der Hase beim Eierverstecken, oder so.

Wagen wir wieder einen Blick aufs Cover, womit will die NZZaS den Leser erfreuen?

Vergiftete Trüffelsuchhunde im Piemont (gut, das ist das «Magazin», das ist sowieso ausser Kontrolle und Konkurrenz), die Psychologin sagt etwas zur Arbeitskultur, dann ein Anriss auf die (Verlags-)Beilage Bildung (ein Inserateschmiermittel).

Dann ein Titel mit dem sich, mutig, die NZZaS beim Schweizer Hauptexporteur (mit Abstand) nicht gerade beliebt macht. Ein netter Hinweis darauf, dass nicht nur im «Kosmos», sondern in der Kultur ganz allgemein Millionen verlocht werden, insbesondere während Corona.

Die brennende Riesenrose soll, welche merkwürdige Wahl an Ostern, dafür Werbung machen, Artikel über Paartherapien zu lesen. Vielleicht sollte der verantwortliche Blattmacher auch mal …

Seite zwei ist dann nicht gerade ein Beweis dafür, dass der geschrumpfte Platz sinnvoll genutzt wurde. Ein suspendierter Geistlicher, der gleichgeschlechtliche Paare segnete – in Italien. Ein Riesenfoto und minimaler Text über Trump. Der wurde doch, breaking news, angeklagt.

Dann ein Abgesang auf den verglühenden Politstar Robert Habeck. Fast boulevardesk, die NZZaS. Zuerst einen hochschreiben, um ihn dann besser niedermachen zu können.

Dann ein Artikel, wie er auch problemlos im Ersten Weltkrieg hätte erscheinen können. Abgründig:

Das hätte Ernst Jünger nicht besser dichten können: «Ukrainische Kriegsversehrte kommen als Helden in das Prothesenzentrum in Kiew und werden erst einmal zu dem gemacht, was sie sind: Patienten. Sie wollen aber nur eins, zurück an die Front.»

Den Patienten wurden meistens Beine oder Arme weggeschossen oder -gesprengt. Beim Kriegshetzer-Autor muss man sich eher ums Hirn Sorgen machen.

Was macht eine Redaktion, wenn sie schon ziemlich auf dem Zahnfleisch läuft? Richtig, einen Artikel über das E-Voting. Den muss man nicht mal neu schreiben …

Wirklich lustig in seiner gelungenen Mischung aus Einblicken ins eigene (hoffentlich nicht erdichtete) Beziehungsleben und allgemeinen Schlussfolgerungen ist dann der Hauptkommentar von Chefredaktor Projer. Der erwähnt allerdings die beiden wohl wichtigsten Schmiermittel in einer Ehe nur indirekt: Humor und Selbstironie.

Dann kolumnieren allerdings Aline Wanner und Patrick Imhasly. Also hatte man doch zu viel freien Platz. Aber dann, auf Seite 15, aber immerhin, wird ein Thema aufgenommen, das an diesem Wochenende eine gewisse Bedeutung hatte: «An Ostern ist Wirklichkeit geworden, was niemand für möglich hielt». Ja was denn, dass eine katholische Priesterin diesen Kommentar schreibt? Nicht ganz, es ist eine reformierte Pfarrerin …

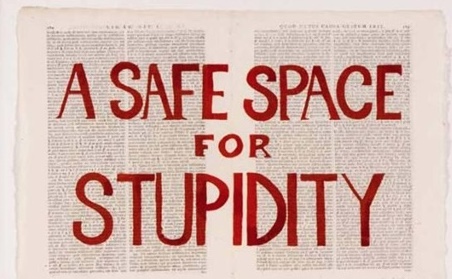

Dann kommt der eindeutige Tiefpunkt der Ausgabe. Dennis Frasch behauptet, viele Menschen seien «Im Banne des Gauklers». Er fragt sich und den Leser: «Warum glauben Menschen, was nachweislich falsch ist? Ein Abend mit Ganser und seinem Publikum.» Wer den Artikel liest, findet spontan eine erste Antwort: weil es solche Artikel gibt.

Er ist vier Spalten lang. Fast zwei davon verbraucht Frasch, um ausgewählte Exemplare des Publikums zu beschreiben. Dann will er ganze zwei Tricks der «Ganserichen Rhetorik» entlarven. Mässig überzeugend. Fraschs Tricks sind hingegen offensichtlich. Ausgewählte Beobachtungen und Behauptungen «Eine weisse Taube flimmert über die Leinwand. Bald sind es Verschwörungstheorien.» Bis dann aber mal eine kommt, sind wir bereits auf der letzten Spalte angelangt.

Der «Höhepunkt des Abends» sei «der angebliche Putsch 2014 in Kiew, der mit der Flucht des ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch endete. Ganser sagt, das Ganze sei eine von amerikanischen Geheimdiensten gesteuerte Verschwörung gewesen.»

Obwohl das nicht nur Ganser sagt, sondern auch eine ganze Reihe ernstzunehmender Wissenschaftler, zitiert Frasch eine Nada Boskovska, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Zürich. Die ist zwar ausgewiesene Spezialistin für Makedonien oder «Die russische Frau im 17. Jahrhundert», aber als Ukraine-Kennerin ist sie noch nicht sonderlich aufgefallen. Auf jeden Fall sagt sie hier wunschgemäss, es sei «kein ausländischer Putsch» gewesen.

Womit dann Ganser wohl als Verschwörungstheoretiker entlarvt und bis auf die Knochen blamiert wäre. Nein, das ist eher der Autor – und das Blatt, das so eine erbärmliche und weitgehend argumentenfreie Hinrichtung publiziert. Denn selbstverständlich kann man Gansers Ansichten kritisieren. Aber können sollte man das halt schon. Dass Frasch als freier Journalist häufig für das Qualitätsmedium «watson» arbeitet, muss nicht unbedingt gegen ihn sprechen. Aber auch nicht für ihn.

Schon alleine wegen des Autors muss der Artikel «Der Warner, der abgestraft wurde», gelobt werden. Denn Felix E. Müller hat hier schon einige Male Dresche bezogen. Nun aber hat er offenbar den ehemaligen VR der Credit Suisse Jean-Daniel Gerber dazu gebracht, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Beziehungsweise Müller seine Abschiedsrede zugänglich zu machen, die Gerber 2015 beim «Chairman’s Dinner» hielt. In Anwesenheit von Urs Rohner und der GL sowie dem VR kanzelte er die Entschädigungspolitik ab und nannte viele Faktoren, die schliesslich zum Untergang der CS führten. Dafür sei er dann nachträglich von Rohner per Mail gerüffelt worden.

Einen hübschen Knaller hat dann der Bund «Kultur» zu bieten. «Was ist mit den 80 Millionen passiert?» So viel schüttete der Bund während Corona-Zeiten für sogenannte «Transformationsprojekte» aus, zusätzlich zu Ausfallentschädigungen. Knackeboul, (30’000 Franken), die Fondation Beyeler (95’800) und natürlich der «Kosmos»-Bruchpilot Samir (173’142) bekamen Steuergelder für «Transformationsprojekte».

455 Millionen zahlte der Bund, um Kulturbetriebe während der Pandemie am Leben zu erhalten. Darüber hinaus gab es bis vor Kurzem (allerdings wohl nicht bis «Oktober 2023» wie die NZZaS schreibt) 80 Millionen obendrauf. Allerdings: von den entsprechenden «Transformationsprojekten» ist keine Spur sichtbar. Was machte Knackeboul mit seinen 30’000 Franken? Auf wiederholte Anfragen antworte sein Management: «keine zeitlichen Kapazitäten für ein Interview».

Da bleibt der NZZaS nur spitze Ironie: «Womöglich befindet er sich gerade in einer intensiven Phase der Transformation.» Allerdings fände er Zeit, bis zu fünfmal am Tag zu twittern. Ach, und Samirs Produktionsfirma antwortet erst gar nicht auf die Anfrage. Ach, und der gescheiterte «Kosmos», bei dem Samir regelmässig für leere Kinosäle und jede Menge interne Querelen sorgte, kriegte auch noch 300’000 Franken. Wohl dafür, sich in den Bankrott zu transformieren.

Allerdings: Ende Oktober müssen Schlussabrechnungen eingereicht und von einer externen Treuhandfirma überprüft werden. «Spätestens dann könnte der eine oder andere Betrieb ziemlich ins Schwitzen kommen«, vermutet die NZZaS. Wetten, dass allen genügend Geschwurbel und Geschleime einfallen wird?

Man würde sich fast versöhnt von der NZZaS verabschieden, wenn auf Seite 53 nicht die 6. Folge einer Fortsetzungsgeschichte von Jan Weiler erschienen wäre. Ein Kulturchef, der das zu verantworten hat, müsste fristlos einer anderen Tätigkeit zugeführt werden. Welcher? Schwer zu sagen, denn was kann Teuwsen eigentlich?