Es soll Menschen geben, die ihre Weltsicht von diesem Organ beziehen.

Sie sind entweder zu beneiden oder zu bedauern. Solange «watson» pseudolustige Listicals macht («Diese 26 Tattoos lassen sich nicht mal mehr in der Badi verstecken» – wobei: wieso sollte das jemand wollen), ist ja noch alles in Ordnung. Brachialkomik für Minderbemittelte.

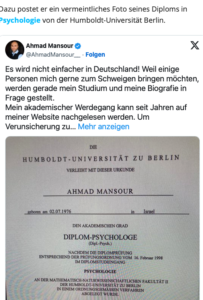

Bedenklicher wird es, wenn «watson» die grosse Politik erklären will:

Was ist denn «bekannt»?

«Die Entlassung Resnikows erfolgt im Zuge einer Reihe von Korruptionsskandalen, in die das ukrainische Verteidigungsministerium verwickelt ist. Obwohl Resnikow selbst in keinen dieser Skandale verwickelt ist, wird er dennoch mit diesen in Verbindung gebracht.»

Natürlich ist auch Resnikow selbst in Korruption verwickelt (Stichwort Winteruniformen). Dabei hat «watson» doch die vereinten Kräfte von «lak/sda/dpa» angespannt, um diesen Unsinn zu texten: «Die Ausmerzung der Korruption in der gesamten ukrainischen Regierung ist für Selenskyj von entscheidender Bedeutung.»

Das kann so nicht stimmen, denn dann müsste der Präsident und Villenbesitzer bei sich selbst anfangen …

Im Anschluss an diesen Ausrutscher in die Weltpolitik kehrt «watson» wieder zu seinem Niveau zurück:

ZACKBUM ist einverstanden: wer sich für das ukrainische Verteidigungsministerium interessiert, interessiert sich auch für den chilenischen Nati-Goalie oder für 23 skurrile Bilder aus China, keine Frage.

Von der Klimafront ist nur Durchwachsenes zu vermelden:

Das ist grosse Breaking News. Die Ukraine hat fast gewonnen. Der Hürdenläufer hat fast gesiegt. «watson» ist fast ein Newsmedium. Die Meldung ist fast bescheuert. Nein, ganz.

Aber Achtung, auch vor dem Erhabenen und Musikalischen schreckt «watson» nicht zurück. Was, gibt es neues von Rammstein? Aber nein, Redaktor Peter Blunschi legt die Latte echt hoch:

Da soll noch einer sagen, «watson» sei eine Bande von Kulturbanausen: «Gerade erst habe ich wieder einmal die Festspiele in Bayreuth besucht und kam voll auf meine Kosten.» Wunderbar, obwohl: «Der «Holländer», inszeniert vom Russen (!) Dmitri Tcherniakov, gilt als vergleichsweise unproblematisch, aber er illustriert einen Teil des Problems. Richard Wagner bediente sich für seine Opern oder Musikdramen (er schrieb als einer von wenigen Komponisten die Texte selber) vorwiegend bei Stoffen aus dem germanisch-nordischen Kulturkreis.»

Das wird die Holländer freuen, dass sie neuerdings zum «germanisch-nordischen Kulturkreis» gehören, ebenso wie die Sage vom holländischen Kapitän, der verflucht ist, die Weltmeere ewig zu durchpflügen.

Nun war Wagner aber, auf diese Erkenntnis ist man schon vor Blunschi gekommen, Antisemit. «In seinem Pamphlet «Das Judentum in der Musik» behauptete er, Juden könnten keine eigenständige Kunst schaffen. Und er raunte über ihren «Untergang». Kein Wunder, sehen manche eine direkte Linie von Wagner bis Auschwitz. Kein Wunder, können Wagners Werke in Israel kaum gespielt werden.»

So weit, so banal. Und Adorno sagte, nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, und Louis-Ferdinand Céline war ebenfalls Antisemit und Nazi-Kollaborateur, schrieb aber mit «Reise ans Ende der Nacht» und dem ikonisch geworden Buchtitel «Kanonenfutter» («Casse-pipe») zwei Antikriegsromane von seltener Eindringlichkeit.

Es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, deren künstlerisches Werk überragend ist, die aber menschlich oder politisch versagten. In Zeiten von Gesinnungsöffentlichkeit wird es natürlich wieder einmal problematisiert, ob man der künstlerischen Leistung Bewunderung zollen darf oder den Künstler verurteilen muss. Dabei ist es doch ganz einfach: ein politisch korrekter, dem Guten, Schönen, Menschlichen, Humanen, der Solidarität zuschreibender Künstler wie Lukas Bärfuss (Kim de l’Horizon kann man ja nicht mal so bezeichnen) ist deswegen trotzdem langweilig, künstlerisch niveaulos, vermurkst mit guten Absichten, aber mangelhaften Fähigkeiten die deutsche Sprache. Um dennoch bejubelt zu werden.

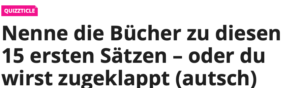

Schliesslich, damit wollen wir die Quälerei des ZACKBUM-Lesers beenden, hat aber auch «watson» einen Bildungsauftrag. Nicht nur, dass sich das Online-Magazin für intellektuelle Kreise an Wagner abmüht. Es macht auch den hier:

Genau, ein «Quizzticle» ist die Steigerung eines «Listicles», schenkelklopf.

Das hier fängt schon recht ungebildet an:

««Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.» Das ist erstens in Form eines Wandtattoos ein sicheres Indiz dafür, dass die soeben betretene Wohnung schnellstmöglich zu verlassen ist. Zweitens – und das ist in diesem Fall wichtiger – ist es kein Buchanfang, sondern versteckt sich mitten in einem Gedicht des ewigen Selbstsuchers Hermann Hesse.»

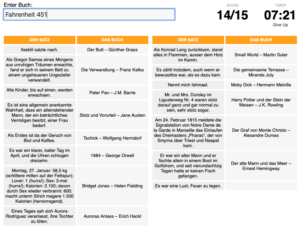

Aber zum «Quizzticle», interaktiv, dynamisch, copy/paste und unsinnig.

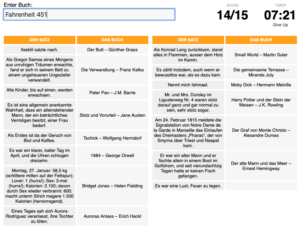

Die Lösungen sind teilweise banal (Orwell, Kafka, Melville, Grass), teilweise mehr als abgelegen (Miranda July, Erich Hackl, Wolfgang Hermsdorf), und am Schluss wurde noch eine unüberwindbare Schikane eingebaut. Es wird jeweils nach dem Buchtitel gefragt, aber bei «Fahrenheit 451» wird nur als richtige Antwort akzeptiert, wenn man auch den Autor Ray Bradbury nennt.

Das kommt halt davon, wenn man per copy/paste sich hier bedient, sozusagen Bildungsersatz aus dem Internet. Dort kann sich der Gewinnertyp natürlich auch die Antworten googlen, denn fünf der hier erwähnten Buchanfänge muss man wirklich nicht kennen. Aber netter Versuch.