Es war mal der wichtigste Wirtschaftsprozess der Schweiz.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Aus jedem «kein Kommentar» bastelte man einen Artikel. Die Anzahl der geöffneten Hemdknöpfe von Pierin Vincenz war tiefschürfende Betrachtungen des Konzernjournalisten Philipp Loser wert.

Nun fand die Fortsetzung des Prozesses gegen den gefallenen Bankstar und einige Mitangeklagte statt. Wieder im Bezirksgericht; das grosse Theater ist vorbei, deshalb braucht es auch nicht mehr den Theatersaal im Volkshaus Zürich.

Ein knappes Dutzend Journalisten verfolgten diesmal den Prozesstag. Da Tamedia die Berichterstattung aus eigenen Kräften und ohne Hilfe aus München stemmen muss, machte man einen «Ticker». Früher einmal waren das die Notizen, die sich ein Journalist während der Verhandlung machte. Anschliessend, denn wofür verlangt man Geld, machte er dann einen durchkomponierten Artikel draus. Also Einleitung, Gewichtung, Abfolge, vielleicht sogar noch eine Schlusspointe.

Das war früher; heute ist: das Geticker wird einfach ins Netz gestellt. Das ist so, wie wenn der Metzger die Schweinehälfte auf die Theke legen würde und sagte: schneidet Euch doch davon ab, was Ihr wollt; ich wieg’s dann noch und kassiere.

Wenn der Metzger tickern würde.

Immerhin macht selbst der «Blick» eine Kurzstory draus, und die NZZ wirft gleich mehrere Kräfte in die Prozessschlacht, das ist man einem gewissen Niveau schuldig. Die akkurate NZZ-Berichterstattung liefert einen weiteren Beweis dafür, dass die Betrugs- und Vorteilsnahmethese der Staatsanwaltschaft auf sehr wackeligen Beinen steht. Nicht nur, dass es allgemein sehr schwierig ist, den dafür nötigen Vorsatz, also die beweisbare Absicht, zu belegen.

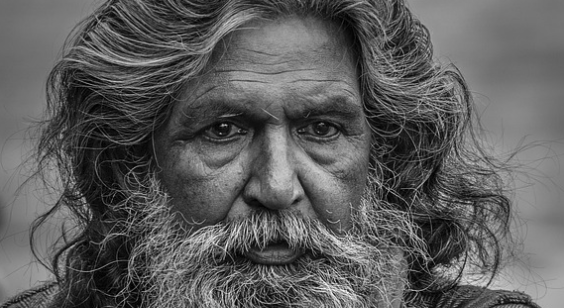

Erinnert sich noch jemand an Details?

Insbesondere bei der Beteiligung an Investnet, bei der zwei Mitangeklagten Beihilfe zum Betrug und Bestechung vorgeworfen wird, zerlegte deren Verteidiger das wackelige Konstrukt der Staatsanwaltschaft. Überschattet wird dieser Teil der Anklage durch eine menschliche Tragödie. Einer der beiden hier Angeklagten ist inzwischen dement geworden und kann weder aussagen, noch an der Verhandlung teilnehmen.

Der Hauptangeklagte Vincenz glänzte durch Abwesenheit. Auch hier ein eher erstaunlicher Vorgang. Da das Gericht am Anfang viel zu wenig Verhandlungstage vorgesehen hatte, wurden zusätzliche in aller Eile dazugeklebt. Nun ist es dem Hauptverteidiger aber nicht möglich, diese Termine wahrzunehmen. Worauf das Gericht gleich das ganze Team samt Angeklagten dispensierte. Als wolle es schon möglichst viele Anhaltspunkte für eine mögliche Revision anbieten.

Umso länger der Prozess dauert, desto deutlicher wird, dass eine 368 Seiten umfassende Anklageschrift kein Ausdruck geballter staatsanwaltlicher Durchdringung eines hochkomplizierten, aber kriminellen Verhaltens der Angeklagten ist. Sondern Ausdruck eines überforderten Staatsanwalts, der jahrelang dem selbstverschuldeten Problem nachrannte, durch eine drakonische U-Haft Tatsachen geschaffen zu haben, die eine milde Anklage gar nicht zuliessen.

Ein Staatsanwalt bei der Arbeit.

Es kommt sowieso selten in einer Strafuntersuchung vor, dass ein Staatsanwalt mittendrin kehrtum marsch macht. Als er bemerkte, dass die ungetreue Geschäftsführung – mangels beweisbarem Vorsatz und beweisbarer Schädigung des Arbeitgebers – nicht haltbar war, schwenkte er auf Spesenbetrug um und zwirbelte den dann zu schwerem Betrug um, damit er auf wiederum drakonische 6 Jahre Gefängnis plädieren konnte.

Ein endgültiges Urteil ist erst in Jahren zu erwarten

Wann das Urteil verkündet wird, ist weiterhin unklar; sicherlich nicht schon am letzten vorgesehenen Prozesstag Ende März. Man kann allerdings davon ausgehen, dass weite Teile der Urteilsbegründung bereits geschrieben sind. Man kann auch davon ausgehen, dass das Gericht, wenn überhaupt, nur bedingte Strafen aussprechen wird.

Man kann sicher sein, dass das Urteil – wie auch immer es ausfällt – von mindestens einer Seite weitergezogen wird. Worauf das Ganze dann in ein paar Jahren vom Bundesgericht abschliessend beurteilt wird. Was dann noch eine SDA-Kurzmeldung ergeben wird.

Unabhängig davon, ob hier Gesetzesverstösse begangen wurden. Unabhängig davon, was man von Ausflügen ins Rotlichtmilieu auf Geschäftsspesen halten mag. Unabhängig davon, wie man moralisch das geschäftliche Verhalten der beiden Hauptangeklagten beurteilen mag: selbst ein Freispruch würde nicht wiedergutmachen, was hier angerichtet wurde.

Intimste Details aus dem Privatleben, Geschäftsgeheimnisse, strikt vertrauliche Untersuchungsakten, gar Banküberweisungen wurden öffentlich durch den Kakao gezogen. Der Ruf zweier Geschäftsleute unrettbar ruiniert. Die zudem nicht nur – einmalig in solchen Zusammenhängen – über hundert Tage in U-Haft schmorten, wobei auch eine schwere körperliche Behinderung eines der beiden keinerlei Gnade in Form einer Verschonung fand. Sondern die letzten vier Jahre damit verbringen durften, sich gegen diese Anschuldigungen zu wehren.

Es gilt die Unschuldsvermutung …

Gleichzeitig sind sie, auch so ein weitgehend unbekanntes Instrument zum Mürbemachen, weitgehend von ihren finanziellen Ressourcen abgeschnitten. Die sind nämlich, falls es zu Regressforderungen kommen sollte, präventiv arretiert. Ja, genau wie im Fall Russlands. Nur sind weder der Hauptangeklagte noch sein Kompagnon kleine Putins.

Ihre Verteidigung konnten die beiden nur dank entsprechender Versicherungen und höchstwahrscheinlich auch durch Schuldenaufnahme finanzieren. Was selbstverständlich die Reichweite, vor allem das Erstellen von Gegengutachten, deutlich begrenzte.

Die Angeklagten im Schaufenster der Medien.

Das muss man so verstehen, wie wenn ein Ringkämpfer antreten muss – mit einer Hand auf den Rücken gebunden. Während die Staatsanwaltschaft über alle Zeit der Welt und über alle finanziellen Mittel verfügt. Nur begrenzt durch Verjährungsfristen, die durch die sich jahrelang hinschleppende Untersuchung teilweise demnächst eintreten.

Was vielleicht dem Staatsanwalt in seinem letzten grossen Prozess (den er wohl wie alle vorher verlieren wird) durchaus zu pass kommt. Dann kann er nämlich behaupten, dass es sicherlich zu einer Verurteilung gekommen wäre – hätte das die Verjährung nicht verhindert.

Wo bleiben Augenmass und Verhältnismässigkeit?

Das Führen des schärfsten Schwerts, über das ein Rechtsstaat verfügt, braucht Augenmass und Verhältnismässigkeit. Ein Staatsanwalt ist mit Machtmitteln wie kein Zweiter ausgestattet. Er kann auf Verdacht drakonische Massnahmen ergreifen. Freiheitsentzug, Mittelentzug, Beschlagnahmungen, Einvernahmen unter Eid. Es ist ihm weitgehend freigestellt, wie schnell oder wie langsam er seine Untersuchung zur Anklageschrift reifen lässt.

Blick in den Maschinenraum einer modernen Redaktion.

Für ihn ist eine Niederlage vor Gericht zudem folgenlos. Er ist in keiner Form haftbar; allerhöchstens der von ihm vertretene Staat. Amtsmissbrauch, offenkundige Kunstfehler, Willkür, unverhältnismässiges Handeln, all solche Vorwürfe perlen an ihm ab. Der Staatsanwalt wird sich demnächst in die Pension verabschieden. Seine Rente ist völlig unabhängig davon, ob er jemals als Staatsanwalt Erfolg hatte – oder nicht. Und welche materiellen oder immateriellen Schäden er angerichtet hat.