Wir wussten es: nach dem Desaster ist vor dem Desaster bei den Dampfplauderern.

Wenn Journalisten überhaupt nichts mehr einfällt, berichten sie – über Journalismus. Das ist zwar für die meisten Leser ausserhalb des Kuchens so interessant wie ein Bericht über das Paarungsverhalten der Wüstenspringmaus.

Die ist dabei immerhin viel schneller fertig als die «Republik» mit Tamedia. Auf 11 «Kapitel» von geplanten 13 ist diese Mammutserie bereits angeschwollen. Wir sind hier bei dem Zentralorgan der Inkontinenz; im Schnitt 20’000 Anschläge pro Kapitel, daraus kann problemlos ein Wälzer entstehen.

Allerdings gibt es auch hier die üblichen Einschläge durch die, nun ja, etwas eigenwillige Art der Recherche. Nicht nur, dass diverse Republikaner das eine oder andere Hühnchen mit Tamedia zu rupfen haben. Nicht nur, dass die «Republik», wie bei der Affäre Globegarden, die Realität so hinbürstet, dass sie das gewünschte Bild abgibt.

Transparenz bei der «Republik»? Ach was.

Abhängigkeiten, Hintergründe, Stellungnahme von Angepinkelten? Ach was, das würde doch nur den Lesefluss stören, glaubt die «Republik» offensichtlich. Beispielhaft dafür steht Kapitel 8, «Die Wucht der Dampfwalze». Hier geht es um den sogenannten «Konzernjournalismus». Also um die Tatsache, dass auch Tamedia mit einer Mantelredaktion arbeitet, die für maximal 11 Blätter in der Deutschschweiz die überregionalen Themen liefert.

Der Artikel beginnt mit dem Aufwärmen einer Story Marke uralt. Carl Hirschmann, der wegen sexuellen Handlungen mit einer 15-Jährigen verurteilt wurde, störte sich an der publizistischen Aufmerksamkeit, die ihm damit zu Teil wurde. Da er als reicher Erbe über genügend Geld für einen der besten Anwälte und über genügend Musse verfügt, zwang er zuerst den «Blick» in die Knie. Der schätzte schlichtweg die möglichen weiteren Kosten und Aufwände als zu hoch ein und erledigte die Sache mit einer Entschuldigung.

Tamedia blieb störrisch und kämpfte die Sache durch. Auch hier siegte Hirschmann am Schluss, der Verlag löschte alle Artikel über ihn und entschuldigte sich, nebst Vergleich, über den Stillschweigen bewahrt wurde. Eigentlich wäre das lobenswert; wie auch die «Republik» immer bis zum Letzten kämpft, bevor sie knirschend eine Niederlage eingestehen muss (lustigerweise gegen den gleichen Anwalt, der Hirschmann vertrat), tun das auch andere Medien.

Statt über Hirschmann schimpft die «Republik» über Tamedia

Über die Person Hirschmann kann es wohl nur eine Meinung geben. Aber hier nimmt das die «Republik» zum Anlass, über erschreckenden Konzernjournalismus zu schimpfen. Und über Medienkampagnen, wobei eine 13-teilige Serie ausdrücklich keine ist. Nach Hirschmann leitet der Artikel dann auf die Westschweiz über, wo Tamedia sich gleicher Untaten schuldig gemacht habe. Zum Beispiel gegen den FDP-Staatsrat Pascal Broulis, den schwedischen Milliardär Frederic Paulsen und Eric Hoesli, ehemaliger publizistischer Direktor bei Tamedia.

Bevor wir auf die merkwürdige Darstellung dieser drei Fälle näher eingehen, zuerst ein Wort zu den noch merkwürdigeren Verbindungen im Halbdunkel. Der Autor dieser Folge heisst Serge Michel. Dazu sollte man wissen, dass er Mitbegründer und Chefredaktor von heidi.news ist, der Kooperationspartner der «Republik» in dieser Mammutserie. Beide Teile werfen je die Hälfte der Kosten auf.

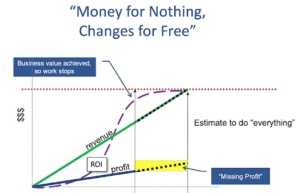

Michel war auch schon mal Co-Chefredaktor von «Le Temps». Das ist alles nichts Anrüchiges. Nur: Paulsen hat für heidi.news rund eine Viertelmillion gespendet. Lustigerweise schreibt die «Republik» in der Transparenzpackungsbeilage, «die Republik nimmt keine Grossspenden an». Das wäre uns aber neu. Ohne Grossspenden gäbe es die «Republik» gar nicht. Ah, that’s the trick: das sind keine Spenden, sondern Darlehen. Na dann.

Personelle und finanzielle Verflechtungen des Autors mit seinen Protagonisten

Nun hätten wir noch Eric Hoesli. Der ist als Projektleiter und zukünftiger VR-Präsident der neuen Besitzerschaft von «Le Temps» vorgesehen, die Ringier abgestossen hat. Dazu gehört die Stiftung Aventinus. Diese wiederum ist schon seit 2019 an heidi.news beteiligt und wird diese News-Plattform nun vollständig übernehmen.

Über diese Verflechtungen, Verwicklungen, Abhängigkeiten findet man in der «Republik» kein Wort. Stattdessen darf Michel ungeniert darüber schimpfen, wie übel Tamedia dem FDPler, dem Milliardär und Hoesli mitgespielt habe. Daran schuld sei in erster Linie deren Romandie-Korrespondent Philippe Reichen. Der hatte es unter anderem gewagt, die NZZ zu zitieren: «Insbesondere Hoeslis Nähe zum milliardenschweren Geschäftsmann Frederik Paulsen macht ihn unter Westschweizer Journalisten zur umstrittenen Person, und es wäre denkbar, dass seine Rolle bei ‹Le Temps› Abgänge zur Folge hätte.»

An die NZZ traut sich Michel aber nicht ran, dafür haut er Reichen in die Pfanne. Eine Stellungnahme von dem würde zwar den primitivsten journalistischen Anstandsregeln entsprechen, aber doch nicht bei der «Republik». Erst als Reichen mit ein paar spitzen Bemerkungen auf Twitter einen kleinen Shitstorm gegen das Organ der strikten Einhaltung aller Rechten und Pflichten der Journalisten auslöst, legt die «Republik» nach.

Wenn die «Republik» transparent werden will

Sie wird plötzlich «transparent», also ein klein wenig, denn sie habe «zu wenig gewichtet, dass der Journalist auch privat beklagt wird». Man entschuldige sich für diesen Fehler, dank Internet ist nun eine knappe Stellungnahme von Reichen drin. Woraus man im Umkehrschluss folgern kann: Wäre er nicht von FDP-Mann Broulis, der von Anfang an ausführlich zu Wort kam, zivilrechtlich eingeklagt worden, hätte es die «Republik» nicht für nötig gefunden, Reichen anzuhören.

Wir versuchen, das neuste Schlamassal, das Desaster, die Katastrophe zusammenzufassen. Die «Republik» (ohne Grossspender) kooperiert mit «heidi.news» (mit Grossspender). Deren Mitgegründer und Chefredaktor darf über den Konzernjournalismus von Tamedia herziehen. Ohne offenzulegen, dass die von ihm angeführten Opfer mit ihm finanziell oder geschäftlich verbandelt sind. Der eine hat massig Geld gespendet, der andere wird VR-Präsident einer Holding, die heidi.news übernehmen wird.

Mitgliedern des «Konzernjournalismus» von Tamedia wird hingegen kein Platz für eine Stellungnahme eingeräumt, all diese üblen Verwicklungen werden nur ansatzweise und auf Druck transparent gemacht. Erst nach einem Shitsorm bekommt der Tamedia-Korrespondent Gelegenheit, einen knappen Zweizeiler abzusondern.

Transparenz ist notwenig – bei allen anderen

Transparenz, das fordert die «Republik» immer ein. Bei anderen. Schon bei ihrem ersten Whistleblower blendete die Plattform alle negativen Eigenschaften von ihm, seine Betreibungen, die Meinung seiner eigenen Geschwister über ihn, vollständig aus. Das hätte sich nicht mit dem Bild des mutigen Helden vertragen, der den Bündner Baukartellsumpf trockenlegen will.

Auch die Anschuldigungen gegen die ETH erfolgten überwiegend von anonymen Denunzianten – und mussten grösstenteils mit Gegendarstellungen und Richtigstellungen ergänzt werden. Das Desaster der Verleumdungskampagne gegen Globegarden haben wir gerade beschrieben.

Und nun auch noch der nächste Streich. Die Idee, über Macht und Geld der Besitzerfamilie des TX-Imperiums zu schreiben, ist grossartig. Wer würde sich das schon, ausser ZACKBUM.ch, sonst trauen. Aber wir würden sorgfältig darauf achten, dass uns nicht verborgene Vernetzungen und Verwicklungen des Autors aufs Brot geschmiert werden könnten.

Es ist und bleibt ein republikanisches Trauerspiel

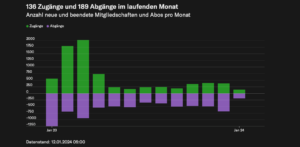

Wir geben zudem immer und allen Gelegenheit zur Stellungnahme. Denn beides macht den Unterschied. Zwischen glaubwürdigem, korrektem, durchaus auch angriffigem Journalismus nach den Regeln der Zunft – oder unprofessionellem Schmierenjournalismus, der damit wiederholt Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt. Es verwundert immer mehr, wieso ein paar Versprengte noch bereit sind, das mit 240 Franken pro Jahr zu unterstützen.