Ich muss mich nicht verkaufen, meint die «SonntagsZeitung».

Früher, ja früher war es so, dass die Sonntagszeitungen wussten, dass sie am besten mit einem Knaller aufwarten, damit sie auch am Sonntag gekauft werden. Aber das hat – wohl auch mangels Vermögen – inzwischen schwer nachgelassen und ist durch eine gewisse Wurstigkeit ersetzt worden.

Fragt heute der Chefredaktor am Samstagabend «und, was ist unsere Titelstory, der Aufmacher, der Lockstoff, was wird am Montag zitiert», dann herrscht allgemeines Nasebohren und Wegblicken. Nur so ist zu erklären, dass über einem merkwürdig kolorierten Riesenfoto von Marco Odermatt die kryptische Schlagzeile prangt: «Ich muss kein Star sein». Wer muss das schon, nicht wahr.

Immerhin eine kleine Sternstunde ist der Titel «Fertig luftig» über das angebliche Ende der Cabrios.

Arthur Rutishauser reitet dann sein Steckenpferd zuschanden; er erzählt und erzählt die Geschichte des traurigen Endes der Credit Suisse.

Dann ein Artikel, der mal wieder zeigt, dass Journalisten Storys über Journalisten oder über Medienmanager einen viel höheren Stellenwert zumessen als der Durchschnittsleser. Den interessiert es nämlich einen feuchten Kehrricht, dass Ringier-CEO Marc Walder aus Rache den ehemaligen Sonderermittler Peter Marti anzeigte – und damit abblitzte. Denn Marti hatte als Beifang aufgedeckt, dass es faktisch eine Standleitung zwischen Bundesrat Alain Berset und dem Ringier-Boss gab, der ziemlich hysterisch auf die Pandemie reagierte.

Eine gewisse Originalität kann man dann dem Interview mit Reto Dürrenberger nicht absprechen. Der betreibt die Vermittlungsfirma «Rent a Rentner»; angefangen beim Namen eine clevere Idee.

Dann aber wieder ein Artikel, auf den weder die Welt, noch die Schweiz gewartet hat:

Sagen wir so: auch der ehemalige Sportredaktor Thomas Hahn, inzwischen Tokio-Korrespondent der «Süddeutschen Zeitung», muss auch seine Existenz rechtfertigen. Aber auf Kosten des SoZ-Lesers? Oder auf Kosten der Geishas, die hier seitenfüllend fotografiert wurden?

Apropos; woran erkennt man, wenn die Fotoredaktion einen Politiker ganz sicher nicht mag? Daran:

Hier sieht Donald Trump so aus, als hätte ihm gerade jemand den Schnuller gezogen. Dabei gibt er sich doch immer so Mühe, konsequent energisch, strahlend oder dämonisch-bestimmt auszusehen.

Die neue und wirklich originelle Rubrik «Schnappschuss» ist bereits nach wenigen Folgen am Ende angelangt, beziehungsweise sie ist im Füdli:

«Der Wonderbra für den Po». Dafür müsste der Leser erst mal wissen, was ein Wonderbra war oder ist. Und sich für einen «Hinterteil-Verstärker» interessieren. Aber vielleicht ist das auch ein subversiver Scherz zum Niveau der ganzen Seite. Denn drunter keift Jacquelin Badran «Mitte rechts wird immer unanständiger», was ein etwas kühner Titel von jemandem ist, der häufig unanständig ist. Und links vom Hintern fragt sich Markus Somm, ob «Maillard der neue Blocher» sei. Da hat der Blocher-Biograph überraschenderweise so seine Zweifel, die er zum Schluss mit einem seiner missglückten Sprachbilder versemmelt: «Zumal Blocher, der alte Tyrannosaurus Rex, immer noch da ist.» Das unterscheidet ihn tatsächlich vom Schicksal dieses Dinosauriers.

Ist das neu? Ist das aktuell? Ist das mutig, auf ein totes Pferd einzudreschen? Weiss jemand wirklich noch nicht, wer am Untergang der CS schuld ist? Und weiss man nicht, dass niemand niemals zur Rechenschaft gezogen werden wird?

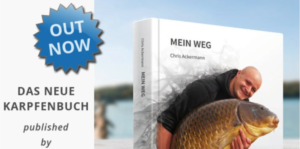

Etwas peinlich ist es dann, dass Rutishauser Joe «Victory Zeichen» Ackermann die Bühne für ungehemmte Selbstdarstellung freiräumt. Der Abgang Ackermanns sei «der Anfang vom Ende» der CS gewesen, titelt der Chefredaktor der SoZ kühn. Dabei war Ackermanns Wechsel zur Deutschen Bank der Anfang des Niedergangs dieser deutschen Institution. Von weiteren dunklen Flecken auf der Weste des vielfach gescheiterten Ackermann ganz zu schweigen. «Mein Weg» nennt der seine Autobiographie. Blöd nur:

«Seit mehr als 20 Jahren angelt Chris Ackermann gezielt auf Karpfen – besser gesagt: große Karpfen», heisst es in der Inhaltsbeschreibung. Man ist versucht zu sagen: diese Lektüre könnte sich lohnen. Und dann heisst der Autor auch noch Ackermann; ob das nicht vielleicht Krach mit dem anderen grossen Fisch geben könnte?

Vielleicht etwas interessanter als die überfotografierten Geishas, aber nun auch nicht gerade der Brüller in der Schweiz:

Aber immerhin, angeblich 12,5 Milliarden US-Dollar abgeräumt im sozialistischen Vietnam, nicht schlecht.

Und dann wieder der ewige Kalauer, wenn sonst ein weisses Blatt Papier gedroht hätte:

Oder ist die Stimmung schuld an den miesen Medien? Oder verbreiten solche immer wieder aufgewärmte Fragen miese Stimmung?

Es gibt doch so viele Trends auf der Welt, und gäbe es sie nicht, könnte man einen erfinden. Den Trend zum Zweithund. Zum dressierten Hamster. Zur Drittfrau. Zum farbigen T-Shirt. Zum alkoholfreien Rausch. Aber nein, die SoZ setzte auf einen Schnarchstil:

«Haben Sie wirklich die ideale Schranklösung»? Wer dabei Hilfe braucht, kann sich wohl auch die Schuhe nicht selbständig anziehen oder geradeauslaufen.

Oder ohne fremde Hilfe eine Auto-Seite basteln: «Dieser Artikel stammt aus der «Automobil-Revue»» und ist eine schlecht verkleidete Publi Reportage über den Opel Zafira Life Silvaplana. Genau wie der Artikel über das französische Städtchen Menton, der nicht nur «zum Teil unterstützt wurde vom Fremdenverkehrsamt Menton», sondern so aufdringlich werblich ist, dass es sogar den meisten Kommentarschreibern den Hut gelupft hat. Mütterchen: «Kennzeichnet solche Artikel bitte am Anfang klar als Werbung. Danke.»

Aber die gute Nachricht ist: hiermit endet der offizielle Teil der SoZ.