Somm und der Relaunch

Seine Relaunchs sind nicht lustig.

Es ist eine inzwischen zweieinhalbjährige Leidensgeschichte. Im März 2021 erschien der «Nebelspalter» online ganz anders und ganz neu. Markus Somm hatte 100 Investoren dazu überredet, auf seine unternehmerischen Fähigkeiten zu vertrauen und je 100’000 Franken zu investieren. Selbst legte er noch einiges mehr drauf.

Damit wurde der «Nebelspalter» gekauft, das älteste Schweizer Satiremagazin, gegründet 1875. Seit vielen Jahren ist es aus einem anständigen Wartezimmer nicht wegzudenken. Seit vielen Jahren ist es nicht so, dass seine Witze und Witzchen auf dem Niveau von «Titanic» spielen. Aber witzig wollte Somm gar nicht sein, er wollte eine klar liberale neue Plattform neben der «Weltwoche» aufbauen.

Dafür den Namen «Nebelspalter» zu kaufen, das Heft weiter im alten Geist erscheinen zu lassen, im Internet auf einen untauglichen Geschäftsführer zu bauen, der ein proprietäres CMS bastelte, das untauglicher war als jede Open-Source-Lösung (dafür aber entschieden teurer), werbefrei erscheinen, obwohl man um Werbekunden buhlte – das war wohl der brutalste Fehlstart der jüngeren Pressegeschichte.

Aber noch viel schlimmer: Es wurde mit grosser Kelle angerichtet; edle Redaktionsräume in Zürich, Mitarbeiter satt, teure Videoformate, dazu aber eine absolute Bezahlschranke. Kein Versucherli, kein Teaser, zahl – oder lass es. Damit verkrachte sich Somm dann noch mit einem kompetenten Internet-Macher, der diesen Wahnsinn nicht mittragen konnte.

Am schlimmsten aber: der dürftige Inhalt spielte sich weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Transparenz war Somms Sache nicht, eisern schwieg er sich über Abozahlen, Einnahmen, Ausgaben aus. Bis ZACKBUM enthüllte, dass die Online-Plattform erst schlappe 4000 zahlende Gäste zählte. Neuerdings sollen es 4500 sein, das sei alles soweit im Businessplan, behauptet Somm.

Dann das übliche Geruder, wenn einer seine Lernkurve am lebenden Objekt abbildet. Nach Fehlstart sparen. Das grosse Rausschmeissen, neues CMS, Geschäftsführer weg, die meisten Mitarbeiter eingespart (nicht selten auf eher ruppige Art), neuer Auftritt, Wiedererkennungswert zum Anfang null. Die Bezahlschranke wurde gesenkt, durchlöchert, nun buhlt der «Nebelspalter» wie alle anderen auch mit Sonderangeboten und Teasern um neue zahlende Leser.

Dann der nächste Knall: von heute auf morgen schmeisst Somm den verdienten und solidarischen Chefredaktor des Print-«Nebelspalter» raus. Nächste Kehrtwende: während Somm viele Monate erzählt hatte, dass es gar kein Problem sei, im Internet bürgerlich-politisch zu sein, im Print aber klassisch-altväterlich satirisch, sollen nun Internet und Print «zusammengeführt» werden.

Der nächste Flop, denn mitsamt dem Chefredaktor verliessen aus Protest einige Mitarbeiter den Nebi, obwohl Karikaturist in der Schweiz ein hartes Pflaster ist. Aber macht ja nix, dachte sich Somm, der offensichtlich über ein strahlendes Selbstbewusstsein verfügt und die unablässige Reihe von Fehleinschätzungen, Flops und herben Niederlagen auf der Einnahmefront einfach an sich abperlen lässt.

Wobei seine Financiers erstaunlicherweise weiterhin ruhig halten, obwohl absehbar ist, wann das Startkapital verbrannt sein wird und auch der Nebi das übliche Klagelied zum Abschied anstimmen wird: widriges Marktumfeld, gute Idee, aber schlechte Akzeptanz, leider nicht gelungen, Blabla. Nur eines wird sicher nicht gesagt werden: das ist die Geschichte eines angekündigten Todes, verantwortet von einem begabten Schreiber und unbegabten Unternehmer.

Nun also die Konvergenz online und Print. Die sieht zurzeit so aus: online passiert überhaupt nix, die neue Printausgabe kommt so daher:

Anstelle des geschassten Chefredaktors Ralph Weibel begrüsst den Leser eine «Leiterin Produktion» namens Marina Lutz. Anschliessend dann neu die üblichen verdächtigen: Stefan Millius, Dominik Feusi, Stefan Millius, Stefan Millius, auch mal «Aus dem Archiv, Nebelspalter 1942» (was beweist: damals waren die Nebi-Scherze auch nicht immer besser), Markus Somm (ebenfalls aus dem Archiv, ein rezyklierter Artikel), begleitet von «Aus dem Archiv, 1957», dann wieder, Überraschung, Stefan Millius, abgelöst von, nochmal Überraschung, Markus Somm, dann, mal was Neues, wieder Markus Somm, aber über eine Karikatur aus dem Archiv von 1941, schliesslich Alex Reichmuth, ebenfalls bekannt aus dem Nebi online, dann kommt natürlich Stefan Millius.

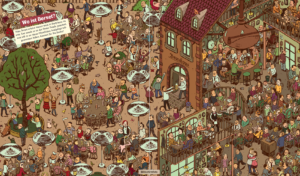

Dann aber ein Brüller, ein Wimmelbild:

Nach diesem Höhepunkt geht’s zurück ins Tal der Tränen und Verzweiflung:

Hier ist einiges bemerkenswert. Ein Zeichnungswettbewerb: schicken Sie uns Karikaturen von BR Rösti! Zu gewinnen gibt’s nix, aber es wird angedroht, sie im nächsten Nebi zu veröffentlichen. Aber damit der Scherze nicht genug: «Haben Sie ein besonders lustiges Foto oder Meme auf Ihrem Handy?» Auch einschicken, wird auch abgedruckt. Zu gewinnen gibt’s auch nix.

Ein besonderer Leckerbissen ist das Impressum. Die Redaktion besteht aus dem Herausgeber Markus Somm, der hier auch noch Chefredaktor und Verleger ist. Drei Hüte, um eben diese Marina Lutz (Leitung Produktion) herauszugeben, zu verlegen und ihr als Chefredaktor den Weg zu weisen. Denn ausser einer Assistentin ist das dann bereits die ganze Redaktion.

Leider ist das nicht zum Lachen, sondern eher zum Heulen. Wieso das Blatt «Nebelspalter» heisst und nicht «Millius schreibt», ein Geheimnis. Wieso diese 68 Seiten Fr. 11.80 wert sein sollen: ein Geheimnis. Wieso die Scherze aus dem Archiv nach alten Socken riechen: kein Geheimnis. Wieso die neuen auch? Grosses Geheimnis.

Schlimmer noch: das soll ein Relaunch sein? Ein Beispiel für: man kriegt nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen? Die älteste Regel im Journalismus lautet: am Anfang muss es rums machen, nachlassen kann man anschliessend. Aber hier? Seitenfüller, Lückenbüsser, Rezykliertes, Altbekanntes, aus Verzweiflung ergänzt mit willkürlich und nach keinen verständlichen Kriterien ausgewählten Restanzen aus dem Archiv.

Neustart, Ansage, Positionierung, Absicht, Ziele, Gefässe, Heftrhythmus? Es plätschert dahin, und dann ist mal fertig. Originelles Blattprinzip. Das ist nicht mal ein Blattschuss. Auch kein Plattschuss. Das ist ein Schuss in den Ofen. Dagegen ist selbst der Nebi online gehaltvoll, und das will doch etwas heissen.

Aber geradezu seherisch ist das «Schlusszitat», eine Abwandlung eines bekannten Spruchs von Albert Einstein: «Der Unterschied zwischen Dummheit und Genialität ist, Genialität hat ihre Grenzen.» Sehr, sehr wahr …