Selbst gebastelt

Der nächste Flop des Wetterfrosches.

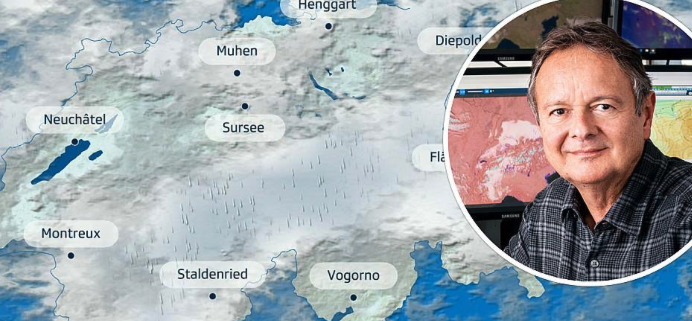

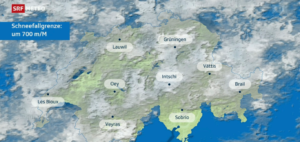

Weisse Wolken auf weisser Landkarte? Dazu weiss unterlegte Ortsbezeichnungen? Würde das ein Grafikstift in der Anfängerstunde basteln, bekäme er eins hinter die Löffel (also früher, heute wäre das natürlich übergriffig und skandalös) und den guten Ratschlag, sich einen anderen Beruf zu suchen.

Aber doch nicht bei SRF. Die liess ohne Not – was soll am aktuellen Auftritt von «Meteo» verbesserungswürdig sein – ein neues Erscheinungsbild basteln. Intern, allerdings, man hat’s ja beim Zwangsgebührensender, zusätzlich beraten von einer Bude, die ihren Namen vielleicht nicht mehr unbedingt in diesem Zusammenhang lesen möchte: Plasmadesign, grossmäulige Eigenwerbung: «Wir schaffen innovative Marken, entwickeln einzigartige Designkonzepte und liefern massgeschneiderte Produkte. Unser Design macht den Unterschied.»

Hier macht’s den Unterschied zwischen friedlichen und tobenden TV-Zuschauern. Auf allen möglichen Kanälen ergiesst sich beissender Spott, ätzende Kritik und bösartiger Humor über Wetterfrosch Thomas Bucheli und seine Mannen (und Frauen und everybody beyond): «Hübsch hässlich!!! Folgt dem allgemeinen Trend: angeblich modern aber total unbrauchbar.» – «Absolutes No-go dieses neue Design.» Und so weiter.

persoenlich.com zeigt die verunglückte Karte mitsamt dem Oberverantwortlichen Bucheli. Der war vor nicht allzu langer Zeit schon im Sperrfeuer, weil «Meteo» konsequent viel zu hohe Temperaturen angab. Daraus entwickelte sich, nicht zuletzt dank seiner unterirdischen Krisenkommunikation, ein hübscher Skandal, bis er sich am Schluss vor laufender Kamera entschuldigte.

Auch diesmal macht Bucheli das, was man als quasi beamteter Sesselfurzer halt so macht. Man beschönigt und redet klein, mit der Uralt-Formel: vielen gefalle das neue Erscheinungsbild, aber es gebe halt auch – wie bei allem Neuen – Kritik.

Dann wird’s aber richtig lustig, wenn er zu erklären versucht, wieso überhaupt die bewährten grünen durch unbrauchbare weisse Karten ersetzt wurden. Die grünen seien bei der Auflösung limitiert gewesen. Alle Wetter, dass sich das mit wenigen Handgriffen und ohne die geringste Veränderung in der Farbgebung hätte ändern lassen, das scheint Bucheli nicht zu wissen. Ebensowenig alle anderen Beteiligten am «Entwicklungsprozess», der von «Nutzergruppen» begleitet worden sei.

Und Zeichen und Wunder: trotz der Limitierung auf Grün geht’s dann doch wieder:

Grün ist wieder grün, Weiss bleibt weiss.

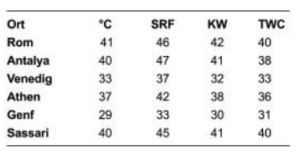

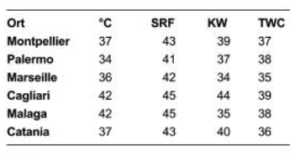

Damit niemand meint, es wäre nicht unglaublich gearbeitet worden – so sah’s vorher aus:

Kann man nur verschlimmbessern. Was genau passiert ist. Bleibt die Frage: und was hat der Spass (internes Designteam, unzählige Sitzungen, Beizug von «Nutzergruppen», Abgleich, Entscheidungsbäume, erste Skizzen, Ausarbeitungen, immer begleitet von Plasmadesign) wohl gekostet?

So könnte sich die konstituierende Sitzung in etwa abgespielt haben (Achtung, Satire):

Sitzungssaal im Leutschenbach. Kaffee, Mineral, O-Saft, Schöggeli, Knabberzeugs auf dem Konferenztisch.

Thomas Bucheli (räuspert sich): Ich begrüsse alle zum Start der Task Force Redesign Wetterkarte. Natürlich alle meine Mitarbeiter (zehn Stimmen murmeln Beifälliges), das Design-Team von SRF (zehn Stimmen murmeln Beifälliges) und unsere Gäste von Plasmadesign (vier Stimmen murmeln Beifälliges).

Wir haben Grosses vor, denn wie alle wissen, ist «Meteo» die beliebteste Sendung von SRF (zustimmendes Gemurmel, leises Schulterklopfen). Das wollen wir auch bleiben (einzelne Bravo-Rufe, lautes Schulterklopfen). Nun ist es Zeit für ein Redesign der Wetterkarten. Ja, Volontär Heiri hat eine Frage?

Volontär Heiri: Also ich bin ja erst seit letzter Woche dabei, aber ich frage mich dann schon: wieso eigentlich ein Redesigin? Die Karten sind doch tiptop.

Eisiges Schweigen. Bucheli starrt konsterniert auf seine Fingernägel.

Da ergreift der AD von Plasmadesign das Wort. Natürlich ganz in Schwarz gekleidet, Dreitagebart, Designerbrille mit dickem schwarzen Rand: Als Anfänger darf man natürlich alles fragen. Aber solche Sachen sollte man dann schon den Erwachsenen überlassen. Wir müssen hier nachschärfen, die Scheinwerfer neu einstellen. die ganze Anmutung modernisieren, neu konzeptualisieren, kontextualisieren, das Moodboard auffrischen, näher bei den Usern sein, sie dort abholen, wo sie sind, schneller, besser, dazu Multichannel, Social Media, um nur einige Stichworte zu nennen.

Bucheli, leicht erschöpft: Ich danke für diese Einführung, dann weiterhin frohes Schaffen. Und nicht vergessen, bei allen Rechnungen die Kostenstellennummer angeben.