Verantwortungslos, haftungsfrei

Jede Internet-Plattform ist für ihren Inhalt verantwortlich. Ausser alle Social Media.

Wenn ZACKBUM etwas publiziert, wovon sich jemand beleidigt fühlt, kann er (oder auch sie) Rechtsmittel dagegen einlegen. Also einen Prozess lostreten. Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung, Schmähkritik, es gibt einige nette Artikel im ZGB und im Strafgesetz.

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Das gilt nicht nur für eigene Werke. Es hat schon seinen Grund, wieso auch hier Kommentare moderiert und freigeschaltet werden. Denn nichts gegen das freie Wort, aber wer sich damit in den Bereich des Justiziablen bewegt, haftet nicht nur selbst. Sondern derjenige, der ihm die Plattform gegeben hat, haftet mit.

Macht ja auch Sinn; wenn eine Beleidigung über der nicht mehr rauchgeschwängerten Luft über dem Stammtisch verschwindet, der Beleidiger befriedigt noch ein Bier bestellt, dann ist der Schaden überschaubar. Multipliziert aber eine Plattform diesen Rülpser ein paar zehntausend oder gar hunderttausend Mal, dann hat er schon eine andere Wirkung.

Privat geäussert geht «Dieser Bundesrat gehört eingesperrt oder gleich erschossen» noch so knapp. Allerdings möchte man nicht Mitglied einer solchen Runde sein. Rutscht diese Aussage auf eine Plattform (Absender: ein besorgter Staatsbürger), haben Absender und Multiplikator im Ernstfall ein gröberes Problem.

Keine Regel ohne Ausnahme

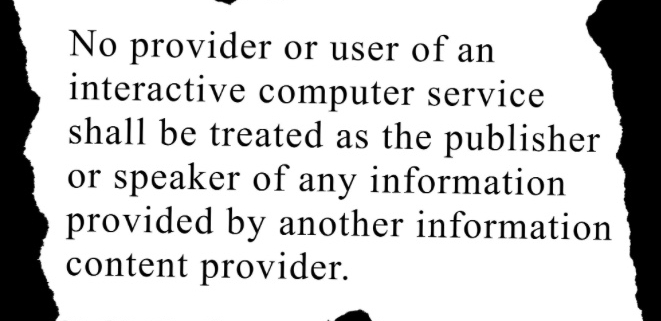

Ausser, es handelt sich um Social Media. Wie häufig ist hier die Wurzel des Übels gut versteckt und tief in der Geschichte. Oder ist allen Lesern Abschnitt 230 des 47. Titels des «United States Code», der als Teil des «United States Communications Decency Act» erlassen wurde, geläufig? Dachte ich mir.

Am 8. Februar 1996 erblickte nämlich der «Protection For ‹Good Samaritan› Blocking and Screening of Offensive Material Act» im US-Parlament das Licht der Welt. Als Ergänzung zum «Communications Act» von 1934. Damals gab es bekanntlich das Internet noch nicht.

1996 steckte es noch in den Kinderschuhen, und da die USA ein sehr prozessfreudiges Land sind («I sue you» wird mindestens so häufig verwendet wie «how are you?»), stöhnten die ersten Anbieter von Diensten darunter, dass man sie mit Klagen überschüttete wegen Äusserungen oder Inhalten ihrer Nutzer.

Geht nicht, fanden die Parlamentarier, also verkündeten sie:

«Kein Anbieter oder Nutzer eines interaktiven Computerdienstes darf als Herausgeber oder Sprecher von Informationen behandelt werden, die von einem anderen Anbieter von Informationsinhalten bereitgestellt werden.»

Auf Deutsch: Wenn auf einer Plattfom steht «Zeyer ist ein dummes Arschloch», dann ist das freie Meinungsäusserung und niemand ist haftbar dafür. Vorausgesetzt, es ist ein «interaktiver Computerdienst».

Was ist denn das? Nun, kurz gefasst Facebook, Twitter, Instagram usw. Denn auf Betreiben von deren Vorläufern wurde dieser Abschnitt 230 formuliert. Später gab es natürlich ein paar Einschränkungen, bspw. bei Copyright-Verletzungen oder den «Stop Enabling Sex Traffickers Act (FOSTA-SESTA)».

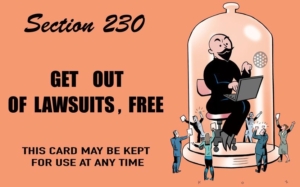

Im Prinzip funktioniert das ganze Geschäftsmodell dieser Social Media bis heute nur wegen des Abschnitts 230. Die Unfähigkeit der Politik, hier Grenzen zu setzen, setzt sich bis heute fort.

Profitgier setzt immerhin Grenzen

Selbst skrupellose Geschäftsleute wie Mark Zuckerberg sind sich bewusst, dass es auch so etwas wie Image und Reputation gibt. Dass sie sich also für Missbrauch als Hassschleuder, für Verbreitung von Rassismus, absurden Verschwörungstheorien, Hetze usw. irgendwie rechtfertigen müssen.

Darf hier nicht beschimpft werden: Mark Zuckerberg.

Also behaupten sie, dass sie das Menschenmögliche täten, um solche Inhalte zu löschen. Daher gibt es schon seit Jahren arme Schweine, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als den Müll zu screenen, den kaputte Menschen auf soziale Plattformen stellen. Wer in der Dritten Welt auf einer Elektroschrott-Müllkippe nach Brauchbarem sucht, gefährdet seine körperliche Gesundheit. Wer in diesem digitalen Müllhaufen herumstochert, seine geistige.

Trotzdem kann es nicht gelingen, allen Schrott wegzuräumen oder erst gar nicht auf die Plattformen zu lassen. Sie begründen es damit, dass alleine Facebook von 2,6 Milliarden Nutzern verwendet wird – täglich. Bei solchen Zahlen sei es schlichtweg unmöglich, alles auszufiltern, was nicht Gesetzen und Regeln entspricht. Und schliesslich, im Notfall gibt es Section 230 …

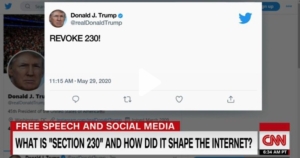

Auch da hatte Trump etwas nicht ganz verstanden.

Wenn man «verboten» sagen kann, sagt’s der Deutsche

Auf der anderen Seite, Vorreiter Deutschland, denn wenn geregelt werden soll, dann regelt der Deutsche, bis es kracht. Und nur er kann Namen wie «Netzwerkdurchsetzungsgesetz» erfinden. Das verpflichtet, zumindest in seinem Geltungsbereich, den Betreiber von Plattformen, spätestens auf Aufforderung «offensichtlich rechtswidrige Inhalte» innert 24 Stunden zu löschen. Was ist das? Jaha, das ist dann genau die Frage, im Fall.

Als es noch Karneval gab …

Edle Absicht, schreckliche Folgen

So edel die Absicht auch sein mag, so rechtsstaatlich inakzeptabel ist die Umsetzung. Denn damit werden private Betreiber dazu gezwungen, ein Recht auszuüben, das in einem Rechtsstaat nur den dafür vorgesehenen Institutionen vorbehalten sein sollte. Nämlich Zensur zu üben.

Offensichtlich rechtswidrige Inhalte sind kein Thema der Diskussion. Aber wo fängt verbotenes Chorona-Leugnen an? Ab wann wird eine Verschwörungstheorie zensurreif? Wo hört das Recht auf freie Meinung auf? Was ist strafbar? Das entscheiden normalerweise Gerichte. Neuerdings entscheiden das Dunkelkammern, Komitees der sozialen Plattformen, die natürlich, um Ärger zu vermeiden, lieber löschen als zulassen.

Eine Abschaffung von Section 230 würde die Plattform-Riesen dazu zwingen, sich wie alle anderen an die geltenden Gesetze zu halten. Aber alleine Facebook bringt einen Börsenwert (leicht volatil, aber doch) von einer runden Billion auf die Waage. Das ist dann too big to control. Schlicht und ergreifend.

Du kommst aus dem Gefängnis frei, Internet-Version.