Verregneter Sonntag

Die Sonntagszeitungen rufen: bleibt im Bett!

Ein mögliches Ende der Welt sieht so aus, dass alles gleichförmig zu Staub wird. Zuvor müssen sich aber viele Dinge konvergent entwickeln. Die Sonntagszeitungen machen da grosse Schritte in diese Richtung.

Denn die aktuellen Ausgaben von NZZamSonntag und SonntagsZeitung haben so vieles gemeinsam. Sie sind langweilig, uninspiriert und gleiten einem wie Staub durch die Finger.

Oder will jemand ernsthaft behaupten, das hier löse einen Kaufrausch aus?

Man könnte höchstens anführen, dass die Redaktion ihre Antwort auf die Titelfrage geliefert hat: so wenig wie möglich.

Da will die SonntagsZeitung nicht hintanstehen:

Noch zu gut, möchte man der Redaktion der SonntagsZeitung zurufen. Sonst würde sie nicht wagen, dafür auch noch Geld zu verlangen. Denn nach dem Kauf fühlt sich der Leser ärmer.

Und mit Sauglattismus bedrängt:

Ist so ein Shutterstock-Foto wirklich gefühlt den halben Platz einer Doppelseite wert?

Dafür arbeitet die NZZamSonntag mit Uralt-Fotos, die wir schon längst vergessen haben – und nicht unbedingt riesengross nochmals sehen wollen:

Ach, das sind Äusserlichkeiten? Auf die inneren Werte komme es an? Ja, aber wo sind sie? Ein wenig englisches Königshaus und der Krebs, ein wenig SVP-Bashing, dann spürt man förmlich, wie dankbar die Redaktion für den Anschlag bei Moskau ist, und schon wandert der erste Bund ins Altpapier.

Auf der Debattenseite dann immerhin ein kleiner Aufreger. Die bereits mehrfach verhaltensauffällig gewordene Silke Mertins aus Berlin drischt im Nachgang auf Rolf Mützenich, den Chef der SPD-Fraktion, ein. Der hatte einen klugen Satz gesagt, beziehungsweise eine vernünftige Frage in den Raum gestellt: «Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?»

Das nimmt Mertins nun sehr übel: «Die Bemühungen der Partei, kein Verein von Putin-Verstehern zu sein, hat er auf einen Schlag pulverisiert.» Als Kronzeugin zitiert sie ausgerechnet die Waffenindustrie-Lobbyistin und Kriegsgurgel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die am liebsten höchstpersönlich den Dritten Weltkrieg auslösen möchte. Die findet diese Idee eines Kriegsendes «skandalös». Für sie sei Mützenich «ein Sinnbild aller Verfehlungen deutscher Aussenpolitik». Dieses Flintenweib spielt Opposition gegen die eigene Regierung.

Aber Mützenich hatte laut Mertens schon immer ein völlig verpeiltes Weltbild; er gehöre «zu jenen in der SPD, die mit fast religiöser Inbrunst an die Ostpolitik der sozialdemokratischen Ikone Willy Brandt glauben». Sie meint damit wohl die Aussöhnung mit Polen und der Sowjetunion, die der Friedensnobelpreisträger vorantrieb und die BRD damit auf den Weg zur Wiedervereinigung brachte.

Nicht nur, dass Mützenich laut Mertens ein Ober-Putinversteher sei, er wird auch noch von allen falschen Leuten unterstützt: «Der Applaus, den Mützenich nun von der Rechtsaussenpartei AfD, von der Linken, dem Bündnis Sahra Wagenknecht und dann auch noch von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bekam, sind dabei auch nicht gerade hilfreich.»

Sagen wir so: dass Mertens gegen ihn keift, hilft dabei, seine Position als richtig zu beurteilen.

Und sonst? Es ist nicht sehr übertrieben, wenn man die Fortsetzung der «Verlagsserie» – also eine bezahlte Inseratekampagne von Rolex, die wie redaktioneller Inhalt daherkommt – als ein herausragend interessantes Stück bezeichnet. Bei dem Umfeld …

Ist man auf Seite 60, «Leserbriefe», angekommen, fällt der frühe Abschied nicht schwer.

Nicht viel anders geht’s einem bei der SonntagsZeitung. Ein kurzes Verweilen beim Artikel «Streit um Baba News eskaliert», wo Rico Bandle verdienstvollerweise bei den Hatern der Migranten-Plattform dranbleibt, die absurderweise Workshops gegen «Hate-Speech» anbieten. Dabei aber den Zugang streng reglementieren und islamische Judenfeindlichkeit in ihrem Feldzug für Palästina konsequent ausblenden.

Die NZZ hingegen halten die beiden Macherinnen für «gefährlich», weil sie von ihr kritisiert wurden, auch der sich um Integration verdient gemachte GLP-Grossrat Alain Pichard gerät in ihr Schussfeld, ihm unterstellt Baba News «offensichtliche Muslimfeindlichkeit». Da nie mit ihm geredet wurde, beschuldigt Pichard die Baba-News-Macherinnen, «eine gezielte Rufschädigung» begangen zu haben.

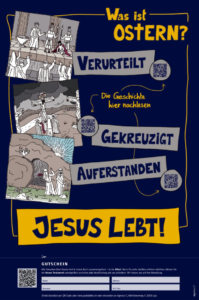

Ds ist wenigstens etwas Eigenständiges. Aber sonst? Was der NZZaS ihre Rolex ist, das scheint der SoZ der Verein Agentur C zu sein, der ein etwas schräges ganzseitiges Inserat geschaltet hat:

Irgendwie erinnert dieses Inserat an diese redaktionelle Horrorseite:

Da ZACKBUM weder religiöse, noch niedrige Gefühle verletzen möchte, verzichten wir zweimal auf einen Kommentar.

Und sonst? Was sonst? Gibt es denn keinen Trost? Doch:

Auch schleimen will gelernt sein: «Prinzessin, Mutter, Ehefrau – ein Mensch». Reza Rafi, Chefredaktor, Schmachtlockenträger, Ehemann – ein Schreiberling». Aber mit Ratgeber:

Gut, wir sind getröstet. Schlimmer geht immer.