Forever old

Ein Beitrag zur Qualitätsoffensive bei Tamedia.

Wem es bislang entgangen sein sollte: Es gibt ein neues «Gefäss» bei Tamedia. Das heisst «Forever Young». Da ist nun nomen nicht wirklich omen:

Das sind die vier «neusten» hier angepriesenen Artikel. Erscheinungsdatum von links nach rechts: 17.5., 20.5., 23. 5., 17. 5. Wir schreiben heute den 30. Mai …

Aber das kann man (bzw. frau, denn die Chefredaktion ist bekanntlich weiblich) noch steigern:

Dieses «Interview in der Serie «Forever Young»» mag dem einen oder anderen «Magazin»-Leser nicht ganz unbekannt vorkommen. Denn wer noch so jung ist, dass ihn noch nicht Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium ereilt hat, erinnert sich noch, dass dieser Artikel, neu auf der Webseite von Tamedia unter dem schnuckeligen Titel «News Pause», aber angepriesen als «Beitrag der Serie «Forever Young»», am 7. 10. 2022 zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte.

Wahrscheinlich ist das ein Beitrag dazu, was das Mitglied der Chefredaktion Kerstin Hasse als «digital Storytelling» versteht. Vielleicht ist das ein weiblicher Ansatz, der sich dem männlichen Verständnis entzieht. Das ist die eine Variante.

Die andere: in dieser «neuen» Rubrik bleiben alte Artikel tagelang auf der Webseite stehen, weil es keine neuen gibt. Das mag ja noch knapp angehen, obwohl es alle Regeln des digitalen Erzählers widerspricht. Aber vielleicht war Hasse damit ausgelastet, ein lustiges Video über die Käfigtierhaltung im neuen Newsroom von Tamedia, Pardon, «Tages-Anzeiger», zu drehen.

Aber dass man (oder vielmehr frau) nun die Stirn hat, einen fast 8 Monate alten Artikel zu rezyklieren, der schon damals schnarchlangweilig war, das zeugt nun von einer Leserverachtung, um ein stärkeres Wort zu vermeiden, die schon bemerkenswert ist.

Die Fragen sind nach wie vor brandaktuell: «Liebe Oma – du hast im Februar deinen fünfundachtzigsten Geburtstag gefeiert. Wie fühlt sich das an?» Wohl so, wie sich dieses Jahr das Feiern der 86. angefühlt hat. Unvergesslich auch diese Passage:

«Warst du auch mal überfordert vom Grundkonzept des Existierens? – Vom was? – Also, dass man ungefragt auf diese Erde geworfen wird … – … und in den meisten Fällen auch ungefragt wieder gehen muss. – Genau.»

Solche investigativen Fragen und luziden Antworten kann man gar nicht oft genug lesen. Dass man dafür allerdings zuerst ein Abo abschliessen müsste, das ist schon ein starkes Stück. Der zukünftige Abonnent, den Chefredaktorin Raphaela Birrer bekanntlich «an die Paywall heranführen» will, soll also Geld abdrücken dafür, dass er einen Uralt-Artikel, der als neu serviert wird, lesen darf.

Dass er in eine Serie «Forever Young» eintauchen darf, die so was von alt ist.

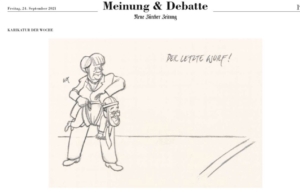

Dass er Beiträge der «Süddeutschen Zeitung» aus München lesen darf, die schon dort kaum jemanden interessieren, und dort leben Deutsche. In der Türkei leben Türken, und die haben gewählt. Und sich wieder für Recep Erdogan entschieden. Da wäre es sicherlich interessant zu erfahren, was der grösste Schweizer Medienkonzern mit seinen unzähligen Kopfblättern in der Zentralredaktion in Zürich dazu zu kommentieren hat.

Aber leider behält er das für sich, wahrscheinlich wollte sich Auslandchef Christof Münger davon nicht seine Pfingstferien verderben lassen. Also kommentiert «Raphael Geiger aus Istanbul». Der Korrespondent der «Süddeutschen». Der ist herausragend qualifiziert, denn er übt diesen Job seit 2023 aus. «Zuletzt war Geiger USA-Korrespondent in New York.»

Auch das ist ein spezielles Verständnis von Qualität. Statt die eigene, theoretisch noch vorhandene Auslandredaktion zu bemühen, lässt der Qualitätskonzern Tamedia einen seit 2023 im Amt befindlichen SZ-Korrespondenten in die Tasten greifen, der zuvor in den USA stationiert war. Und für diesen Schrott, «Erdogan ist gerade noch einmal davongekommen», will Tamedia auch noch Geld, bevor man das lesen darf.

Eigentlich ist’s so. Wer Tamedia zuschaut, begleitet einen Fallschirmspringer auf dem Weg nach unten. Und blickt ihm in die Augen, als er merkt, dass sich der Fallschirm nicht öffnet. Brrr.