Liebelei mit der NZZ

Gleich drei Vorurteile sind zerbrochen.

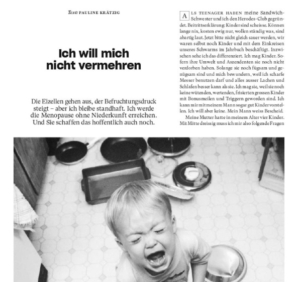

ZACKBUM hat die «Interviewreihe Radikale Liebe» bislang für grenzdebilen Unsinn gehalten. Das können wir auch begründen. ZACKBUM hat Rafaela Roth bislang für eine selten unfähige Interviewerin und Porträtschreiberin gehalten und kann das auch begründen. ZACKBUM hat Anna Rosenwasser bislang für eine eher peinliche Influencerin gehalten, die zum Beispiel über die Grösse ihrer Brüste schreibt.

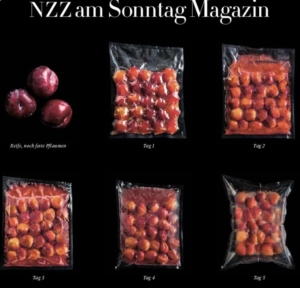

Ach, und was wir vom «NZZamSonntag Magazin» halten, haben wir schon mehrfach und ausführlich zum Ausdruck gebracht. Nun sind gleich drei dieser Vorurteile zerbrochen; das vierte über das Magazin wäre es auch, wenn der restliche Inhalt nicht wieder grenzdebiler Unsinn wäre.

Aber der Reihe nach. In der Interviewreihe «Radikale Liebe» ist diesmal die Nationalrätin Rosenwasser zu Gast. Erstaunlicherweise gibt sie, soweit das die Fragen zulassen, intelligente und reflektierte Antworten. Gleich am Anfang wird sie leicht staubig, was aber dem Interview guttut. Denn als Einstiegsfrage ist dem Duo Sacha Batthyany und Rafaela Roth nichts Besseres als die Frage eingefallen: «Sind Sie die erste Liebesministerin der Schweiz?» Antwort: «Eine phantastische Frage und ein phantastischer Weg, dafür zu sorgen, dass man mich noch weniger ernst nimmt in Bern!»

Das sollte man aber, wenn jemand zu solchen Überlegungen fähig ist: «Ich bin die Allgegenwärtigkeit von Strategie und Taktik noch nicht gewohnt. Das ist jetzt noch nicht das, was gemeinhin als schmutzige Politik gilt, aber es fühlt sich weniger sauber an als genuine Herzlichkeit. In aktivistischen Kreisen bist du auch mal an einer Demo mit deinem halben Freundeskreis. Das ist nicht konfliktfrei, aber es ist das, was ich gewohnt bin.»

Auch auf die eher dämliche Frage «Lieben Sie die Schweiz?», hat sie eine passende Antwort: «Sollte man ein Land lieben? Ich habe mir noch nie überlegt, ob ich ein Land lieben kann.» Das erinnert an den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Heinemann, der auf die gleiche Frage antwortete: «Ich liebe meine Frau.»

Da noch weitere eher einfältige Fragen folgen, gibt Rosenwasser nochmals den Tarif durch: «Gott sei Dank gebe ich dieses Interview nicht in meiner PMS-Woche vor meiner Mens, ich hätte ja nur geheult bei diesen Fragen.» Aber immerhin, die Antworten sind wirklich gut:

«Ich könnte mich nicht den ganzen Tag mit Gewalt, Ungerechtigkeit und Bedrohungen beschäftigen, wenn ich Menschen nicht so stur gernhaben würde. Es ist die einzige Art, wie ich dem Negativen gerecht werde, indem ich das Positive auch empfinde – und diese Widersprüchlichkeit in der Gleichzeitigkeit zulasse. Ich bin nicht nur Feministin geworden, um ständig hässig zu sein.»

Es ist nun wirklich eine Kunst, selbst auf die bescheuertste Frage noch eine gute Antwort zu finden: «Das Beste an Microdosing LSD ist . . . Keine Ahnung. Ich microdose Koffein.»

Daraus lernen wir zwei Dinge. Wer so vif und reflektiert ist wie Rosenwasser, antwortet selbst auf flache Fragen mit Höhenflügen. Und es gibt doch den ersten Lichtblick in dieser Serie.

Das hätte dann ein sauberes Lob abgesetzt, wenn nicht der Rest des Magazins wäre. Christoph Zürcher muss mal wieder Schmonzetten aus seiner bewegten Vergangenheit als ganz scharfer Reporter zum Besten geben. Herbeigezerrter Anlass ist ein Remake über einen Flugzeugabsturz, bei dem die Überlebenden die Toten essen mussten. «Ich bin jedenfalls schon einmal in den tiefsten Dschungel Papua-Neuguineas getrekkt …» Dann räumt Zürcher ein, dass es «schon etwas komisch gewesen» sei, einen der Überlebenden «zu fragen, wie denn nun Menschenfleisch schmecke». Das ist noch gar nichts gegen die Komik, das dann auch noch zu beschreiben.

Acht Seiten über Amis, die als Cowboys verkleidet ihre sanfte Seite entdecken wollen. Interessiert uns das? Reicht es nicht, dass der Riemen im September im «GQ Magazine» erschienen ist? Ist wieder dermassen Leere im Hirn beim Magazin?

Auch unser Lieblingsgefäss «Bellevue» übertrifft sich mal wieder selbst: «In «Saltburn» trinkt der junge Oliver das Badewasser seines Freunds, in das der zuvor onanierte. Im Glas gibtʼs nun nicht den Rest davon, sondern gottlob nur eine Duftkerze.» Das ist nun fast noch unappetitlicher als Kannibalismus.

Schöntrinken kann man sich das auch nur sehr bedingt. Denn Peter Keller schwärmt in seinem «Weinkeller» diesmal von einem «Sensationellen Grand Cru aus dem komplizierten Burgund». Dabei handle es sich um den ««Chapelle-Chambertin 2017» von Cécile Tremblay». «Finesse, Eleganz, Komplexität», etwas Stehsatz aus dem Weinkennerblabla. Dann aber: «rar und heute leider sehr teuer ist der Wein». Rar geht so, teuer stimmt: das Flascherl gibt’s im gehobenen Weinhandel so ab 630 Eier. Pro Stück versteht sich, wenn man wie Keller den 2017er nimmt. Es bitzeli mehr müsste man für den 2015er springen lassen: 2’100 Franken. Sollte aber doch für den gehobenen NZZ-Leser kein Problem sein.

Sonst noch was? «Forest Gump wird 30», das ist ja mindestens so bedeutend wie der 100. Todestag von Lenin. Aber zurück zu «man gönnt sich ja sonst nix». Kleiner Ausflug nach Mailand gefällig? Als Absteige empfiehlt das Magazin das Luxushotel «Porträt», das Zimmerchen von 1000 Franken aufwärts pro Nacht. Die angebotene Alternative ist allerdings auch nicht billiger, das «Armani Hotel» will für ein Superior-Zimmer auch gleich 2116 Euro. Immerhin Frühstück inklusive.

In beiden Hotels, das beruhigt, ist es eher unüblich, dass Gäste das Badewasser, aber lassen wir das.