Totalflop «Play Suisse»

SRG hat ein Streamingangebot. Nur: kein Schwein schaut. Aber wir sind beim Gebühren-TV.

Das kann sich nur ein Staatssender leisten. Pardon, ein Gebührensender mit Auftrag des Service Public. Gratis, versteht sich, oberhalb der Zwangsgebühren. Und auf allen Kanälen, sowie modern und vorne dabei.

Deshalb gibt es seit einem halben Jahr «Play Suisse». Ein Totalflop, der von jedem Sender, der etwas auf die Kohle achten müsste, schon längst eingestampft worden wäre. Mal ein paar Zahlen, um die Relationen zu wahren:

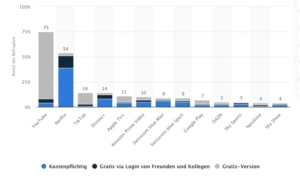

Nummer zwei im Streaming-Angebot in der Schweiz ist Netflix. 1,8 Millionen zahlende Nutzer. YouTube hat 5,5 Millionen. Und «Play Suisse» hat 260’000 Gäste mit Login. Gratis natürlich, als Bestandteil des «service public» der SRG. Ach, was «Play Suisse» eigentlich ist?

«Die neue Streaming-Plattform der Schweiz. Hier finden Sie die besten Schweizer Filme – ohne zusätzliche Kosten.» Alles ausgewählt, kuratiert, «alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Login. Entdecken Sie eine neue Art des Fernsehens.»

Die neue Art des Fernsehens ist bei näherer Betrachtung alt

Neu? Selten so gelacht. Schon beim Login hat sich SRG verstolpert. Denn die Informationen wandern schnurstracks in die USA mit ihren lausigen Datenschutzgesetzen. Weil die SRG zu schmürzelig war, eine eigene Software zu entwickeln – oder in der Schweiz einzukaufen. Lieber eine Bude im Portefeuille von Microschrott.

ZACKBUM hat diesen Skandal aufgedeckt – aber keinen interessiert es. Dabei lohnt sich die Lektüre des Kleingedruckten: «Wir geben Personendaten auch an Dritte beziehungsweise Auftragsbearbeiter weiter, die ihren Sitz nicht in der Schweiz und in Nicht-EU/EWR-Ländern haben.»

Ausser, natürlich, der Nutzer protestiert dagegen. Aber wie soll er das tun, wenn er keine Ahnung hat, was mit seinen Daten passiert? Immerhin, die gute Nachricht ist: die Anzahl Nutzer mit Login ist überschaubar. Sehr überschaubar.

Wer kam denn auf diese tolle Idee? Die «Medienwoche» kolportiert das so: Generaldirektor Gilles Marchand habe eines Tages einen Einfall gehabt: «Ich war überzeugt, dass die Schweiz eine Plattform braucht, die einheimische Serien, Filme und Dokumentationen aus allen Landesteilen an einem Ort vereint».

Wer ist an einem Ort vereint?

Nun, gönnen wir Marchand diese Legende, er hat’s ja auch nicht leicht zurzeit. Da braucht er jedes Erfolgserlebnis. Nur: woher nehmen – und nicht stehlen? Ursprünglich war geplant, diese Plattform zusmmen mit privaten Anbietern aufzubauen. In erster Linie wäre da der Wanner-Clan (CH Media) mit seinen zusammengekauften TV- und Radiostationen in Frage gekommen.

Nur: man konnte sich nicht einigen, damit verabschiedete sich doch ein gröberes Stück der landesweiten Plattform. Denn die 3-Plus-Gruppe überflügelt inzwischen gelegentlich sogar die Einschaltquoten von SRF. «Ein Streaming-Portal zu etablieren, auf das niemand gewartet hat, schafft man nur mit einer gewissen Wasserverdrängung», meint Nick Lüthi in der «Medienwoche» richtig. In den sechs Monaten seiner Existenz verdoppelte Netflix die Zahl seiner zahlenden Gäste. Allerdings auf einem ganz anderen Niveau. Platzhirsch SRG hat rund 4,3 Millionen Unique Users pro Jahr.

Eine lachhaft kleine Zahl. Kaum einer kennt «Play Suisse». Das liegt auch an der grossartigen Idee, diese Streamingplattform nicht in die vorhandenen Internet-Auftritte der SRG einzubinden. Auf der anderen Seite, wenn schon, denn schon, werkeln ganze 17 Vollzeitstellen für ein Angebot, bei dem gilt: kein Schwein schaut.

Zusammenfassung: ein Desaster

Wir fassen zusammen: lausig- fahrlässiger Umgang mit Datenschutz der User. Nischenangebot, kaum einer kennt’s. Aber immerhin gratis, wenn man nichts dagegen hat, dass seine Daten im Netz herumschwirren.

Schön für SRG, dass Wertschöpfung oder Ertrag nun wirklich etwas für private Anbieter ist. Das kann man bei Einnahmen pro Kopf der Schweizer Wohnbevölkerung von 365 Franken im Jahr durchaus verstehen. Wir reden hier von grösseren Beträgen, die schlichtweg verwaltet, verröstet, in langweiliges Sendungsbewusstsein umgemünzt werden.

Aber mal Hand aufs Herz: nur weil der Generaldirektor mal eine Idee hatte, wofür man ihm ja gratulieren möchte, bei dem Gehalt? Für mehr als eine halbe Million im Jahr (mehr als ein Bundesrat) sollte das ab und zu drinliegen. Andererseits: wenn die Idee halt ein Totalflop ist, wieso dann dran festhalten?

Halbe Kiste, aber kein Geld für den Coiffeur?

Ach so, weil’s doch keine Rolle spielt. Wenn die Kostenstellennummern vergeben sind, läuft halt sowas wie geschmiert. Und läuft und läuft und läuft. Steht einsam und alleine im Netz rum, hält immerhin eine Schar von Medienschaffenden in Lohn und Brot. Könnte man auch einfach abschalten, und kaum einem würde es auffallen. Aber wieso auch, der zwangsweise bespasste Gast zahlt doch sowieso.

«Play Suisse»? Wer sucht das? Ohne Lupe?

Ach, und obwohl auch die SRG letztes Jahr einen Millionenverlust einfuhr, ist das doch kein Grund, die happigen Saläre der Teppichetage etwas niedriger zu legen. Ebenfalls ist es kein Grund, an den angeblich «leistungsabhängigen» Lohnkomponenten was zu schräubeln. Wer sich mal an eine halbe Kiste gewöhnt hat, dem würde es schwer fallen, sich mit weniger zufriedengeben zu müssen.