Bringt KI Intelligenz zurück?

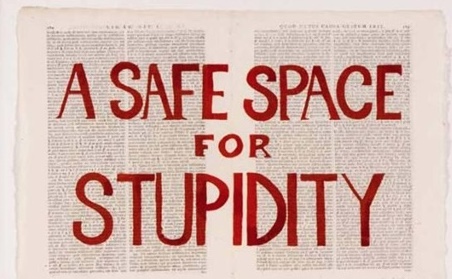

Was unterscheidet einen Journalisten von einem Chatbot? Immer weniger.

Medienmanager haben es schwer. Geldzählen können sie. Sparmassnahmen können sie auch. Flunkern erst recht. Einen Aderlass von Hunderten von Journalisten in den letzten Jahren, ein Krankschrumpfen der Inhalte und Umfänge, all das wollen sie den Konsumenten als Verbesserung verkaufen.

Nur sind die Konsumenten nicht völlig verblödet. Sie reagieren mit Flucht, wenn man ihnen weniger Inhalt für gleichviel (oder sogar noch mehr) Geld anbietet. Das ist das Problem Nummer eins der Medienmanager.

Problem Nummer zwei ist, dass sie bis heute die Unterschiede zwischen Print, elektronisch und digital-virtuell nicht kapiert haben. Sie meinten jahrelang, der Online-Auftritt einer Zeitung sei das Gleiche wie Papier, nur halt ohne Papier. Und dafür gratis.

Neu kommt Problem Nummer drei hinzu: wie soll der Journalismus mit KI, mit Künstlicher Intelligenz, umgehen? Dafür müssten Medienmanager zuerst mal kapieren, was KI ist. Dafür braucht es aber ein wenig Intelligenz, und das ist in den Chefetagen der Schweizer Medienkonzerne ein rares Gut.

Ein Anwendungsgebiet der KI sind die Chatbots. Chatbots, liebe Manager, sind textbasierte Dialogsysteme. Ihr bekanntester Vertreter ist ChatGPT, ein Produkt von OpenAI. Auch da hat Elon Musk seine Finger im Spiel, aber das wäre ein anderes Thema.

Dialogroboter helfen in ihrer einfachsten Anwendung, Call Center zu entlasten. Da die Kunden mit einer überschaubaren Menge an Fragen anrufen, kann die ein entsprechend programmierter oder gefütterter Chatbot genauso gut wie ein realer Mensch beantworten. Zudem ist er unermüdlich 24 Stunden im Einsatz, wird nie sauer und erklärt auch zum dritten Mal gleichbleibend höflich, dass es bei zwei Antwortmöglichkeiten wirklich keine dritte gibt.

Aber auf einer höheren Stufe macht zum Beispiel ChatGPT etwas, was ein Journalist nicht immer gleichgut kann. Der Roboter kann aufgrund von ihm selbst aus dem Netz gesaugter Daten Texte generieren. Zusammenfassungen, Analysen, Vertiefungen. Er kann sie in jeder beliebigen Tonlage, als Reportage, Essay, Polemik, Nachricht oder Kommentar aufbereiten. Er macht das schneller und meistens besser als die meisten Journalisten.

Also kriecht der Chatbot langsam in die Kernkompetenzen der verbliebenen Redakteure hinein. Banale Sportberichterstattung, wo es um die knappe Zusammenfassung der Resultate geht und wie es dazu kam, wird heutzutage schon vielfach von Chatbots erledigt.

Nun ist es allerdings so, dass bei einem Chatbot nur das hinten raus kommt, was vorne reingesteckt wurde. Ohne uns auf die philosophische Frage einzulassen, was Intelligenz ist und wo sie anfängt (ausser, dass sie in Medienchefetagen ein rares Gut ist): umso mehr Input ein Chatbot hat, desto besser sind seine Antworten oder Ausführungen.

Nun steht ihm dafür der gigantische Wissensschatz des Internets zur Verfügung. Das sind schätzungsweise 33’000 Exabytes. Pro Tag kommen ungefähr 2,5 Trillionen Bytes an Daten hinzu. Wie viel das ist? Sehr viel. Wirklich viel. Ein Exabyte sind 1’000 Petabyte oder eine Milliarde Gigabyte. Zum Vergleich: man schätzt, dass alle Wörter, die jemals von der Menschheit gesprochen wurden, fünf Exabyte entsprechen.

Nun schwirren diese Daten nicht nur herrenlos herum. Und besonders interessant für Chatbots, die sich im Journalismus tummeln wollen, sind natürlich die Archive und aktuellen Publikationen der grossen Medienkonzerne. Dorthin schicken Chatbots am liebsten ihre Suchtrupps, sogenannte Crawler. Die pflügen durch die unendliche Weiten des Internets und sammeln und katalogisieren Daten, Informationen.

Genau darüber ist gerade ein Streit zwischen grossen US-Medienkonzernen und Microsoft entstanden, dem sich auch Axel Springer und Ringier angeschlossen haben. Nämlich um die Frage, ob die Verwendung dieser Informationen zwecks Wissenserweiterung und Training eine Verletzung des Copyrights darstellt oder nicht. Natürlich sagen die Konzerne ja, während Microsoft und andere Hersteller von Chatbots sagen, dass diese Daten ja nicht kopiert und veröffentlicht werden, sondern lediglich als Material verwendet. Und was der Chatbot daraus dann macht, ist eine neue, eigenständige Leistung, daher auch nicht eine Verletzung des Copyrights.

Um das aber zu verhindern, halten die Schweizer Medienkonzerne ihre Archive frei von solchen Crawlern, sie sperren sie aus. Beziehungsweise sie versuchen das. Mit einer Ausnahme, wie die NZZ berichtet: SRF hält ihr Internetangebot barrierefrei, hier sind solche Crawler willkommen.

Es ist absehbar, dass die Existenz von Chabots unsere Art des Medienkonsums, vor allem unsere Informationsaufnahme, entscheidend verändern wird. Wieso soll ich mir selbst in sozialen Medien (die Mehrzahl der U-20 konsumiert keine klassischen Newsmedien mehr) meine Infos filtern und abfragen, wenn ein Chatbot mir genau das, was mich interessiert, in genau der Form, Wertung, Färbung und Länge serviert, wie ich es gern habe? Als Text, Audio oder Video. Oder aggregierte Mischung von allem.

Was bedeutet das für die klassischen Anbieter von Informationen? Um darauf eine Antwort zu geben, müssten die Medienmanager einen Chatbot konsultieren. Wenn sie wüssten, wie man das macht.