Vorher/nachher. Das macht beim Abnehmen besonders Spass. Im Journalismus ist’s Schrumpfen.

Vorher

Letztlich ging es immer um die Deadline. Ob der Journalist eine Woche Recherchierzeit hatte, gar einen Monat, oder ob er in der Tagesaktualität arbeitete – es wurde immer ein Kampf gegen die Uhr am Schluss.

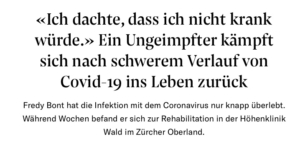

Es gab einerseits die sogenannten Must-Themen. Also Ereignisse von nationaler oder gar internationaler Bedeutung, die berichtet werden mussten. Bei Magazinen war das die Nachrichtenabteilung, meist in strengem Schwarzweiss, um die Seriosität zu unterstreichen. Wenn das Magazin etwas auf sich hielt, kopierte es nicht einfach eine Agentur-Meldung, sondern ein das Gnadenbrot geniessender Redaktor nahm sich dieser Themen an.

Aber was zählte, war natürlich die Eigenleistung. Reportagen. Interviews. Enthüllungen, exklusive Storys. Denkstücke. Damit der Konsument, der Käufer, immer wieder einen Grund geliefert bekam, wieso er Geld dafür ausgeben soll.

Nach der Materialsammlung kam die schreiberische Bewältigung des Themas, die Erfüllung gewisser Minimalstandards. Um eine Trend-Story zu machen, brauchte es mindestens drei konkrete Beispiele, identifizierbar, real. Anonymes, Angefüttertes war zunächst suspekt, wurde auf die Streckbank der einfachen Frage gelegt: cui bono? Wer hat was davon, was sind die Motive dahinter?

Dann ging der Text durch verschiedene Prüfstationen. Ressortleitung, Textchef, Produzent, schliesslich die Chefredaktion. Überall auf diesem Weg war es möglich, dass das hoffnungsvolle und zarte Pflänzchen eines neuen Artikels den plötzlichen Kindstod erlitt. Zu schwach, zu dünn, zu schlecht, zu wenig belegt, zu oberflächlich, zu wenig Newsgehalt, gewollt, aber nicht gekonnt.

Sorgfältige Qualitätskontrolle war früher ein Must.

Je nach Thema warf dann noch der Hausjurist einen Blick drauf, auf jeden Fall ging es zweimal durchs Korrektorat, in dem noch Koryphäen von Heuerschem Format sassen. Für Nachgeborene: Walter Heuer war lange Jahre Chefkorrektor der NZZ. Allgemein akzeptiert in der Schweiz als oberste Instanz in allen Sprachfragen. Als es noch darum ging, möglichst verständlich, genau und korrekt zu formulieren.

Das Ergebnis all dieser Mühen wurde dann täglich, wöchentlich, monatlich dem Leser serviert. Wenn der – trotz aller Bemühungen – einen Fehler entdeckte und monierte, dann gab das rote Köpfe auf jeder Hierarchiestufe.

Nachher

Es geht immer noch um die Deadline. Nur hat die sich virtuell aufgelöst, bzw. sie ist zu einer ständigen Einrichtung geworden. Als ob das für den Leser irgend eine Rolle spielen würde, gibt es absurde Wettkämpfe, welches Organ eine News ein paar Minuten vor der Konkurrenz hat. Rücksichtnahme auf jeglichen sprachlichen Anspruch ist dabei nicht mehr möglich.

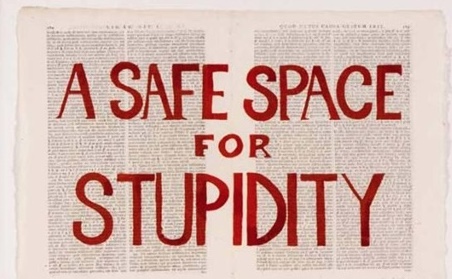

Inzwischen gilt im Journalismus das alte kaufmännische Prinzip «put the shit on the shelves», hau den Scheiss ins Regal, damit er sich verkauft. Überwacht wird der Output mittels brandgefährlicher Software wie zum Beispiel Gotham und Apollo von Palantir. Die Firma wurde 2004 mit finanzieller Unterstützung durch die CIA gegründet und gilt heute als die Benchmark für Kontroll- oder Überwachungssoftware.

Indem grössere Teile des Journalismus zu einem reinen Sprintwettbewerb denaturiert sind, fallen natürlich fast alle Kontroll- oder Verbesserungsinstanzen weg. Recherche war gestern, heute ist Performance. Genommen wird (fast) alles, wenn es Clickzahlen verspricht. Gestohlene Geschäftsunterlagen, vertrauliche Papiere, Funde im Rahmen einer Strafuntersuchung, die zum Schutz des als unschuldig geltenden Involvierten strikt vertraulich bleiben sollten – alles wird genommen, ohne zu zögern.

Hörensagen, weitersagen, nochmal sagen, aufplustern.

Statt Leistung geht es meistens ums Aufpolieren von Ungenügendem. «Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben», in diesem Nonsens-Satz ist alles Moderne drin. Die «Recherchen» können ohne Weiteres ein Telefonat, eine Google-Suche oder einmal copy/paste aus einer Quelle sein, von der der Autor hofft, dass sie dem Publikum nicht bekannt ist.

«Dieser Zeitung» heisst es, weil die gleiche Sosse aus einer Zentralredaktion in ein Dutzend, in zwei Dutzend Kopfblätter ergossen wird. Der Anteil selbst dieser geschrumpften Eigenleistung wird auch immer kleiner. Man achte auf das Kürzel SDA, verschämt und klein in Klammern nach Artikeln. Das heisst, dass schlichtweg die Agenturmeldung übernommen wurde.

Es gibt natürlich auch die Variante «sda/sj». Das bedeutet dann, dass die Tickermeldung übernommen wurde, aber der Redaktor sj seinen Senf dazugab. Er kürzte vielleicht einen Satz, ergänzte sogar einen anderen, amputierte einen ganzen Absatz, womit zwar Logik und Aufbau flöten gingen, aber he, im Internet soll’s kurz und knackig sein.

Reputationsmanagement ist vermeintlich alles.

Fehlerkultur? Aber sicher, in dieser Schrumpf-Kultur entstehen jede Menge Fehler. Nein, andersrum. Da alle anderen Instanzen weggefallen sind, produziert der Schreiber sein Stück gleich selbst, setzt also Titel, Vorspann, Zwischentitel und alle weitere Ausstattung, um sein Kind möglich aufzuhübschen.

Bei dem verlangten Output in kurzer Zeit kann sich der Autor natürlich auch nicht um so Pipifax wie Rechtschreibung, Stil, Aufbau usw. kümmern. Das nennt man moderndeutsch «digital first». Das bedeutet, dass die verbleibenden Medienhäuser ins Rattenrennen mit den sozialen Plattformen eintreten. Das sie natürlich nie gewinnen können. Aus diesem Grund steigt der prozentuale Anteil von Konsumenten, die sich überhaupt nicht mehr über die klassischen Newsmedien informieren, auf über 50 Prozent, umso jünger die Zielgruppe ist.

Fazit

Statt sich mit solchen, gravierenden Problemen zu befassen, akzentuiert noch durch die Unfähigkeit, sich gegen Google, Facebook, Amazon & Co. im Online-Marketing durchzusetzen, herrscht hilflose Nabelschau, Kolumnitis, werden Journalierende zu Kommentierenden, beschäftigen sich am liebsten mit ihrem eigenen Bauchnabel oder welterschütternd wichtigen Problemen wie der richtigen Anwendung des Gendersternchens und einem möglichst inkludierenden Schreibstil. Ohne dabei zu merken, dass sie damit vielleicht absurden Korrektheitsfantasien genügen, aber ihr verbleibendes Zielpublikum exkludieren.

Oder auf Deutsch: Texte auf Debilitätsniveau, null verarbeitete und eingeordnete Berichterstattung, weder sprachlich noch inhaltlich originell, an den Interessen der Zielgruppe teilweise brutal vorbeigeschrieben, gibt der moderne Journalismus nur sehr mangelhaft eine überzeugende Antwort auf die banale Frage: wieso soll man für diesen Schrott überhaupt etwas bezahlen?

Kein Wunder, dass das nicht klappt.

Um sich die weinerlichen Weltkommentare von voreingenommenen Flachköpfen anzutun? Von rechthaberischen Möchtegern-Weltverbesserern? Von erhobenen und wild fuchtelnden Zeigefingern? Von in den Genderwahn, die Antirassismus-Manie und diverse Ticks, Marotten, persönliche Steckenpferde abreitenden Textanbietern, die sich keine Gedanken mehr darüber machen, dass ihre persönliche Weltsicht nicht unbegrenzt jeden interessiert? Noch weniger ihr Leiden, ihre Phantomschmerzen, ihre geliehenen Schicksale, mit denen sie sich über die Banalität des eigenen Lebens hinwegtrösten wollen?

Nicht technologische Veränderungen. Nicht andere Businessmodelle. Nicht andere Distributionsformen. Nicht neue Konkurrenz. Nicht mal die Verlogenheit der Medienmanager, die Schrumpf- und Sparmassnahmen als Verbesserung des Angeboits schönschwätzen wollen. Das alles sind kleine Sargnägel.

Der grosse ist: wer will Geld dafür ausgeben, schlecht bedient zu werden? Wenn die Küche angekokelte Tiefkühlpizza anbietet, von übellaunigem Personal ohne Rücksicht auf Gästewünsche auf den Tisch geknallt, das zu exorbitanten Preisen, während der Belag immer frugaler, mediokrer und kleiner wird: wundert sich da einer, wenn das Lokal pleite macht?