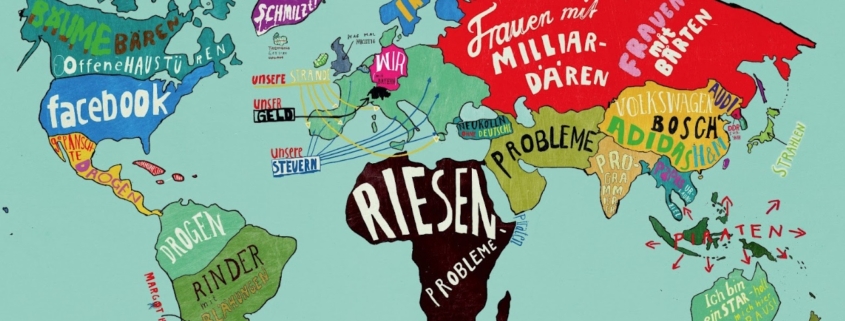

Wie Journis die Welt sehen

Was passiert, wenn sich die Perspektive auf eine Verrichtungsbox reduziert?

Dann werden Prioritäten gesetzt. Glasklar und eindeutig. Hier die drei wichtigsten Fokussierungen der Weltsichtbrille eines modernen Journalisten.

So viel Platz gibt’s heute nicht mehr …

-

Der eigene Bauchnabel

Zuletzt war’s in der Romantik so, dass Innerlichkeit, Empfindsamkeit, Ichbezogenheit diese Bedeutung hatte. Obwohl kulturell desinteressiert und meistens erschreckend ungebildet, haben viele Journalisten das wieder für sich entdeckt.

Sie betrachten mit höchster Aufmerksamkeit den eigenen Bauchnabel. Wie geht es ihm, fühlt er sich wohl, was stört, was erregt Unwillen? Stimmen die Gesamtumstände, herrscht akzeptable Stimmung auf der Redaktion? Fallen böse oder verletzende Worte, lobt der Vorgesetzte nicht genügend? Gibt es etwas, was als Diskriminierung, Ausgrenzung, als Sexismus gar, als demotivierend denunziert und beklagt werden kann?

Gibt es Anlass, einen der vielen Persönlichkeitssplitter, aus denen der moderne Journalist besteht, als leidend zu beklagen? Der Journalist als Mann. Oder als Frau. Als Dunkelhäutiger. Als Glatzköpfiger. Als Dicker, Dünner, Kleiner, Schlacksiger, Stotternder, von Kopfweh Geplagter, von Beziehungsproblemen Geschlauchter, als Angehöriger einer Minderheit oder Mehrheit. Als Schweizer oder Ausländer. Als Basler in Zürich oder umgekehrt. Als Umweltschützer, Velofahrer oder Benutzer eines SUV. Da vergehen ganze Tage, bis sichergestellt ist, dass jeder dieser Eigenschaftensplitter soweit unbeschädigt herumgetragen werden kann.

Objekt der Betrachtung und Begierde.

-

Das geliehene Leiden

Es ist ja leider so, dass Redaktor in der Schweiz nach wie vor nicht als besonders gefährliche, gefährdete, speziell bedauernswerte Berufsausübung gesehen wird. Es wird eher selten auf Journalisten geschossen, tätliche Übergriffe sind auch nicht an der Tagesordnung. Natürlich steigt die Gefahr, dass das Skelett, das einmal eine Redaktion war, sich noch von einem weiteren Mitarbeiterknochen trennen muss. Aber Kellnern im Gastgewerbe geht es auch nicht besser.

Im Gegensatz zu anderen Berufen hat aber der Journalist die Plattform, ein Megaphon, um sein Leiden der Welt mitteilen zu können. Nur: woran denn? Da hilft nichts, er muss sich Leiden leihen. Das Leiden der Uiguren. Der Schwarzen in den USA. Der indigenen Bevölkerung in Bolivien. Dieses Leiden muss nicht kontemporär sein. Man kann auch geschichtlich leiden. An der Kolonialgeschichte. Dem Sklavenhandel. Der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. An der falschen Verwendung des Wortes Auschwitz.

Ja zum Leiden, sagt sich der Journalist.

Man kann selbst an Wörtern leiden. Negerkuss, Mohr, Gast (für Unsensible: weil es die Gästin ausschliesst), Flüchtling, Asylant, die Sprache ist voll von Aua-Wörtern, die sich wie Pfeile in die empfindliche Seele des Journalisten bohren.

-

Andere Journalisten

Man könnte meinen, dass Herrscher, Politiker, selbst Stars und Sternchen für Journalisten wichtig wären. Weit gefehlt. Das ist ärgerliches Material für Berichterstattung. Wirklich wichtig sind andere Journalisten. Was sagen die? Was machen die? Vor allem: was machen die falsch? Ein aktuelles Beispiel. Da gewinnt doch die Fussball-Nati gegen Frankreich. Freude herrscht. Aber nicht überall: «Zum Glück bleibt Petkovic selbst beim unflätigen Herrn Salzgeber höflich». So schimpft Tamedia wie ein Rohrspatz über den TV-Kollegen, der sei «empathielos», sein Interview nach dem Sieg sei «nahe an einer Beleidigung». Furchtbar. Glücklicherweise verfüge Petkovic über eine «bewundernswerte Selbstbeherrschung». Was man von Menschen, deren Nachname auf ic endet, ja nicht unbedingt erwarten kann. Das schreibt der Tamedia-Schimpfer natürlich nicht, wäre aber Anlass für neues Leiden eines diskriminierungssensiblen journalistischen Lesers.

Journis kümmern sich um Journis.

Der Laie und Medienkonsument mag sich nun fragen: aber wäre es nicht Aufgabe des Journalisten, dafür wird er doch nicht zuletzt von Steuergeldern bezahlt, Berichte aus Nah und Fern zu liefern? Ereignisse rapportieren, einordnen, analysieren, mit Fachwissen zu glänzen?

Nun, lieber Laie, sagen wir so: Der Müllmann weiss auch, dass der Müllsack seine Berufsausübung erst ermöglicht, denn ohne Müll kein Müllmann. Aber deswegen muss er ja kein freundschaftliches Verhältnis mit Müll pflegen. So ungefähr sieht es auch bei Journalisten und ihrem Verhältnis zu News aus. Leider nötig, aber was schon fertig über Ticker reinkommt, von Agenturen geliefert wird, woanders abgeschrieben werden kann, das ist viel besser als die eigene Anstrengung. Wo bliebe da auch die Zeit für die drei Prioritäten im Leben des Redaktors?

Noch Fragen? Ach, ob sich der Journalist bewusst sei, dass er eine Dienstleistung erbringt, etwas liefern müsste, was möglichst viele Konsumenten dazu motiviert, dafür auch zu bezahlen? Mit Geld oder Attention? Weil eine Dienstleistung ohne Publikum, ohne Nachfrage keinen Sinn macht? Weil das Gericht nicht dem Koch, sondern dem Gast schmecken sollte? Jetzt, lieber Medienkonsument, lieber Leser, jetzt musst du, wenn wir diese mitfühlende Anrede verwenden dürfen, jetzt musst du ganz stark sein.

Denn die bittere Wahrheit ist: das ist dem Redaktor absolut und völlig und total scheissegal.