Missing!

Ukraine, Israel, schrecklich. Aber: wo ist Kim?

Nein, wir sprechen hier nicht von Kim dem Dickeren in Nordkorea. Dessen Aufenthalt und vor allem seine Taten sind bestens dokumentiert. Leider wird die grossartige Seite kimjongunlookingatthings nicht mehr aktualisiert. Aber sie ist immer noch zum Totlachen.

Grossartig auch der hier:

Und als Absackerchen:

Aber wir schweifen ab. Denn hier soll die Rede sein von einem anderen Herrn mit Frisurproblemen. Von einem gefeierten Literaten, mit Preisen überschüttet, immer zu einem Dichterwort über seine Arschbacken und andere Körperteile in der Lage.

Ein Mann, ein Wort. Nun ja, also eigentlich kein Mann, mehr so etwas Fluides, Non-Binäres, das nicht weiss, was es bedeuten soll, geschweige denn, wie man Worte anders als stammelt. Nun wurde dieser «Shootingstar» der Schweizer Literatur flugs vom Qualitätskonzern Tamedia als Ersatz für Rudolf Strahm auserwählt. Erst im Februar wurde er/sie/es als Mitglied eines neuen Kolumnistenteams stolz präsentiert.

Dann schrieb er/sie/es, wenn man das so nennen mag, tatsächlich ein paar Kolumnen. Aber oh Schreck, seit Wochen, ja Monaten ist er/sie/es verstummt. Eine besorgte Nachfrage, was denn mit Kim de l’Horizon geschehen sei, bekam nach länglichem Zögern eine besorgniserregende Antwort: «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann Tamedia dazu keine Auskunft geben.»

Ein anderer Blog war etwas erfolgreicher und wurde so beschieden: «Nach drei Tagen meldete sich Tamedia dann doch noch: Kim de l’Horizon habe die Kolumne aus persönlichen Gründen vorübergehend unterbrochen. Sie werde zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt.»

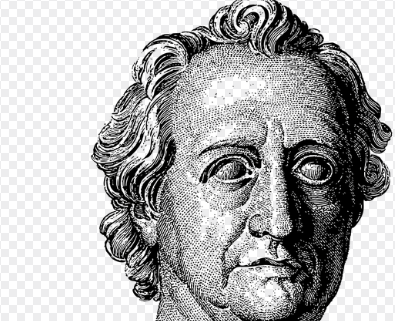

«Da steh› ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor», da hilft ja nur noch Goethe. Das ist, liebe Nora Zukker, aber lassen wir das. Persönliche Gründe? Wurde er Opfer eines neuerlichen Eier-Attentats? Hat ihn die Schreibkraft nicht mehr übermannt, sondern entmannt? Heisst es bei ihm «zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust»? Auch Goethe, auch «Faust», aber wozu Zukker weiter quälen.

Denn sie als «Literaturchefin» des hochwohllöblichen «Tages-Anzeiger» müsste doch mehr wissen; der aktuelle Literaturpreisträger ist ernannt und wurde (allerdings nicht von ihr) auch im Tagi gewürdigt (allerdings nicht vom Tagi, sondern von der Süddeutschen im Tagi). Also gäbe es doch genug Zeit für eine Spurensuche. Zeichnet sich hier ein neuer Fall B. Traven ab? Ist der/die/das Dichter verschwunden? Dichtet er/sie/es etwas Neues? Oder ist er/sie/es nicht mehr ganz dicht?

ZACKBUM findet: auch neben der Ukraine und Israel muss noch Platz sein für die Frage: Wo ist Kim? Vor allem muss eine Antwort gefunden werden, das ist Tamedia dem zahlenden (und auch dem nichtzahlenden) Leser schuldig. Schliesslich muss man sich doch geistig darauf vorbereiten, von einer neuerlichen Sprachvergewaltigung aus dem Hause Kim überfallen zu werden. Auf leeren Magen geht das ganz schlecht. Dafür muss man sich zuerst sammeln, stärken, tapfer sein.

Also bitte, lieber Tagi: sollte Kim seine Kolumne tatsächlich fortsetzen (und ist das nicht nur eine leere Drohung), dann bitte mindestens 5 Tage Vorwarnzeit. BITTE.