Todes-Falle Unispital: Anatomie eines Skandals

Paukenschlag von Herzchirurg Paul Vogt im Gerichtssaal, mit 150 Toten und „kriminellen“ Taten: Affäre Maisano muss neu beurteilt werden.

Von Lukas Hässig*

Der Skandal um Francesco Maisano, den Herzchirugie-Chef am Zürcher Unispital (USZ) mit Pfusch-Implantaten und 340-Millionen-Reibach, wird zum Krimi mit Netflix-Potential.

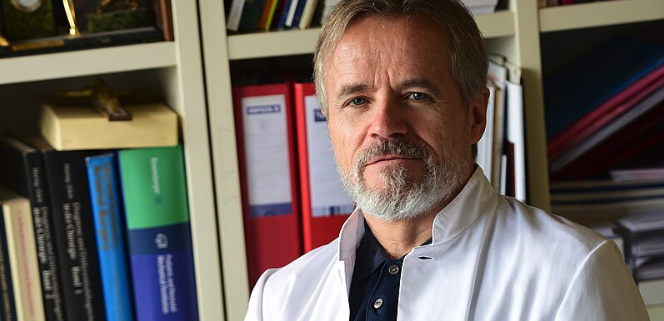

Auslöser ist Maisano-Nachfolger Paul Vogt. Der fuhr heute (Freitag) im Gerichtssaal schweres Geschütz gegen das USZ und seine Exponenten auf.

150 Patienten seien von 2016 bis 2020 unter fragwürdigen Umständen ums Leben gekommen.

n jener Herzchirurgie, wo unerprobte Herz-Produkte an Kranken ausprobiert worden seien und ein „unethisches und kriminelles Verhalten“ geherrscht habe.

Vogts Vorwürfe haben Gewicht. Der langjährige Hirslanden- und USZ-Chefarzt geniesst hohes Renommee, sein Wort zählt.

Er machte klar: Patienten seien in der Herzchirurgie zu Schaden gekommen, alles andere sei „schlicht gelogen“.

Für die Abrechnung mit den USZ-Chefs wählte Vogt einen Saal des Zürcher Bezirksgerichts, wo er alles sagen durfte, weil er selber als Beschuldigter vor den Schranken der Strafjustiz stand.

Vogt nutzte das Recht des Angeklagten – zu seinen Gunsten. Die Richterin liess den Mediziner frei reden. Am Ende sprach sie ihn auf ganzer Linie frei.

Es sei dem Herz-Arzt Unrecht zugefügt worden, eine „politische Intrige“ seiner Gegner könne nicht ausgeschlossen werden.

Der Fall um Maisano und all jene, die den Italiener mit seinen Geschäftsinteressen und Interessenkonflikten bis heute schützen, erhält eine dramatische Wendung.

Allen voran für die oberste Zürcher Gesundheitspolitikerin Natalie Rickli. Die SVP-Vorzeigefrau mit Bundesratsambitionen kennt das ausufernde Dossier in- und auswendig, seit es 2020 auf ihrem Tisch landete.

Gemacht hat sie … nichts. Hätte es dafür noch einen Beweis gebraucht, so lieferte sie ihn heute, an diesem fürs USZ und für Zürich historischen Tag, gleich selbst.

Ihr Sprecher meinte nämlich auf die Frage, was die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich als USZ-Oberaufseherin nach Vogts im Tages-Anzeiger prominent gebrachten Vorwürfen unternehme:

„Wenn Sie den Artikel genau lesen, dann stellen Sie fest, dass es sich um alte Geschichten handelt, die der Tages-Anzeiger immer wieder aufwärmt und die allesamt erledigt sind.“

Schnee von gestern – so Ricklis Mann für die Kommunikation. Der fuhr fort: „Falls Sie den Eindruck haben, dass es etwas Neues gibt, fragen Sie bitte beim USZ nach.“

Das tat schon die NZZ, sie brachte die Position des USZ. Man habe alles untersucht und dabei „keine Gefährdung von Patienten“ gefunden, zitierte sie eine Sprecherin des Spitals.

Allein diese Aussage ist Zündstoff pur.

Für die eigene Untersuchung ab Anfang 2020 hatte die USZ-Leitung die Zürcher Kanzlei Walder Wyss mandatiert.

Maisanos Behauptung, es habe „keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung“ bestanden, sei „zu relativieren“, schrieben die Anwälte im Ergänzungsbericht i.S. Projekt Neptun“.

Weiter steht im Dokument, das mit „STRENG VERTRAULICH“ gekennzeichnet ist und vom 23. September 2020 datiert:

Die „fehlende Erwähnung des nicht (mehr) verankerten Teils des Cardiobands“ habe „eine erhöhte Gefährdung (z.B. mit Blick auf einen etwaigen Folgeeingriff bewirken“ können.

Weiss die USZ-Leitung nicht mehr, was in ihren selbst bestellten Berichten steht?

Oder versucht sie auch jetzt noch, nach dem heutigen Paukenschlag durch Spitzen-Herzarzt Vogt, die Causa Maisano schönzureden?

Sicher ist: Das USZ war in der Zeit von Maisano zur Todes-Falle geworden – mit 150 verstorbenen Patienten, deren Ableben Fragen aufwarf.

Wie konnte das passieren? Wer trägt dafür die Verantwortung? Und was wurde bis heute unternommen, damit das USZ wieder sicher wird?

Ins Haus gelassen und bis zuletzt die schützende Hand über Maisano gehalten hatte Gregor Zünd.

Der CEO des Unispitals war stolz auf seinen aus Italien eingewechselten „Star“. Der brachte im Rucksack neuartige Implantate für die Reparatur am Herzen mit, sogenannte Cardiobänder.

Was kaum einer wusste: Sie stammten aus Maisanos eigener Unternehmung, der Valtech. Die wollten Maisano und seine Partner rasch verkaufen.

Dafür brauchten sie Patienten, denen sie ihr Cardioband einpflanzen konnten. Sie fanden sie, indem sie ihnen die neue Methode als gute Sache ans Herz legten.

In der Folge kam es zu Tragödien, Maisano und Co. hingegen wurden reich.

Ihr „Exit“ mit Verkauf an den US-Multi Edwards spülte als 1. Tranche enorme 340 Millionen Dollar in die eigene Kasse.

Gregor Zünd hatte für den Reibach kräftig die Werbetrommel gerührt.

Eine Weltneuheit, posaunten seine Marketing-Leute nach dem Premiere-Eingriff hinaus. Dass das Promovideo manipuliert war und die das Cardioband haltenden Schrauben bald schon aus dem Gewebe flogen:

Dazu gabs dann keinen Ton.

Im 2020, als ein Whistleblower Zünd über diesen und weitere Vorgänge unter Maisano und seine Gefährten ins Bild setzte und die Walder Wyss-Anwälte sie nicht aus der Welt schaffen konnten, kams zur Trennung.

Von beiden, also Maisano und dem Whistleblower.

Der Herz-Chef wurde aber nicht etwa mit Schimpf und sogar Klagen in die Wüste geschickt, sondern er durfte unter Abgesang von Lobeshymnen von dannen ziehen.

Der Whistleblower jedoch wurde mit dem Recht drangsaliert.

Die Affäre hatte da bereits zu hohe Wellen geschlagen, als dass man sie einfach hätte aussitzen können. Köpfe mussten rollen.

Einer tat es: jener von Spitalrats-Präsident Martin Waser.

Der ehemalige Zürcher Stadtrat, der sich einst von einem später verurteilten Chefbeamten einen Transporter des Abfuhrwesens der Stadt zum Sondertarif aushändigen liess, räumte seinen Sessel.

CEO Zünd blieb – mit dem Segen seiner höchsten Chefin, Natalie Rickli. Um die Wogen zu glätten, brauchte es nun noch das Plazet der Legislative.

Eine Subkommission USZ kam zum Einsatz, geführt von Arianne Moser, einer Freisinnigen, die später mit einer Raiffeisen-Karriere zu reden gab.

Dass der Fall derart explodiert sei, führten Moser und ihre Kommissions-Gspänli auf ein Zerwürfnis zweier Alphas zurück: Klinikchef Maisano gegen Leitender Oberarzt und dann Whistleblower.

Nötig sei im Übrigen mehr Macht für den CEO des USZ. Für Zünd.

Ausgerechnet.

Der hatte zig Affären zu verantworten, von Bauaufträgen für einen vorbestraften Immobilien-Entwickler bis zu USZ-Millionenaufträgen für die deutsche Fresenius Medical.

Beim deutschen Multi sass Zünd im VR.

Flankenschutz bei der Reinwaschung von Maisano erhielt Mosers Subkommission vom Online-Edel-Magazin Republik.

Das Medium mit den vielen Köpfen und den raren, dafür langen Texten vertauschte die Rollen. Maisano der Gute, der Whistleblower der Schlechte.

Die Journalisten bezogen sich auf das Gericht, das der Whistleblower angerufen hatte, weil er seine Entlassung nicht akzeptieren wollte.

„Das Spital trennte sich von zwei Hauptexponenten des Konflikts, mit dem einen einvernehmlich, mit dem anderen im Streit“, so die Republik.

„Es durfte dies tun, so die Auffassung des Verwaltungsgerichts: weil es um das Wohlergehen der Patientinnen gegangen sei. Und weil gerade bei Herzoperationen kein Risiko eingegangen werden dürfe.“

Der Whistleblower, also der Warner vor möglichem Pfusch und Gier durch Maisano, habe das „Wohlergehen“ der Patienten mit seinem Verhalten ebenso gefährdet wie sein Vorgesetzter.

Die Version des Hahnenkampfs als Ursache des tödlichen Klimas in der Zürcher Herzchirurgie hatte sich ein für allemal durchgesetzt.

Heute steht diese Interpretation als das da, was sie war, seit sie von FDP-Moser, Republik, Zünd, Waser und implizit auch von Regierungsrätin Rickli in die Welt gesetzt worden war:

Als komplette Schimäre.

Die Zeche zahlte der Whistleblower mit seinem Ausscheiden aus dem Arztleben. Neu politisiert er für die SVP im Schwyzer Kantonsrat und führt Unternehmen im Medizinalbereich.

Verlierer ist auch das US-Unternehmen Edwards Lifesciences.

Ein Gerichtsurteil hat gezeigt, dass die Umsätze mit dem für Hunderte von Millionen gekauften Cardioband kaum messbar sind.

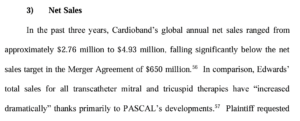

„In the past three years, Cardioband’s global annual net sales ranged from approximately $2.76 million to $4.93 million, falling significantly below the net sales target in the Merger Agreement of $650 million.“

Diese jährlichen Verkaufserlöse, aufgeführt im Richterspruch vom 12. Dezember 2023, lagen weit weg von dem, was Maisano und Co. den Käufern in Aussicht gestellt hatten:

Bei nicht einmal 1 Prozent des Versprochenen.

Die Edwards-Chefs verweigerten denn auch die 2. Tranche des vereinbarten Preises für die Valtech von 350 Millionen Dollar, was zum Streit mit den Verkäufern führte.

Am Ende gab das Delaware-Gericht Edwards Lifesciences recht.

Spätestens da war klar, dass die ganze Valtech mit ihrem Cardioband nicht viel mehr als Show war – und Opfern, die darob ihr Leben verloren.

Doch Maisano, der wie vom „Beobachter“ später enthüllt nicht einmal einen echten Doktortitel erworben hatte, blieb unbehelligt. Das Mailänder San Raffaele-Spital nahm ihn bei sich auf.

Prüft das Unispital jetzt, nachdem das Delaware-Gericht Maisanos Cardioband endgültig entzaubert hat, Strafanzeige gegen ihren Ex-Vorzeige-Chirurg?

„Wir haben die hinter dem genannten Urteil stehenden Sachverhalte analysiert und sehen von Seiten USZ keinen weiteren Handlungsbedarf“, meinte ein Sprecher des Spitals vor Monatsfrist.

Auch die anderen zentralen Figuren im Drama bleiben unbehelligt.

Maisanos Schirmherr Gregor Zünd dürfte zum eigenen Abschied im 2023 einen goldenen Fallschirm von einer halben Million erhalten haben; dies nach Verlusten ohne Ende.

Spitalrats-Präsident Martin Waser geniesst sein Rentnerleben mit üppiger Beamten-Pension; er dürfte noch knapp wissen, wie man USZ buchstabiert.

Am besten geht es Arianne Moser, Maisanos Weisswascherin.

Kaum sass sie nicht mehr im Kantonsrat, schon wählte sie der USZ-Verwaltungsrat unter Waser-Nachfolger André Zemp in den Verwaltungsrat der ZüriPharm.

Das ist die verselbständigte ehemalige Kantonsapotheke, die neu als Aktiengesellschaft dem Unispital angehängt ist.

„Ich bin seit vergangenem Mai nicht mehr Mitglied des Kantonsrates (bei den letzten Erneuerungswahlen nicht mehr angetreten) und habe entsprechend seit dem Frühjahr keinerlei politische Aufgaben in diesem Bereich“, so Moser.

„Daher ergibt sich kein Governance-Thema.“

Moser, die mit ihrem Mann eine Consultingfirma leitet und von Medikamenten so viel Ahnung hat wie eine Tantra-Masseurin von Neurochirurgie, kriegt von jener Organisation Prestige und Geld, der sie in grösster Not zu Hilfe geeilt war.

Zürich, diese Weltstadt der Eidgenossenschaft, wie es effektiv operiert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf «Inside Paradeplatz»; mit freundlicher Genehmigung des Autors.