Eine Grabrede

Es war einmal eine Idee, die zerschellte.

Die Idee war, wie viele Ideen, ziemlich gut. Christof Moser hatte sich lange mit dem Gedanken getragen, etwas zu machen, was der Traum wohl jedes Journalisten ist. Wie wär’s, wenn es ein Online-Magazin gäbe. Eines, das werbeunabhängig ist, nur von den Einnahmen seiner Abonnenten lebt und endlich wieder das macht, wozu Journalismus eigentlich da ist: Expeditionen in die Wirklichkeit, wie das der Schönschreiber Constantin Seibt schönschrieb.

Also wurde konzipiert und gehirnt und geschaut und schliesslich angekündigt. Man nahm dabei den Mund so voll, dass die «Republik» spöttisch als der selbsternannte Retter der Demokratie bezeichnet wurde.

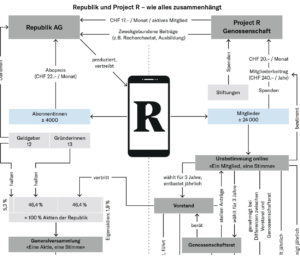

Es wurde ein Crowdfunding gemacht, das alle Erwartungen übertraf. Dazu wurden mehrere Mäzene gefunden, die tief in ihre tiefen Taschen griffen. Dann wurde eine ausgefinkelte Struktur entwickelt, der eigentlich nur der Hauptsitz auf den Bahamas fehlte. Eine Holdingstruktur mit einer Genossenschaft und einer AG.

Da kamen die ersten Zweifel auf, ob die «Republik»-Macher wirklich wissen, was sie tun:

Nein, das muss man nicht verstehen, das versteht auch innerhalb der «Republik» kaum einer. Auf jeden Fall, der Fluch einer Holding, gab es dann einen Verwaltungsrat, einen Genossenschaftsrat, eine Geschäftsleitung und eine Chefredaktion. Und ein paar Indianer.

Im ersten Überschwang erklärte man die Finanzierung für mindestens zwei Jahre gesichert und legte los. Gleich der Start war eine ernüchternde Enttäuschung. Zwei Jungredaktorinnen plus Fotograf reisten durch die USA und sollten eigentlich erklären, wieso denn Donald Trump gewählt worden war. Im Ansatz eine originelle Idee. Nur: die Mädels zofften sich in erster Linie und beschäftigten sich mit sich selbst. Journalistisch unterliefen ihnen reihenweise Unsauberkeiten und Fehler. So versuchte ein von ihnen übel in die Pfanne gehauener Geistlicher, wenigstens das Foto seines Sohnes aus dem Artikel zu löschen.

Da zeigte die «Republik» zum ersten Mal ihr hässliches Gesicht. Keine Chance, klag uns doch ein, wir korrigieren oder ändern nichts, beschied sie ihm. Die beiden Autorinnen hatten ihm Einsicht in seine Quotes versprochen, dachten dann aber wohl, dass so ein Wicht im Süden der USA doch niemals mitkriegen werde, wie man ihn in einem kleinen Schweizer Organ als Waffennarr karikiert – und pfiffen auf seine Autorisierung.

Diese Reisereportage legte auch in anderer Beziehung eine Marotte vor, die dann fleissig nachgeahmt wurde: die Überlänge von Beiträgen. 20’000 A waren eine Kurzstrecke, 40’000 A, 60’000, 120’000 und mehr; notfalls halt in mehrere Teile verhackt.

Was im Kleinen sich unangenehm äusserte, wurde auch zur schlechten Angewohnheit im Grossen. Eine aufgewärmte Story über üble Zustände im Bündner Immobilienwesen, mit einem übel beleumdeten Kronzeugen. Kritik daran wurde als Majestätsbeleidigung zurückgewiesen. Immer wieder folgten zu Riesenskandalen aufgeladene Storys, als wären die «Republik»-Macher bei den «Leaks»- und «Papers»-Aufplusterern in die Schule gegangen. ETH, ein Riesen-Mobbingskandal. Die ETH musste gerichtlich erzwingen, dass aus diesem Ballon die Luft rausgelassen wurde.

Die «Republik» verstieg sich bis zur Lächerlichkeit. Selbst als der Leiter einer Sitzung öffentlich bekanntgab, dass nicht wie von der «Republik» behauptet ein Professor daran teilgenommen hatte – und damit doch seinen Ruf in die Waagschale warf –, knirschte die «Republik», dass aufgrund ihr vorliegender Informationen das doch so gewesen sei.

«Globe Garden», ein angeblicher Riesenskandal, unglaubliche Zustände, alle basierend auf anonymen und nicht überprüfbaren Behauptungen ehemaliger Mitarbeiter, die «Republik» traute sich nicht einmal, selbst einen Augenschein zu nehmen, sondern «recherchierte» alles am Schreibtisch. Die seriöse Untersuchung einer spezialisierten und unabhängigen Kanzlei ergab: kein einziger Vorfall, einfach nichts liess sich erhärten oder nachvollziehen.

Inhaltlich denaturierte die «Republik» schnell zu einem Gesinnungsblasen-Bedien-Organ. Nachdem die «SonntagsZeitung» die ETH-Recherche der «Republik» in der Luft zerrissen hatte, rächte sich das Organ mit einer mehrteiligen Serie unter dem grossmäuligen Titel «Tamedia Papers». Der gleiche Autor verbrach dann ein Denunziationsstück über ein angebliches Netzwerk von «Infokriegern». Angeteasert als «Eine Reise ans Ende der Demokratie». In Wirklichkeit war das eine Reise ans Ende des seriösen und ernstzunehmenden Journalismus. Denn der Autor hatte lediglich mit einem einzigen der von ihm als Mitglieder eines üblen, rechten Netzwerks von Publizisten verunglimpften Gespensternetzes gesprochen. Das hinderte ihn nicht daran, eine Handvoll dieser Infokrieger namentlich zu nennen und wie ein irrer Verschwörungstheoretiker ein ganzes Organigramm zu pinseln.

Es war nicht als Selbstkritik gemeint, wenn es in dieser Schmiere hiess: «Trump und Pandemie haben einen Nährboden für ein Medien-Ökosystem geschaffen, in dem Fakten keine Rolle mehr spielen.»

Aber das war ja nur der inhaltliche Niedergang. Dazu gesellte sich schnell der finanzielle. Schon nach einem Jahr musste die «Republik» die erste Bettelaktion starten, der sich dann weitere hinzugesellten. Nach dem Gesetz der Steigerung drohte die «Republik» dann sogar damit, sich zu entleiben, aufzuhören und alle 55 Nasen, auf die die Payroll angeschwollen war, auf die Strasse zu stellen, wenn nicht ein Milliönchen oder so zusammenkäme.

Was die erlahmende Spendierlaune der Abonnenten nicht schaffte, mussten dann Sponsoren und Mäzene erledigen, zuvorderst die Brüder Meili, die sich wohl schon mehrfach gefragt haben, ob die Entscheidung, schlechtem Geld gutes hinterherzuwerfen, wirklich vernünftig war.

Als Höhepunkt dieser Nummer wurde ein sogenanntes «Klimalabor» ins Leben gerufen und üppig ausgestattet. Das beschäftigte sich mal ein Jahr mit sich selbst und mit der Frage, was es eigentlich tun solle. Als auch da das Geld knapp wurde, forderte die «Republik» einfach ultimativ weitere 250’000 Franken. Sonst müssten die Labormacher entlassen werden.

Zum inhaltlichen und finanziellen Niedergang gesellte sich dann die übliche Arschtreterei intern. Der Gründer und Chefredaktor Moser wurde rausgemobbt und als «Stabsstelle Chefredaktion» ruhiggestellt. Der angesehene Publizist Roger de Weck wurde zunächst mit grossem Trara als neuer VR-Präsident vorgestellt, trat aber sein Amt gar nicht erst an.

Auch der interimistische Chefredaktor wurde abgesägt, nachdem die «Republik» in einer Kamikaze-Aktion beschlossen hatte, den Abschwung und Geldmangel damit zu bekämpfen, noch viel mehr Geld auszugeben.

Statt mit Primeurs oder guten Storys macht die «Republik» immer häufiger Schlagzeilen mit internen Querelen, einer Steuerschummelei, einem bis heute undurchsichtigen Fall von angeblichen sexuellen Übergriffen eines Starreporters, der dann ohne Anhörung zuerst freigestellt, anschliessend fristlos gefeuert wurde.

Schliesslich outete sich der neue VR-Präsident als Traumtänzer und Irrwisch. Obwohl vorher bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle beschäftigt, bezeichnet er die finanzielle Lage der «Republik» als gut. So gut sie halt sein kann, wenn selbst die Testatfirma eine Überschuldung konstatiert, die so gravierend sei, dass nur der Rücktritt grosser Gläubiger den Gang zum Konkursrichter verhindert habe. Wobei die Fähigkeit zum Weiterexistieren stark gefährdet sei.

Kein Problem, meint der medienfremde neue VRP, wir zielen einfach 100’000 Abos an, dann sind alle Probleme gelöst.

Ein interner Untersuchungsbericht legt schonungslos üble, intrigante Machtkämpfe in der Redaktion offen, die sich lauthals über solche Zustände bei anderen Medien beklagt hatte.

Wie Lukas Hässig schonungslos analysierte, ist die «Republik» eigentlich nur noch ein Zombie, ein künstlich beatmeter Untoter. Schlimmer noch: Renommee und Image sind angeschlagen bis ruiniert, journalistisch kriegt das Organ nichts mehr gebacken; Edelfeder Seibt ist fast verstummt; wenn nicht, verliert er sich in ellenlangen Warnungen vor dem neuen Faschismus in den USA, die keiner zu Ende lesen mag.

Das nach längerem Zögern inaugurierte Chefredaktor-Duo hat noch nie eine Redaktion geleitet. Daniel Binswanger nervte bislang höchstens durch seine wöchentlichen Episteln, in denen er der Welt, der Schweiz, allen Menschen und Anhängern der SVP insbesondere unablässig und ungefragt gute Ratschläge und Besserwissereien mit auf den Weg gibt.

Traurig, sehr traurig. Eigentlich war die Idee ja gut. Der alte Rock’n’Roll. Guter Journalist, gute Recherche, gute Story. Das freut den Leser, dafür zahlt er sogar.

Aber stattdessen eine mit sich selbst beschäftigte, verbitterte, kreischig gewordene Redaktion, umkreist von Sesselfurzern, deren Beitrag zur Erstellung von schlappen drei Lebenszeichen am Tag (wochentags, versteht sich) nicht erkennbar ist.

Ein desaströser Geschäftsbericht, der mit Alarmsirenen und flackernden Rotlichtern gespickt ist. Dazu ein VRP, der das alles keinen Anlass zur Beunruhigung findet. Abgespacet, sagt man wohl dazu. Der kleine Planet «Republik» hat sich von der Erde gelöst, im Rothaus an der Langstrasse hat nicht mal der krachende Konkurs des Kosmos Stirnfalten ausgelöst. Man schwebt halt in seiner Blase, bis sie platzt.

Dann war natürlich das Umfeld, der Rechtsruck, die widrigen Umstände, die üblen Netzwerke, auf jeden Fall alle anderen und alles andere dran schuld. Aber sicherlich nicht einer der Lohnempfänger, die Unternehmer spielen wollen und in dieser ganzen Leidensgeschichte mit unanständiger Bettelei niemals daran dachten, ihr fixes Gehalt ein wenig herabzusetzen. Immerhin der mit Abstand grösste Kostenfaktor.

Trauerspiel war’s lange Zeit, dann wurde es zur Tragödie mit Diadochenkämpfen, heute ists nur noch tragikomisch, eine Farce. Ein Witzblatt, das sich vielleicht als letzte Handlung um den Kauf des «Nebelspalter» bemühen sollte. Denn für Realsatire haben die «Republik»-Macher ein Händchen.