Kläglich klagen

Verlage wollen 2,3 Milliarden Euro von Google.

Es gibt seit Jahren die Steigerung: dumm, dümmer, Verlagsmanager. Denn seit vielen Jahren sind diese Stümper nicht in der Lage, ihre Werbeflächen im Internet selbst zu bespielen.

Stattdessen treten sie sie an Google ab. Das führt im Extremfall dazu, dass Fake-Inserate mit Prominenten wie Roger Federer, einer Meteorologin oder einer ehemaligen «Tagesschau»-Sprecherin erscheinen, vor denen dann die Verlage warnen, die zuvor damit Geld kassierten.

Im Normalfall kassieren die Verlage ein Trinkgeld – und Google fährt den Löwenanteil ein.

Nun könnte man nach vielen Jahren vielleicht Möglichkeiten evaluiert haben, wie die Verlage an ihren eigenen Werbeflächen verdienen. Oder man könnte herausgefunden haben, was die Verlage Sinnvolles dafür tun, dass die Verwurstung ihrer Nachrichten durch Google nicht nur bei Google zu Einnahmesteigerungen führt. Oder die Verlage könnten sinnvolle Konzepte anbieten, wie das Training von KI mit gigantischen Textmengen aus ihren Archiven abgegolten werden könnte.

All das könnten die überbezahlten und unterbelichteten Verlagsmanager tun. Stattdessen klagen sie. Klagen im Sinn von jammern und klagen im Sinn von Prozess.

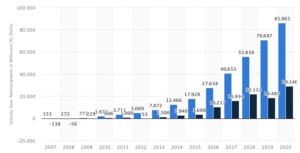

Gerade wieder wurde eine solche Sammelklage von über 30 Medienunternehmen in den Niederlanden gegen Google eingereicht. Die Verlagshäuser, darunter auch Ringier aus der Schweiz, andere Verlage hingegen nicht, wollen 2,3 Milliarden Euro Schadenersatz. Eigentlich ein Klacks gegen die 224,5 Milliarden Dollar, die Google mit Online-Werbung erzielt.

Nun wollen aber die Verlage mal wieder ein «faires Wettbewerbsumfeld» erreichen. Google hingegen ballert zurück: «Die vorliegende Klage ist von spekulativer und fragwürdiger Natur, und wir werden energisch und sachlich dagegen vorgehen.»

Dahinter steckt das ewig ungelöste Problem der Werbung auf Medienwebseiten im Internet. Früher, im Print, was die meisten Manager heute noch verstehen, war’s einfach. Wer in einer Zeitung oder Zeitschrift inserieren wollte, ging zu deren Inserateverwaltung, bestellte und löhnte. Dann wurde das den Medienhäusern zu aufwendig und anstrengend. Sie lagerten die Inserateakquisition aus und bezahlten dem Dienstleister einen Prozentsatz, ein Trinkgeld der so generierten Einnahmen.

Dann überfiel das Internet die Print-Verlagsmanager, die erst einmal eine Weile mit offnen Mündern dastanden und sagten: hm, um da Traffic zu kriegen, muss man scheint’s alles umsonst anbieten. Und Inserate, meine Güte, ist das kompliziert, da sollen doch Profis ran. Da gibt’s doch diese Suchmaschine, wie heisst die noch gleich, die finanziert sich scheint’s über Werbeeinnahmen im Internet, obwohl ihr Angebot auch gratis ist. Dann soll die das doch bei uns auch machen, Problem gelöst.

Problem wunderbar gelöst. Nun kassiert der Dienstleister Google den Löwenanteil der Einnahmen und speist die Verlage mit einem Trinkgeld ab.

Da hätte man nun viele Jahre Zeit gehabt, sich eine Alternative für dieses idiotische Geschäftsmodell einfallen zu lassen. Stattdessen kratzte man sich ausgiebig am Kopf und versucht mit immer neuen und absurderen Modellen von Bezahlschranken, doch noch etwas für die geldwerte Leistung zu kassieren, selbst hergestellte News ins Internet zu pusten.

Aber verflixt auch, geht die Bezahlschranke hoch, geht der Traffic runter. Und Pay per View (oder per Click) ist die feste Währung bei Online Ads.

Das ist das eine Problem, ungelöst. Das andere: wie kassieren wir anständig bei Ads ab, die von unseren Reichweite profitieren, die angeschaut werden, weil wir den Content dazu bieten? Verflixt nochmal, keine Ahnung, sagen die Verlagsmanager, halten wichtige Konferenzen ab, jetten um die Welt, verursachen Spesen ohne Ende – und kriegen nix gebacken.

Ausser klagen. Jammern, klagen und einklagen. Gegen etwas, was sie selbst jahrelang geduldet haben. Und nun hoffen sie, nicht aus dem Gericht gelacht zu werden. Statt sich endlich etwas einfallen zu lassen.

Die unaufhaltsame Absenkung des inhaltlichen Niveaus, die brutalen Sparrunden ohne Preisnachlass für den Konsumenten und mit der Behauptung, der Inhalt sei nun zwar kleiner, aber dafür konzentrierter und besser, die inzwischen keiner mehr ernst nimmt, sind der eine Grund für das Abserbeln der klassischen Medien. Der andere, mindestens so wichtige, ist die flächendeckende Unfähigkeit, sich an Gewinnen angemessen zu beteiligen, die durch die Verwendung des Produkts durch Dritte, in erster Linie Google, entstehen.

Google wird den Verlagen ein paar Brocken hinwerfen, dazu ein ernstes Gesicht machen und anschliessend hinter verschlossenen Türen in homerisches Gelächter ausbrechen. Und die Verlagsmanager werden mit ernstem Gesicht verkünden, dass ihnen hier ein grandioser Vergleich gelungen sei. Ohne zu merken, dass das genauso lachhaft ist wie der aufs Skelett abgemagerte Content.