Liste der Ehre und Schande

Der Friedensnobelpreis wurde Würdigen und Unwürdigen verliehen.

Sicherlich, Henri Dunant, der erste Preisträger im Jahr 1901, hat ihn verdient. An den Mitpreisträger Frédéric Passy hingegen erinnert sich kaum einer mehr. An die folgenden auch nicht, bis Bertha von Suttner. Viele, viele Unbekannte, dann 1935 Carl von Ossietzky, was ihn aber auch nicht davor schützte, von den Nazis ermordet zu werden.

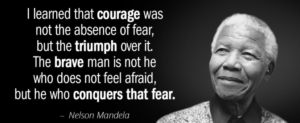

1952 Albert Schweitzer, 1961 postum Dag Hammarskjöld, 1964 Martin Luther King. 1971 Willy Brandt, 1984 Desmond Tutu, dann Gorbatschow, Mandela. Eine Liste der Würdigen.

1973 begann die Liste der Unwürdigen, als Erster erscheint auf ihr der mutmassliche Kriegsverbrecher Henry Kissinger. Sein nordvietnamesischer Verhandlungspartner hatte den Anstand, den Friedensnobelpreis abzulehnen. 1992 bekam ihn Rigoberta Menchú, die ihre ganze Biographie erfunden hat. Ob ihn die Vereinten Nationen (2001) oder Jimmy Carter (2002) verdient haben? Schon präventiv wurde er 2009 Barack Obama verliehen, der etwa so unwürdig ist wie Kissinger, da er wöchentlich eine Kill List abzeichnete, damit die Ermordung von mutmasslichen Terroristen autorisierte. Inklusive Hunderte von «Kollateralschäden», wenn zum Beispiel eine Hochzeitsgesellschaft mit einer Versammlung von Fundamentalisten verwechselt wurde.

Was die Europäische Union dafür getan haben soll, 2012 den Friedensnobelpreis verliehen zu bekommen? Aber eigentlich alle an Unwürdigkeit überstrahlt der äthiopische Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed vom Jahr 2019. Er wurde für seine Friedensbemühungen mit Eritrea geehrt. Aber 2020 fing er einen grausamen Krieg mit der abtrünnigen Provinz Tigray an. Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit starben und sterben hier Hunderttausende, Millionen leiden bis heute Hunger.

Gleichzeitig ist Ahmed offensichtlich grössenwahnsinnig geworden und plant einen neuen Regierungspalast. Auf 503 Hektaren. Das sei «grösser als Windsor, das Weisse Haus, der Kreml und Chinas Verbotene Stadt zusammen», entrüstet sich eine afrikanische Zeitschrift. Laut Abiy soll der Wahnsinn bis zu 10 Milliarden Dollar oder mehr kosten, fast so viel wie das gesamte Staatsbudget.

Der Letzte, der einen solchen Wahnsinnsplan hatte, war der rumänische Diktator Ceausescu. Sein monströser «Parlamentspalast» wurde tatsächlich mehr oder weniger fertig, bevor der Potentat 1989 hingerichtet wurde.

Aber immerhin bekam Ceausescu nicht noch vorher den Nobelpreis. Das lag aber wohl daran, dass er ein kommunistischer Diktator war. Denn 2022 wurde ein belarussischer Menschenrechtsaktivist, die russische Organisation Memorial und das «Center for Civil Liberties» in der Ukraine ausgezeichnet. Das hätte eigentlich alle Hände voll zu tun, denn um die bürgerlichen Freiheiten ist es in der Ukraine nicht viel besser bestellt als in Russland.

Mit jeder Verleihung an einen Unwürdigen, jeder Verleihung aus kurzatmigen politischen Gründen, jeder vorschnellen Verleihung entwertet sich eine der wertvollsten Auszeichnungen der Welt.

Friedensnobelpreisträger, wenn das einen Nelson Mandela, einen Willy Brandt, einen Martin Luther King ziert, dann ist das ehrfurchtgebietend und wohlverdient. Aber leider wird die Liste von Fehlgriffen und fragwürdigen Ausgezeichneten immer länger. Das ist eine Schande. Und dabei sind Persönlichkeiten, die ihn verdient hätten und nicht bekamen, wie Mahatma Gandhi, noch gar nicht erwähnt.