Werbung, tiefergelegt. Lowered

«Kauf mich, ich bin gut und günstig.» Wenn’s mehr sein soll, wird’s armselig und englisch.

Die neue Werbekampagne von Tally Weijl setzt einen schönen Tiefpunkt für alles: «#fuckexpectations» heisst der Claim des Klamottenherstellers. Damit sollen junge Frauen motiviert werden, «sich von niemandem vorschreiben zu lassen, was man zu tun, zu sagen oder zu tragen hat», schwurbelt Rod Kommunikation, die diesen Kopfschuss zu verantworten hat.

Schon wieder ein Kunde, der von seiner eigenen Werbeagentur aufs Kreuz gelegt wurde. Rebellion gegen Erwartungen, so geht der Stuss weiter. Womit also Tally Weijl damit wirbt, dass man entweder diesen Klamotten den Stinkefinger zeigt – oder ernsthaft meint, durch ihren Kauf ein rebellisches Signal gegen Rollenbilder zu setzen.

Da wollen wir mal hoffen, dass die Protestfrauen von Tamedia – mangels anderer Resonanz auf ihr längst abgelaufenes Ultimatum – nicht alle in Tally Weijl rumlaufen werden.

Bezüglich «fuck» kann noch gesteigert werden

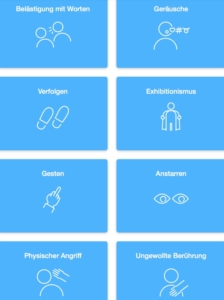

Kann man solchen Schwachsinn noch steigern? Nun, wenn man die Stichworte Corine Mauch, Belästigung, Verschwendung von Steuergeldern mixt, einmal schüttelt, dann kommt heraus: «Zürich schaut hin». Die neue Plattform, sozusagen die Ergänzung zu netzpigcock.ch. Denunziation, leicht gemacht. Anonym, praktisch, auch für Analphabeten geeignet. Jeder kann mitmachen, kostet nichts, tut nicht weh. Ist aber vollbescheuert.

Mit idiotensicherer Gebrauchsanweisung:

Auch «Zalando» ist immer vorne dabei, wenn es um Kampagnen im Stil von «schrei vor Glück» geht. Dabei ist eine gewisse Schmerzfreiheit unabdingbar:

Das erinnert etwas an den grossartigen Werbespruch der Parfümeriekette Douglas: «Come in and find out». Was bösartig übersetzt wurde mit: Komm rein und finde den Ausgang. Immerhin, die Zürcher Denunziantenplattform handelt ihr Anliegen auf Deutsch ab. Aber so etwa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und das ist schon ziemlich lange her, haben die meisten Werbeagenturen bis heute nicht kapiert: die Mehrheit der Konsumenten im deutschen Sprachraum spricht Deutsch.

Werbung auf Englisch für Deutschsprachige funktioniert nicht

Seit vielen vielen Jahren belegen entsprechende Untersuchungen, dass rund Zweidrittel der angepeilten Käufer eingestehen, Claims auf Englisch nicht richtig zu kapieren. Weniger als 30 Prozent behaupten, das Anliegen des Werbers auf Englisch richtig zu verstehen. Wer meint, dass das halt nach unten gezogen werde durch die Teilnahme von älteren Säcken: auch bei der Altersgruppe von 18 bis 40 behauptet nur die Hälfte, wenigstens «ungefähr» oder sogar genau zu verstehen, was zum Beispiel «totally you» uns sagen will.

Es spricht natürlich für die Eloquenz der Werber, dass sie nach wie vor, mit oder ohne Begleitung eines in strengem Schwarz gekleideten AD, arglosen Kunden einen neuen englischen Werbespruch aufs Auge drücken können. «Just do it» sei doch einfach knalliger als «tu’s einfach». Und wo sich jeder gehobene Hauswart «Facility Manager» nennen lässt, kann das doch nicht ganz falsch sein.

Doch, ist es aber. Es ist völlig bescheuert, schon von Anfang an sich von mindestens der Hälfte der potenziellen Zielgruppe zu verabschieden. Völlig realitätsfern ist auch, mit den nun endgültig ausgelutschten Begriffen Rebellion oder holprigen englischen Sprüchen zu werben. Vielleicht ein Wort dazu, wie die Produkte von Tally Weijl oder Zalando oder auch von H&M oder Zara hergestellt werden? Ist doch überhaupt nicht megakrass und voll easy, wenn beim Einsturz eines Sklaven-Sweatshops in Bangladesh herauskommt, dass dort auch Klamotten für diese Anbieter hergestellt wurden.

Vielleicht fällt es einigen Kunden auch auf, dass alles Gelaber über Rebellion, Individualität, Einzigartigkeit ziemlich hohl wird, wenn man auf dem Zettelchen liest «made in China». Was nicht bedeuten muss, dass «made in Italy» oder «made in Peru» oder «made in Brasil» unbedingt besser ist.

Aber wie für eine gute Kampfscheidung braucht es auch hier immer zwei. Den Werber, der mit dem ewig gleichen Besteck grösser Budgets aus dem Kunden rausschneiden will. Und den Kunden, der ihm das erlaubt, auch wenn er wissen müsste, dass es schwachsinnig ist.

Es braucht immer zwei, um Geld zum Fenster hinauszuwerfen

Immerhin kann sich der angepeilte Konsument dieser Werbefalle einfach entziehen. Wer nicht mal kapiert, was er kaufen soll und warum, der spart ungemein. Besonders nassforsch wird’s allerdings, wenn man am normalerweise heiligen Logo eines Medienorgans rumschrauben darf. Auch hier trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Hier herrscht Mut zur Hässlichkeit, aber das Wissen, dass jede «Modernisierung» ein Verbrechen wäre; teuer und fatal:

Ungefähr so intelligent wie der nach vielen Jahren erfolgreiche Versuch, den unsterblichen Marlboro-Cowboy zu x-en. Vorher hob ihn höchstens der Lungenkrebs aus dem Sattel. Aber wenn eine neue Verantwortliche, die noch nie etwas gebacken kriegte in ihrer Karriere, ein Zeichen setzen will, dann darf am bewährten, ikonischen «Blick»-Logo rumgefummelt werden. Dass dann neu mit Regenrohr, sinnlosem Strich und als separierte Kästchen wieder auferstehen darf.

Es spricht für den Werber Frank Bodin, dass er damit die nächste Bruchlandung sicherlich verhindert hat und seine neuste Metamorphose Bodin.Consulting ein Weilchen weiterleben wird. Sein fürstliches Honorar hat er schon alleine damit verdient, dass er es geschafft hat, ein paar erwachsenen Personen bei Ringier diesen Pfusch als neues Ei des Kolumbus zu verkaufen.

Nun hängt es allerdings alleine vom «face value», vom «feedback» ab, natürlich aus der «community», wann dieses Geld abgeschrieben und das alte Logo wieder hervorgeholt wird.