Das Elend des Regimes widerspiegelt sich im Elend der Berichterstattung.

Zum ersten Mal seit 1994 gab es Massenproteste auf der letzten Insel des Sozialismus. Damals war’s der Höhepunkt des sogenannten período especial, der speziellen Periode in Friedenzeiten. Euphemismus für die schwere Wirtschaftskrise, die die Insel nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers fast untergehen liess.

Aber damals beruhigte der charismatische Comandante en Jefe Fidel Castro höchstpersönlich die aufgebrachten Kubaner auf der Uferpromenada Malecón. Und öffnete das Ventil am Dampfkochtopf; die Kontrolle des Zugangs zum Meer wurde aufgehoben, Zehntausende von Kubanern suchten auf Flössen der Medusa ihr Heil in der Flucht nach Norden. Und Tausende soffen dabei ab.

Was ist Realität, was Traum, was Magie, was bleierne Schwere?

Comandante tot, Ventil zugeschraubt, diesmal ist’s ernster. Nach einem kurzen Zwischenhoch, dank brüderliche Hilfe aus Venezuela, steckt Kuba anhaltend in einer Wirtschaftsmisere. Der Tourismus, Deviseneinnahmequelle Nummer zwei, liegt am Boden, Corona. Überweisungen der Exilkubaner, Einnahmequelle Nummer eins, sind erschwert.

Nachdem es dem Regime in 61 Jahren nicht gelungen ist, die fruchtbare karibische Insel zum Selbstversorger bei Nahrungsmitteln zu machen (was sie bis 1959 war), müssen jedes Jahr rund 90 Prozent der Lebensmittel importiert werden. Das kostet rund eine Milliarde Dollar an Devisen. Die kann das Regime kaum mehr zusammenkratzen, also sind die Läden leer, selbst die wiedereingeführten Dollarshops.

Alle Bestandteile eines perfekten Sturms sind vorhanden

Gleichzeitig stellt die cupola, die herrschende Clique, ihre korrupte Raffgier immer unverschämter zur Schau. Eine Enkelin des Castro-Clans, nur als symbolisches Beispiel, bot auf Airbnb eine totalrenovierte Villa an bester Lage mit Pool, Koch, Chauffeur und Bediensteten, zur Miete an. Für schlappe 660 Dollar – am Tag. Vilma Rodriguez benützte dafür nicht mal ein Pseudonym, ist nicht mal ein pincho, ein Gestochener, wie die hohen Militärs mit den Sternchen auf den Schulterklappen genannt werden.

Für kubanische Lebensverhältnisse obszöne Bilder aus der «Villa Vida».

«Villa Vida», «Das Leben» heisst der Touristentraum in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen bei rund 50 Franken im Monat liegt; Kaufkraft nicht messbar. Inzwischen wurde der alte Castro-Slogan «patria o muerte», Vaterland oder Tod, in «patria y vida» verwandelt.

Das Regime unter dem farblosen Präsidenten Díaz Canel spult lediglich die alten Sprüche ab; das sei ein von Konterrevolutionären aus dem Ausland gesteuerter Versuch, mit teilweise bezahlten Provokateuren die Revolution zu bekämpfen, die angebliche Einheit des Volkes aufzubrechen. Dem werde sich jeder überzeugte Revolutionär mit Leib und Leben entgegenstellen.

Wie in solchen Situationen üblich, hat das Regime den Zugang zum Internet erschwert, was die Übermittlung von Nachrichten einschränkt, aber nicht unmöglich macht. Aus inzwischen 15 kubanischen Städten wurden in den letzten Tagen Demonstrationen gemeldet, die von den Sicherheitskräften zwar begleitet, aber nicht verhindert wurden.

Jugendliche suchen die Konfrontation mit den schwarz gekleideten Spezialkräften.

Das Regime hat keine Perspektive mehr zu bieten, ausser fortgesetzten Opfern, ausser ständigen heroischen Überwindungen von neuen Problemen. Seine wirtschaftliche Inkompetenz ist eklatant und offensichtlich, es mangelt an Führungspersonal, die sogenannten «historicos», die historischen Führer der Revolution, sterben weg oder sind, wie Raúl Castro, um die 90 Jahre alt. Also stehen ganz schön viele Zeichen auf Sturm.

Ein Reportagetraum – wäre es früher gewesen

Das wäre der ideale Moment, um vor Ort die Situation zu verfolgen; Che Guevara, Zigarren, Rum, Mulatas, die Insel fasziniert bis heute, Berichten ist höhere Aufmerksamkeit gewiss als aus Haiti.

Stattdessen erleben wir ein Festival der Fernberichterstattung. In «Die Welt» beschreibt Tobias Käufer die «seltene Wut der Kubaner», aus dem fernen Bogotá. Die NZZ überlässt die Beschreibung ihrer Mitarbeiterin Sandra Weiss, die sich schon in der Vergangenheit mit einfachsten Zahlen verstolperte und aus Puebla berichtet, im fernen Mexiko. Nau.ch rückt eine SDA-Meldung ins Netz, im «Walliser Bote» berichtet Klaus Ehringfeld – aus Mexiko City. Im «Blick» darf eine Helena Schmid ans Gerät; 22 Jahre jung und daher weitsichtig; Kuba von nah, aus dem Newsroom an der Dufourstrasse Zürich.

«Blick» macht auf lustig mit dem Titel aus der fernen Ferne (Zürich – Havanna 8200 km).

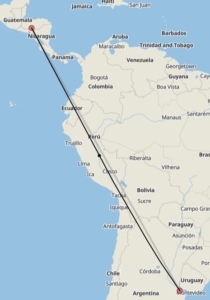

Die «Süddeutsche Zeitung» beobachtet das Geschehen aus Buenos Aires in Argentinien, was – Überraschung – von Tamedia eins zu eins übernommen wird. Bloss knapp 7000 Kilometer Distanz bis Havanna. Nun muss es nicht unbedingt ein Vorteil sein, vor Ort Ereignissen nachzuspüren. Aber nehmen wir einmal an, die Berichte über Massenproteste in Süditalien kämen aus Oslo, Warschau, Hamburg, Moskau oder Lissabon. Da würde sich der Leser doch fragen, wie kompetent denn diese Ferndiagnosen, diese Weit-weg-Analysen, diese am Bildschirm abgekupferten «Ich war dabei»-Berichte sind.

Nach den ersten Meldungen muss natürlich der analytische Muskel angespannt werden. Das erledigt für Tamedia Simon Widmer, «Redaktor International». Zuvor bei der SoZ in gleicher Funktion. Ob ihn ein zweimonatiges Praktikum bei der «Myanmar Times» für diese Einordnung qualifiziert?

Deshalb. Weshalb? Halt so. Allgemein unzufrieden, der Kubaner.

Ach, und müssen die Kommunisten jetzt «zittern», kommt es zu «einem Regimewechsel»? Ja und nein, kann sein, muss nicht sein, die Übersicht:

«Kubas Regierung ist offensichtlich nervös. Allerdings hat das kommunistische Regime seit der Revolution 1959 schon einige Krisen überstanden.»

Wie wahr. Woran Widmer allerdings eine offensichtliche Nervosität festmachen will? Hat ein Regierungsmitglied öffentlich gezittert? Man weiss es nicht.

Die NZZ, das weiss ich aus eigener Erfahrung, leistete sich in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts noch einen eigenen Korrespondenten mit Sitz in Havanna. Ob dessen Berichte dadurch besser waren als das heutige Fernschreiben, sei dahingestellt. Aber zumindest konnte der NZZ-Leser dem Bemühen folgen, mit Zeit, Lust und Laune der Realität dieser Insel des real existierenden Surrealismus näher zu kommen. Zumindest wurde er mit dem ständigen Scheitern dieses Versuchs unterhalten.

Wie schaut’s denn in der Wirklichkeit aus?

Wie schlimm ist die Lage aktuell wirklich, gibt es noch Rückhalt fürs Regime, wie soll’s weitergehen, mangels organisierter Opposition auf der Insel, wird das Regime nicht davor zurückschrecken, das erste Mal Militär gegen die Bevölkerung einzusetzen? Haben die Herrscher dort noch genügend Rückhalt? Wenn man teilweise doch an Übergewicht leidende Kubaner schreien hört, dass sie am Verhungern seien, ist das eine zynische Betrachtung von aussen – oder ist die Ernährungslage wirklich beängstigend?

Realer Trübsinn mit libreta, der Rationierungskarte.

Das alles – und viel mehr – könnte eigentlich nur mit einem Augenschein vor Ort beurteilt werden. Es gibt Flüge nach Havanna, weiterhin, und von vielen Orten der Welt aus. Nur: das kostet, und im Elendsjournalismus dieser Tage ist das das Killerargument, das weiterhin Berichterstattung aus der Ferne oder vom Schreibtisch in Europa aus verursacht.

Der Beobachter kann sich selbst ein Bild machen, wenn er will

Jeder, der etwas Spanisch versteht, kann sich auf oppositionellen Webseiten wie cibercuba.com selbst ein Bild der Lage machen. Natürlich ein einseitiges, das sind alles Newsquellen aus den USA, meistens von Exilkubanern finanziert. Aber es gibt das Angebot auch auf Englisch, selbst die Parteizeitung «Granma» hat internationale Ausgaben, wenn man die Gegenseite hören will. Zudem hat Kuba – vor der Revolution – sozusagen CNN in Radio erfunden. «Radio reloj», Uhrenradio, sendet seit 1947 rund um die Uhr. Nur Wortbeiträge, unterbrochen von der Zeitansage jede Minute, was half, als eine Armbanduhr noch ein Luxusgegenstand war.

Vor Ort könnte man aus Eindrücken ein Kaleidoskop zusammenstellen, das Verständnis schaffen würde. Aber aus Buenos Aires, Mexiko oder gar vom Zürcher Schreibtisch aus geht das natürlich nicht – und es erhebt sich einmal mehr die Frage, wieso der Konsument dafür etwas bezahlen soll.

Vor allem, wenn null lokale Kenntnisse vorhanden sind in der Berichterstattung. Auch dazu nur ein Beispiel. Einer der Schlachtrufe der Demonstranten lautet «Díaz Canel, �singao». Das ist Kubanisch und das hätte man sich niemals öffentlich getraut, wenn der Name Castro lauten würde. Ein singao ist ein, höflich übersetzt, motherfucker, Hurensohn, neben maricón (Schwuchtel) mit Abstand das stärkste Schimpfwort, das es gibt. «Come mierda» (friss Scheisse), das Adäquat fürs deutsche Arschloch, ist schon fast liebevoll im Vergleich. Dass singao als Slogan verwendet wird, reicht als Symbol für den Zerfall der Autorität des Staatspräsidenten und Parteiführers. Aber dafür muss man nicht nur Spanisch können …