Oder wie man knapp einer öffentlichen Hinrichtung entgeht.

Das Geschäftsprinzip aller asozialen Plattformen und auch vieler Internetblogs ist die Haftungsfreiheit und Verantwortungslosigkeit. Normalerweise haften Medien nicht nur für ihre eigenen Aussagen, sondern auch für die von Kommentarschreibern oder freien Mitarbeitern.

Das ist bei Facebook, Twitter und Co. anders. Die haben sich durch geschicktes Lobbying eine Ausnahmeregelung im Rechtsstaat USA erkämpft, die sie als blosse Transporteure von der Haftung für Inhalte freistellt. Dafür verwendeten sie so absurde Argumente wie das, dass es gar nicht möglich sei, die Unzahl von täglichen Posts alle auf allfällig strafbare Aussagen zu überprüfen.

Ähnlich schwierig ist es, gegen Blogs vorzugehen, wenn die als Adresse eine ferne Jurisdiktion angeben. Wie zum Beispiel «Hyphen», ein englischsprachiges «News- und Kultur-Magazin, das Storys über Asien Amerika» erzähle, mit Sitz irgendwo in Kalifornien.

NZZ-Redaktor Oliver Maksan erzählt die Geschichte nach, wie beinahe ein Rufmord am deutsch-israelischen Autor und Wissenschaftler Ahmad Mansour gelang. Er hat sich mit seinen Postionen gegen islamischen Fundamentalismus, Islamismus und islamischen Antisemitismus viele Feinde gemacht.

Im vorher im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannten Blog «Hyphen» erschien im Juni 2023 eine umfangreiche publizistische Hinrichtung Mansours durch den britischen Autor James Jackson, der in Deutschland lebt. Auf Twitter fasste Jackson seine Anklagen zusammen: «Ein Grossteil seiner Hintergrundgeschichte ist übertrieben oder erfunden. Er war nie ein Muslimbruder, der Imam war kein Imam, er hat nicht Psychologie an der Universität Tel Aviv studiert». Dafür habe Jackson monatelang recherchiert, mit Familie und Weggefährten gesprochen sowie Mansours Heimatort besucht, fasst Maksan zusammen.

Das wäre ein Reissack gewesen, der in China umfällt. Wenn nicht ein FAZ-Redakteur diesen Tweet aufgenommen hätte und Mansour inquisitorisch aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen.

«Ein Sturm der Entrüstung entlud sich über Mansour. Mansour, der seit 2004 in Deutschland lebt, hat sich schliesslich viele Feinde gemacht. Universitäre Integrationsexperten rümpfen die Nase über den omnipräsenten Praktiker. Für Vertreter des politischen Islams und ihnen im Namen der Antidiskriminierung beispringende Unterstützer von links ist Mansour seit Jahren ohnehin ein rotes Tuch. Ein Araber, der gegen islamisch motivierten Antisemitismus und die Delegitimierung Israels kämpft, hat zudem die antizionistische BDS-Bewegung gegen sich», resümiert Maksen.

Mansour beginnt, sich zu verteidigen, räumt klitzekleine Ungenauigkeiten ein, verschickt schliesslich ein 21-seitiges Dossier an Medien und Kunden seiner Beratungsfirma, in dem er detailliert eine ganze Latte von Falschbehauptungen Jacksons richtigstellt. Das überzeugt dann die «Süddeutsche Zeitung». Nicht zuletzt, um der Konkurrenz FAZ eine reinzuwürgen, tischt sie die Vorwürfe Jacksons ab und stellt sie sich auf die Seite Mansours. Damit neigt sich Waage der öffentlichen Meinung nun auf dessen Position. Schwein gehabt, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen darf.

Allerdings: «Hyphen» hat den entsprechenden Artikel immer noch nicht gelöscht oder richtiggestellt, trotz anwaltlicher Aufforderung. Denn da das Stück auch in Deutschland abrufbar ist, hat Mansour hier einen Rechtsstand. Aber: «Das Onlinemagazin hat das Entfernen des Artikels an eine Bedingung geknüpft: Mansour dürfte nicht mehr auf den Vorfall aufmerksam machen. Damit wären zwar die monierten Behauptungen aus der Welt. Mansour aber hätte einem Maulkorb in eigener Sache zugestimmt», schreibt die NZZ. Auf Anfrage sage «Hyphen» nur, man sei in Verhandlungen mit Vertretern Mansours.

Die NZZ schliesst:

«Epilog: Mansour selber ist bestürzt, wie bereitwillig den Behauptungen über ihn geglaubt worden ist. Er sitzt in einem italienischen Restaurant in Berlin-Charlottenburg und schaut auf die grösste Krise seines bisherigen Berufslebens zurück. «Das hätte auch böse enden können», sagt er dann.»

«Hyphen» ist übrigens der englische Ausdruck für Viertelgeviertstrich oder Kurzstrich, der als Binde- oder Trennstrich verwendet wird. Irgendwie zutreffend.

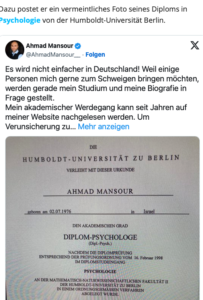

Ach, natürlich nimmt auch die Nonsens-Plattform «watson» das Thema auf. Im gewohnten Qualitätsniveau:

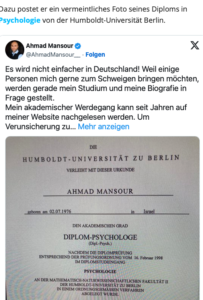

Das «vermeintliche Foto seines Diploms» – gemeint ist wohl «das Foto seines vermeintlichen Diploms», aber Deutsch und «watson», ein ständiger Auffahrunfall – ist von der Humboldt-Universität Berlin als echt bestätigt worden. Aber eben, recherchieren war gestern, behaupten ist heute.

Hat der Mann Mansour ein Glück, dass er nochmal knapp davonkam. Aber leider reiner Zufall, es hätte wirklich auch bös enden können.