Neues von den Jammerlappen

Ist erst mal der Ruf ruiniert …

Doch, es muss sein. Denn ein solches Gejammer gab es in den Schweizer Medien noch nie. Selbst der «Kosmos», selbst die Rote Fabrik tun das nicht. Der «Kosmos» ist nach jahrelanger Misswirtschaft einfach implodiert und hinterlässt einen Millionenkrater, den der Steuerzahler auffüllen darf. Shit happens. Aber er hat nicht gross gejammert.

Die Rote Fabrik hat mehr Geld ausgegeben als sie hat. Shit happens. Kein Gejammer. Ach, und das «Schauspielhaus» vergrault konsequent seine Abonnenten, kriegt aber Millionensubventionen. Shit happens. All diese schwarzen Löcher jammern aber nicht kontinuierlich und lautstark vor sich hin.

Die «Republik» schon. Als der inzwischen verstummte Constantin Seibt noch schwurbelte, waren das immerhin geistreich auf Glatzen gedrehte Locken. Inzwischen hat Niveau und Stil bedenklich nachgelassen, statt Edelfeder gibt es Holzhammer:

Auch launig werden gelingt nicht mehr so recht:

«Teilen Sie einen bestimmten Link mit möglichst vielen Bekannten. Es ist ein persönlicher Link, eine Art Wegweiser, der Nicht-Verlegerinnen zur Republik führt. Ab heute finden Sie ihn in dieser Übersicht, und Sie können ihn so verschicken, wie es Ihren Gewohnheiten am besten entspricht: per E-Mail, Direktnachricht, als Beitrag in einem sozialen Netzwerk oder auf einer von Hand beschriebenen Karte, einem Fresszettel, in einem Liebesbrief.»

Es gelingt eigentlich überhaupt nix, denn wer auf den hinterlegten blauen Text klickt, kommt hierher:

Behauptet wird aber: «Wer draufklickt oder die Adresse von Hand in seinen Browser eingibt, gelangt auf eine Begrüssungsseite. Dort erklären wir den Gästen, was die Republik ist, was wir tun, warum es unseren Journalismus braucht. Und warum es sich lohnt, die Republik mit einem Abo zu unterstützen – so wie Sie es bereits tun.»

Irgendwie typisch für die «Republik». Gewollt, aber nicht gekonnt. Peinlich. Zum Fremdschämen. Aber es geht ja noch weiter im Elend. Damit bitte, bitte, bitte endlich mal wieder mehr Verleger «an Bord» kommen als das sinkende Schiff verlassen, bietet die «Republik» wie der billige Jakob Sonderpreise, Sonderrabatte, nur für kurze Zeit, jetzt zuschlagen, kommt nie wieder: man kann einen «flexiblen Einstiegspreis wählen: irgendwo zwischen 120 und 480 Franken für ein Jahr Republik».

Eigentlich kostet das Blatt zur Rettung der Demokratie 240 Franken im Jahr. Allerdings: «Hier stützen wir uns auf Erfahrungswerte aus dem vergangenen Frühjahr: 120 Franken (und damit die Hälfte des Normalpreises) entsprechen dem 2023 am häufigsten gewählten Einzelpreis.» Aha, der vorsichtige Neueinsteiger wählt flexibel die untere Preisgrenze. Irgendwie vernünftig in der Unvernunft, dafür überhaupt Geld rauszuwerfen.

Aber es wird noch lustiger. Denn die «Republik» macht sich zu recht Gedanken darüber, wie denn die Leser dieses Bettelaufrufs ihre nichtsahnenden Freunde überreden könnten, 120 Franken zum Fenster rauszuschmeissen: «Sie möchten die Republik Ihren Bekannten weiterempfehlen, aber Ihnen fehlen die Worte. Kein Problem. Hier sind ein paar Vorschläge.» Da fehlen ZACKBUM die Worte …

Glücklicherweise (viele mögen das anders sehen) ist die schreibende Schmachtlocke vom Coiffeur, den Skiferien, einer Retraite oder was auch immer zurück. Und sorgt für Spass und Unterhaltung, wie es sonst nur der «Blick» kann. Schon mit dem Titel: «Wir brauchen Antworten – rasch». Wer braucht die nicht. Wenn er oder sie (oder es oder nonbinär oder Kim) fragt: liebst du mich noch, dann möchte man/frau/es – ach, lassen wir das – eine schnelle Antwort. Aber sonst?

Daniel Binswanger hat’s natürlich immer mit den ganz grossen Fragen (und Antworten): «Nato, Klima, Kaufkraft: Es mangelt nicht an Krisen, die adressiert werden müssen. Die Mittel haben wir. Nötig ist nun der politische Wille.»

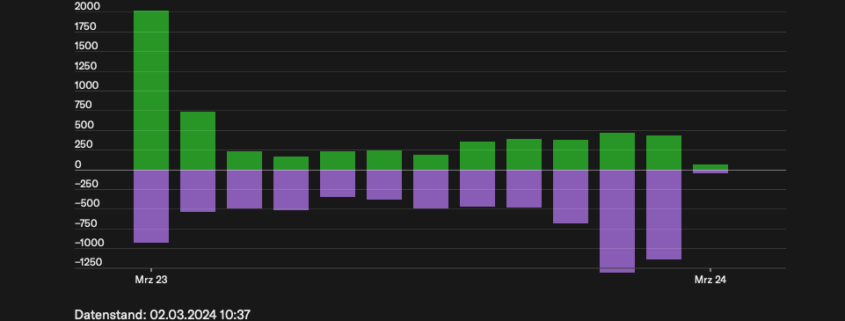

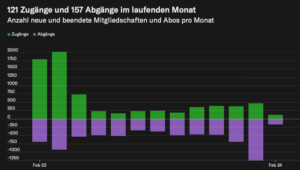

Bevor wir die grossen Krisen «adressieren» und frankieren: wieso kümmert sich der Herr Co-Chefredaktor eigentlich nicht um die kleine grosse Krise in seinem eigenen Laden? Um die nicht aufgearbeitete Affäre um einen ruppig rausgefetzten ehemaligen Starreporter? Um die finanzielle Krise? Die Abo-Abgänge-Krise? Die Krise eines Kopf-in-der-Luft VR-Präsidenten?

Ja sakrament, wieso tun wir denn dann nichts, wenn wir die Krisen und die Mittel haben? Binswanger weist doch den Weg: «Europa muss nicht nur seine Militärhilfe an die Ukraine so schnell wie möglich hochfahren, sondern in den nächsten Jahren auch im Eilzugtempo aufrüsten.» Na, ob Binswanger eigentlich mal in der GSoA war?

Das ist immerhin noch einigermassen verständlich. Militärkopf Binswanger setzt den Helm auf und will Aufrüstung. Aber unter dem Helm sieht man irgendwie schlecht raus: «Drei Ereignisse haben ein denkbar schrilles Schlaglicht auf die aktuelle europäische Sicherheitslage geworfen.» Hä, ein denkbar schrilles Schlaglicht? Hat er damit eins auf den Kopf bekommen?

Es hat den Anschein: «Putin führt seinen Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen.» Also gegen uns alle. Auch diejenigen, die in der Ostschweiz wohnen, by the way.

Das bedeute nun eine «Zeitenwende», hoppelt Binswanger dem deutschen Bundeskanzler hinterher. Zeitenwenden sind immer ein Riesending das hier ist aber ein Überding: «Das ist umso einschneidender, als es an weiteren epochalen Herausforderungen nicht mangelt.»

Ja sakrament, was gibt’s denn noch, neben gewaltiger Aufrüstung gegen den Krieger Putin? «Da ist zum einen der Klimawandel». Ach so, natürlich, Russland ist zwar Väterchen Frost, aber immer mehr Eisbären haben die Füsse im Wasser.

Doch aller Krisen sind drei: «Schliesslich und endlich sind wir konfrontiert mit einer dritten Krise, die sich ebenfalls immer deutlicher bemerkbar macht und deren Dringlichkeit nun relativ rasch ein kritisches Ausmass annehmen könnte. Es ist die sozialpolitische Krise der Ungleichheit.»

Eine Wunderwuzzi-Wortschöpfung. Aber der Mann ist in Schöpferlaune: «Sie befeuert das Wagenknecht-Phänomen, das heisst eine linkspopulistisch-nationalistische Bewegung, die zur Stabilisierung der Demokratie wohl kaum einen Beitrag leisten wird.»

Das ist nun absolutes Neuland. Die Wörter links, populistisch und nationalistisch zu koppeln, das kann nur einer. Allerdings, wie meist, und hier haben wir die Lektüre der Suada abgebrochen, hebt die Schmachtlocke dann in Parallelwelten ab: «Funktionierende Demokratien brauchen ein kritisches Mass an sozialstaatlicher Umverteilung.» Und an der fehle es zunehmend, behauptet der Wirtschaftsweise. Dass, in Konkurrenzkampf mit den Schuldzinsen, Sozialausgaben der mit Abstand grösste Budgetposten in jedem mitteleuropäischen Staatshaushalt sind, dass noch nie in der Geschichte des Sozialstaats so viel umverteilt wurde wie heute – ob er das wohl mal zur Kenntnis nehmen wird?

Die Antwort ist nein. Also lassen wir’s.

Ach, noch nicht ganz. Wusste man eigentlich, dass Binswanger auch ein religiöser Schwurbler ist? Nein? Zufällig haben wir diesen Schmachtfetzen von vor zehn Jahren im «Magazin» gefunden und mussten anschliessend duschen gehen:

«Ohne den vom Evangelium gebotenen Anspruch eines jeden Christenmenschen auf die tätige Nächstenliebe seiner Glaubensbrüder, ohne die von der Schöpfungsgeschichte beschworene Gottesebenbildlichkeit eines jeden Erdenbürgers, ohne das Dogma, dass Christi Kreuzestod ausnahmslos jedem Gläubigen den Heilsweg eröffnen kann, hätte sich der moderne Aufklärungsbegriff von Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit nicht entwickelt.»

Ähm, dieser in der Französischen Revolution geborene Dreiklang wurde gegen den erbitterten Widerstand der Kirche erkämpft. Aber Geschichte ist nichts für Anfänger. Jedoch für Schreiber ohne Schamgefühl oder einem Sensorium für die eigene Peinlichkeit.