Der Gender-Todesstern

Es passiert wieder Ungeheuerliches. Das ist dem Zentralorgan des Genderns fast eine Seite wert.

Aleksandra Hiltmann musste die schwere Bürde der Berichterstattung tragen. «Die Bundeskanzlei sagt Nein zum Genderstern», «Betroffene sind schockiert», bebt Hiltmann mit. Obwohl: «Sprachexperte nennt die neue Regelung «vernünftig»», aber das ist ja auch offensichtlich ein Mann.

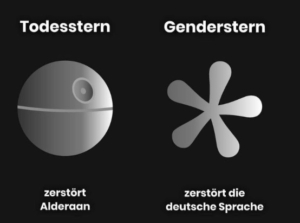

Geschmackvoll präsentierte Aufforderung zur Sprachvergewaltigung.

Es war wieder einmal eine längere Zeit der Schockstarre zu überwinden, denn die «Weisungen und Erläuterungen der Bundeskanzlei» wurden bereits am 15. Juni 2021 veröffentlicht. Auf knappen 6 Seiten wird hier ausgeführt:

«Die Bundeskanzlei lehnt die Verwendung des Gendersterns und ähnlicher typografischer Mittel zur Markierung von Genderdiversität aus sprachlichen, sprachpolitischen und rechtlichen Gründen ab.»

Anschliessend werden 8 Gründe aufgeführt, von denen jeder einzelne schon reichen würde, diese Sprachvergewaltigung, diese neuste Marotte, diesen Missbrauch, diesen Stellvertreterkrieg für obsolet zu erklären.

Zunächst nur Hiobsbotschaften

Hier muss man sagen, dass die Bundeskanzlei ihre sprachlichen Hausaufgaben gemacht hat. Das gibt Hiltmann zähneknirschend und unvollständig wieder. Dann muss sie gleich mit einem weiteren Nackenschlag fortfahren: «Jürg Niederhauser, Präsident des Schweizerischen Vereins für Deutsche Sprache, findet die Weisungen zum Genderstern «vernünftig».»

Der Hiobsbotschaften nicht genug: «Das sieht auch Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürich, so – solange es um die strikt behördliche Kommunikation geht. «Mit Einwohnenden hingegen kommunizieren wir möglichst inklusiv», sagt Trachsel.»

Einwohnende? Wer kein blosser «Teilhabender» an der deutschen Sprache ist, sondern sie beherrscht, dem dreht es den Magen um bei diesem Missbrauch des Partizips Präsens, durch diese Missbrauchende. Aber, sonst wäre Hiltmann sicherlich verzweifelt, also eine Verzweifelnde geworden, schliesslich spricht einer Klartext: «Alecs Recher vom Transgender Network Switzerland (TGNS) findet:

«Die neue Weisung ist ein Fehler. Sie ist schockierend, verletzend und widersprüchlich.»»

Was tun? Auch dazu hat Recher eine klare Meinung, ist also ein klar Meinender: «Die Expertise von nicht binären Menschen ist da, die Bundeskanzlei muss diese nun schnellstmöglich bei Organisationen wie TGNS abholen, von sich aus.» Bis dahin, so fordert Recher, solle die Bundeskanzlei ihre neu erlassene Weisung zum Genderstern zurückziehen.»

Wer ist eigentlich diese Organisation TGNS?

Wer ist eigentlich diese Organisation TGNS? Gegründet von ebendiesem Recher, der zudem dort angestellt ist, besteht sie aus einer unbekannten Anzahl Mitgliedern; ihr Vorstand präsentiert sich so:

- May Freigang, Co-Präsidium (sie / ihr)

- Eneas Pauli, Co-Präsidium (er / they)

- Siméon Seiler (er / they / kein Pronomen)

- Mi (kein Pronomen)

- Louis Käser (er)

- James Ackermann (er)

- Iliri Rexhepi (kein Pronomen, they / them)

- Henryk Amalia (hen)

Sagen wir mal vorsichtig so: gewöhnungsbedürftig. Oder schlichtweg Randgruppenprogramm, unwichtig, nebensächlich, bedeutungslos. Eigentlich würde es zu den Aufgaben einer kompetenten Journalistin gehören, für den Leser transparent zu machen, wie bedeutend die von ihr zitierten Personen sind, bzw. welche Bedeutung deren Positionen oder Organisationen haben.

Aber Hiltmann ist eben eine Journalierende, keine ernstzunehmende Journalistin. Sie arbeitet zudem weiterhin für den als sexistisch, frauenfeindlich, demotivierend und ungerecht gegenüber Frauen stigmatisierten Tamedia-Konzern: «Der Genderstern wird in journalistischen Texten nicht angewendet», muss sie die Position der «Redaktion Tamedia» wiedergeben.

Was sagt denn die Konkurrenz zum Thema?

Der Artikel ist hinter der Bezahlschranke von Tamedia verborgen, was also den Lesenden sagen will, dass dieser Text, auch als Textin, formuliert von einer Textenden, Geld wert sein soll. Das wagen wir zu bezweifeln. Die Konkurrenz aus dem Hause CH Media hat sich immerhin zu dieser Zusammenfassung hier aufgerafft:

- Genderstern: Bürger*in. Das Sternchen – der Asterisk – steht für die geschlechtliche Vielfalt. Wird zusehends von Behörden, Firmen und Organisationen genutzt.

- Gender-Doppelpunkt: Bürger:in. Diese Schreibweise ist gerade für Seheingeschränkte angenehmer zu lesen. Ebenso soll der maskuline Wortstamm weniger im Vordergrund stehen.

- Gendergap: Bürger_in. Die Lücke steht für geschlechtliche Variationen. Auch als kleine Pause beim Sprechen zu hören.

- Schrägstrich-Schreibweise: Bürger/in. Hat sich namentlich bei amtlichen Stellen als Variante in Kurztexten etabliert.

- Binnen-I: BürgerIn. Seit über 30 Jahren etabliert, um Frauen und Männer in einem Wort zu nennen.

- Ausrufezeichen: Bürger!n. Wird von Luise F. Pusch, der Begründerin der feministischen Linguistik, als Übergangslösung vorgeschlagen. Soll weniger Lückenfüller sein als der Gendergap.

Wer Nachhilfe will; wir verlangen keine Kommission …

Das Organ der vertieften Recherche fügt hinzu: In Zürich empfiehlt die Fachstelle für Gleichstellung, den Genderstern im Unterricht zu verwenden. Die oberste Schweizer Lehrerin ist darüber nicht erfreut. So raportiert «watson» einen Bericht im «Tages-Anzeiger». Besonders lustig dabei: der zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger soll von diesem Anschlag auf unschuldige Schüler nichts gewusst haben.

Wir möchten eigentlich von solchem Unfug überhaupt und allgemein nichts mehr wissen …