Zu transparent?

Die «Republik» legt ihre Zahlen offen. Vielleicht ein Fehler.

Vielleicht ist der Titel des Beitrags absichtlich abschreckend: «Der Fokus liegt auf Stabilität». Denn was soll bei der «Republik» stabil sein? Desaströser Zustand der Finanzen, nach der Offensive die Defensive, Steuerschummelei, Sexismus-Affäre, knapp an der Pleite entlang, ein Irrwisch als VR-Präsident, zwei unerfahrene Chefredaktoren, reihenweise Abgänge in der Teppichetage, eine demotivierte Crew, die am liebsten mit Arschtreten beschäftigt ist und kaum noch Output hat – stabil im Desaster?

Aber greifen wir doch ein paar transparente Zahlen heraus. 3,9 Millionen Franken werden zwischen Juli 2023 bis Juni 2024 für die «Redaktion» ausgegeben. Von insgesamt 6,58 Millionen. Wenn’s die «Republik» noch solange macht.

2,1 Millionen kassieren die Festangestellten, 312’000 werden für Freie ausgegeben. Der Ausbildungsetat beträgt 0. Produktion und Korrektorat verschlingen eine halbe Million, mit Dienstleistungen von aussen sogar 585’000. Der Flop «Republik zum Hören» wird weiterhin mit 200’000 Franken honoriert.

Tech und Design, Community, Departement des Inneren: satte 2,17 Millionen, plus «Unternehmensführung» eine halbe Kiste. Macht 2,67 für Overhead, Technik und redaktionsfremde Dienstleistungen.

Die Geschäftsleitung besteht aus zwei Personen, die 256’000 Franken verdienen; 128’000 pro Nase. So viel zum Einheitslohn. Dazu kommen noch 33’000 Franken «Sachkosten»; der VR und der Vorstand und der Genossenschaftsrat kassieren weitere 224’000 Franken. Von ehrenamtlicher Tätigkeit hat hier noch niemand etwas gehört.

Besonders stossend sind die schön versteckte Posten Rechtsberatungen (83’500 Franken) und «Übrige Beratungsdienstleistungen» in der Höhe von satten 286’300 Franken. Darin enthalten sind «Aufwendungen für die Revision in der Höhe von CHF 48’343 (Vorjahr CHF 46’207) sowie Kosten für die Findungskommission (FIKO) von CHF 26’110 (Vorjahr CHF 0) und Kosten für die Organisationsentwicklung von CHF 106’380 (Vorjahr CHF 0)». Organisationsentwicklung? Womit immer noch über 100’000 Franken für «Beratung» allgemeiner Art übrig blieben. Wie die «Republik» dermassen überberaten nicht mal den VR richtig besetzen konnte und in ein Fettnäpfchen nach dem anderen trat – unglaublich.

Das sind die Ausgaben, wie sieht es bei den Einnahmen aus? Die bestehen nur aus Abos; zurzeit zählt die «Republik» 28’450 «Mitgliedschaften und Abos». Das Magazin rechnet mit einer durchschnittlichen Erneuerungsrate von 75 Prozent. Das bedeutet, dass haargenau 7112 Abonnenten neu dazukommen müssen, wenn dieser Stand gehalten werden soll.

Hier kommt das nun wirklich übliche Gejammer: «Die schlechte Nachricht zuerst: Über die Sommermonate haben mehr Verlegerinnen die Republik verlassen, als neue dazu- (oder alte zurück-)gekommen sind. Das erhöht den Druck auf die verbleibenden Monate.»

Ergänzt mit dem üblichen haltlosen Optimismus: «Nun die gute Nachricht: Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Im Oktober stiegen die Verkaufszahlen sichtbar, zum ersten Mal seit einiger Zeit, was uns sehr freut und vorsichtig optimistisch stimmt. »

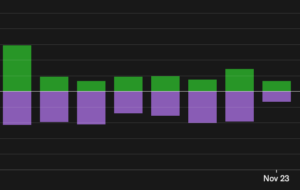

Hä? Laut der Abbildung im Cockpit sieht diese «sichtbare Steigerung» im Oktober so aus:

Grün sind die neuen Abos; der Balken im Oktober liegt über 250. Im September lag er darunter. Aber im September lagen die Abgänge bei über 500, im Oktober kratzten sie an dieser Zahl. Seit Beginn des Geschäftsjahrs im Juli 2023 gab es immer mehr Abgänge als Zuwachs. Woher soll da Optimismus kommen, selbst vorsichtiger?

Das ist so gaga, wie wenn man im Regen steht und sagen würde: okay, ein paar Tropfen haben mich erwischt, aber mich stimmt optimistisch, dass die meisten mich nicht getroffen haben.

Fokus auf Stabilität? Wie stabil kann der Aufenthalt in einer Gesinnungsblase sein, die immer höher über der Realität schwebt?

Das einzig Stabile ist: die nächste Bettelaktion kommt bestimmt.