«Schnallt eure Gürtel enger und zieht euch warm an!»

In Europa kommt die «Moral vor dem Fressen», in Asien ist es genau umgekehrt. Teil 3

Von Felix Abt

Hier geht es zu Teil 1, hier zu Teil 2.

Nun schikaniert Amerika China wieder, insbesondere mit wirtschaftliche Zwangsmassnahmen, aber die Chinesen wollen, dass ihr Land dieses Mal stark genug ist, um neue Demütigungen zu verhindern. Der Versuch der Amerikaner und ihrer westlichen Verbündeten, das 21. Jahrhundert in ein neues «Jahrhundert der Demütigung Chinas» zu verwandeln, dürfte daher viel schwieriger werden als beim letzten Mal.

Mehr als 60 Jahre lang, bis Juni 1928, wurden Chinesen (und Hunde) von den von ausländischen Mächten kontrollierten Stadtbehörden aus den Parks in Shanghai verbannt. Auf diesen Schildern hatten sie die «überlegenen» Werte des Westens deutlich gemacht.

Solange Amerika von freien Märkten und Wettbewerb profitiert, wird es dies respektieren. Wenn Wettbewerber auftauchen, die besser sind als amerikanische Unternehmen, werden sie mit Zwangsmassnahmen wie Sanktionen belegt. So zwangen die USA beispielsweise Chiphersteller und andere Zulieferer in der ganzen Welt, die Belieferung des führenden chinesischen Hightech-Unternehmens Huawei einzustellen, um es zu zerstören. Oder unter dem Vorwand, dass in der chinesischen Provinz Xinjiang ein – erfundener – Völkermord an Muslimen stattfindet und sie dort zur Zwangsarbeit gezwungen werden, erliess der US-Kongress ein Gesetz zum Boykott der dort produzierten Baumwolle, die billiger und besser ist als die amerikanische Baumwolle. Absurderweise werden 90 % der Baumwolle in Xinjiang nicht von Menschen, sondern von Maschinen gepflückt und verarbeitet, viele davon amerikanische John-Deere-Maschinen; und dieser Firma ist es nun auch verboten, an die Baumwollfarmen zu verkaufen, deren Besitzer meist muslimische Uiguren sind.

Laut einem Artikel der «Los Angeles Times» vom August 1992 war Toshiba in den 1980er Jahren Japans führender Chiphersteller mit einem Marktanteil von etwa 80 Prozent bei DRAM-Produkten (Dynamic Random Access Memory) im Jahr 1987. Wie Huawei wurde auch Toshiba von den Vereinigten Staaten aufgrund von «nationalen Sicherheitsbedenken» ins Visier genommen. Nachdem Toshiba und ein norwegisches Unternehmen 1986 hochentwickelte Fräsmaschinen an die Sowjetunion verkauft hatten, was auch Hersteller aus anderen westeuropäischen Ländern taten, schlug Washington zu und verhängte ein zwei- bis fünfjähriges Verbot für alle Produkte der Toshiba Corporation mit der Begründung, dass Verkäufe an die Sowjetunion eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellten. Mit diesem vernichtenden Schlag konnten sich die USA eines überlegenen Konkurrenten entledigen und den Weg für ihre eigenen Chiphersteller frei machen. Die Unternehmen anderer Länder, die ebenfalls Fräsmaschinen an die Sowjetunion verkauften, blieben unbehelligt.

Alstom wurde einst als «französisches Industriejuwel» bezeichnet, weil das Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Energie- und Verkehrstechnik weltweit führend war. Das Unternehmen hatte Kraftwerke, Stromübertragungssysteme und Eisenbahnen gebaut.

Als das Unternehmen Anfang der 2010er Jahre in vielen Ländern zu einem ernsthaften Konkurrenten des US-Riesen General Electric (GE) wurde, nahm Washington es ins Visier. Die Amerikaner schlugen zu, als sie behaupteten, zu wissen, dass Frédéric Pierucci, ein leitender Angestellter von Alstom und Mitverfasser des Buches «The American Trap», Bestechungsgelder an indonesische Beamte bewilligt hatte, um einen Geschäftsauftrag zu sichern. Er wurde 2013 von der Polizei auf einem New Yorker Flughafen verhaftet. Pierucci schrieb in seinem Buch, dass seinem Anwalt ein erpresserischer Deal angeboten wurde: Er sollte sich schuldig bekennen und innerhalb weniger Monate frei sein oder «bis zu 125 Jahre Gefängnis riskieren».

Im Zuge dieser Bestechungsvorwürfe wurden auch mehrere andere hochrangige Alstom-Manager in den USA verhaftet. Das Unternehmen wurde von den US-Richtern in dem Bestechungsfall zu einer saftigen Geldstrafe von 772 Millionen Dollar verurteilt. Das Damoklesschwert zusätzlicher «Strafen» schwebte weiterhin über dem Unternehmen. Im Jahr 2014 blieb Alstom nichts anderes übrig, als sich mit General Electric auf den Verkauf seiner Energie- und Netzsparten, den Filetstücken des Alstom-Konzerns, zu einigen. Mit der Zerschlagung dieses globalen Industrieriesen hat Amerika einen weiteren wichtigen Konkurrenten ausgeschaltet.

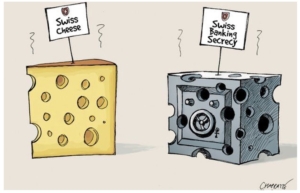

(Design Chappatte, publiziert von BBC am 21. Mai 2013)

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch ein Beispiel aus der Schweiz erwähnen, das in ZACKBUM schon mehrfach diskutiert wurde: In der Schweiz wurde vor einigen Jahren das Bankgeheimnis mit anonymen Nummernkonten abgeschafft – aufgrund massiven Drucks der USA; eine Tatsache, die den meisten Menschen immer noch unbekannt ist und von denjenigen, die Rankings von Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsparadiesen veröffentlichen, nicht berücksichtigt wird. Washington erlaubte jedoch amerikanischen Bundesstaaten, Briefkastenfirmen einzurichten, bei denen die wirtschaftlich Berechtigten nicht offengelegt werden müssen; sie bleiben so anonym wie bei den in der Schweiz auf Betreiben der USA abgeschafften Nummernkonten. Auch dies ist den meisten Menschen nicht bekannt.

Damit schalteten die USA einen wichtigen Konkurrenten aus, übernahmen dessen lukratives Geschäftsmodell und wurden ausserdem zur grössten Geldwaschmaschine der Welt. Zuvor wurden Offshore-Finanzzentren auf der ganzen Welt von Skandalen erschüttert, die auf gestohlenen Kundendateien beruhten, vor allem aus der Schweiz, aber auch aus Panama, Singapur und fast allen kleinen karibischen und pazifischen Inseln. Aber: Aus den USA, wo die meisten Steuern hinterzogen und schmutziges Geld gewaschen wird wie nirgendwo sonst, hat es es keine undichte Stelle oder Enthüllung gegeben. Ist das ein Zufall? Nein, es ist nicht die Aufgabe der NSA und anderer US-Regierungsstellen, amerikanische Banken zu überwachen und zu schädigen, sondern nur ihre ausländischen Konkurrenten. Man kann auch nicht erwarten, dass die britische Regierung, bekannt als Amerikas treuer Pudel oder die «Five Eyes» (ein wichtiger Teil des vereinigten Deep State angelsächsischer Länder unter der Führung Washingtons, der gemeinsam Sie, mich und den Rest der Weltbevölkerung ausspioniert), schmutzige Informationen über ihre riesige Geldwäschemaschine auf den britischen Inseln und insbesondere in der Londoner City, die die Financial Times als «Hauptstadt des schmutzigen Geldes» bezeichnet, weitergibt.

Unliebsame Konkurrenten zu vernichten, ihre angeblich illegalen und verfluchten Geschäfte zu übernehmen und sogar massiv auszubauen, ist also im besten aller Amerikas gang und gäbe. Und der Rest des Wertewestens toleriert es. Super!

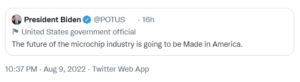

Und so sieht Amerikas Unterstützung für Taiwan aus: mit allen Mitteln dafür sorgen, dass die Insel seine gigantische Chipindustrie an Amerika verliert! Danach dürfte die Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan für Washington wohl kein Thema mehr sein.

See the big picture?

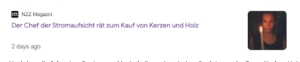

Nun, wer deutsche, schweizerische und andere europäische Medien konsumiert, dem wird es wahrscheinlich nicht gelingen, das ganze Bild zu sehen. Schon gar nicht, wenn man es bei Kerzenlicht sehen soll.

Nachdem die Schweizer Regierung sklavisch die antirussischen Sanktionen der Europäischen Union übernommen hat, ruft ihr Energiekommissar die Bevölkerung auf, Kerzen und Holz für die von der EU und seiner eigenen Regierung verursachte Krise bereitzustellen. Und statt diesen selbstverschuldeten Rückfall in die schlechten alten Zeiten zu kritisieren, rechtfertigen die Medien ihn lieber.

Vielleicht ist hier in Asien, wo ich viele Jahre gelebt, Geschäfte gemacht und Reisen unternommen habe, Bertolt Brechts Zitat «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral» nicht geläufig, aber was er meinte, ist in diesem Teil der Welt eine selbstverständliche Realität. Im Gegensatz zu den wohlstandsverwahrlosten, saturierten und abgehalfterten Politikern und Journalisten, die den wirtschaftlichen Ausverkauf Europas betreiben, fordert hier niemand die Bevölkerung auf, ihren Wohlstand im Namen einer verlogenen Moral zu opfern, hinter der sich handfeste wirtschaftliche Interessen eines alternden, aber immer noch sehr aggressiven westlichen Imperiums verbergen.