Hier werden Fundstücke analysiert, um ihre Todesursache zu erkennen. Tamedia, NZZ, CH Media, Ringier: man mag sich nicht. Wirklich nicht.

Ein harmloses Beispiel zum Start. Die schreibende Sparmassnahme, das, was von der einstmals bedeutenden Medienkritik in der NZZ übrig geblieben ist, fuchtelt mit dem Zeigefinger.

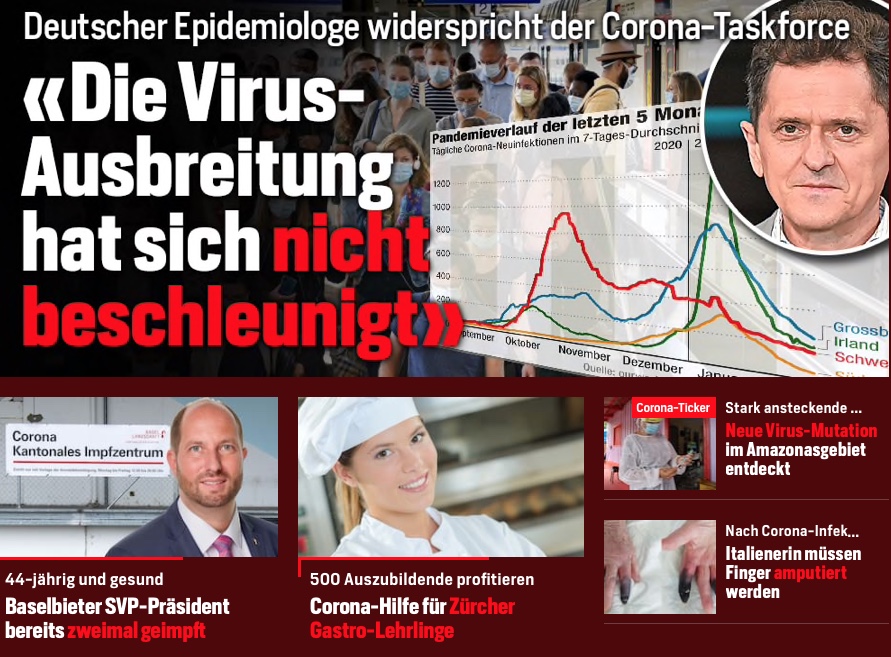

Pensionär Felix E. Müller versucht, auf «20 Minuten» einzuprügeln. Dort hätten sich mal wieder in den Kommentarspalten die Nazi-Vergleiche gehäuft; verwendet vor allem von Kritikern der Corona-Politik.

Schliesslich habe sich der Chefredaktor von «20 Minuten» veranlasst gesehen, dazu «Stellung zu nehmen», fabuliert Müller. Daher muss man ihn ganz vorsichtig an die Realität heranführen.

- Es ist kein Scherz, sondern mit Untersuchungen erhärtet, dass bei jedem beliebigen Thema, inklusive Häkeln oder Briefmarkensammeln, nach einer gewissen Anzahl von Kommentaren unweigerlich ein Nazi-Vergleich gezogen wird.

- Gaudenz Looser hat keine Stellung genommen, sondern sich in einem Gespräch mit dem Generalsekretär des Schweizerisch Israelitischen Gemeindebundes erklärt.

- Am Schluss dieses Meinungsaustauschs sagt Jonathan Kreutner: «Medien sollten möglichst viele Meinungen abbilden. Trotzdem gibt es rote Linien. Diese zu diskutieren, so wie wir es jetzt tun, ist wichtig. Vielen Dank dafür.»

Man kann selbstverständlich über den Ort für solche rote Linien oder über die Argumente Loosers verschiedener Meinung sein. Was nicht geht, ist das hier: «Zwar verurteilte er solche Äusserungen klar, versuchte dann aber zu erklären, weshalb man diese bis anhin geduldet habe. Das ging gründlich schief.»

Nein, Herr Scharfrichter Müller, redlich wäre es gewesen, dem Leser der NZZaS zu erklären, dass Looser in einem Dialog mit einem jüdischen Vertreter zu begründen versuchte, wieso in den Kommentaren von «20 Minuten» solche Nazi-Vergleiche zugelassen wurden und inzwischen strenger zensiert werden. Was ausdrücklich verdankt wird.

Den Gipfel an Heuchelei erklimmt Müller dann hiermit: «Wer den politischen Gegner beschimpft, hört ihm nicht zu, was durch die Anonymität, die in diesen Spalten garantiert ist, zusätzlich erleichtert wird.»

Immerhin versteckt sich Müller nicht hinter einem Pseudonym, aber: «Wer den publizistischen Gegner beschimpft, hört ihm nicht zu.» Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um die gesalbten Worte eines ehemaligen NZZaS-Chefredaktors handelt, dem es offenbar nicht bewusst ist, welchen Reputationsschaden er mit diesem Versuch anrichtet, einem publizistischen Konkurrenten an den Karren zu fahren.

Vielleicht könnte Müller mal seine reichliche Freizeit darauf verwenden, nachzuzählen, wie häufig im Hause NZZ Nazivergleiche gepflegt werden. Würde ihn unangenehm überraschen.

Anstatt so unter NZZaS-Niveau zu beckmessern, hätte Müller doch einfach das Gespräch aufmerksam lesen können; vielleicht wäre ihm diese Stellungnahme von Looser aufgefallen:

«Wir machen das Kommentar-Management heute viel besser und aufwändiger als früher, wir haben ein geschultes Freischalterteam, das von einem eigenen Ressort eng betreut wird. Dieses Ressort spielt regelmässig heikle Themen und Fragen an unser Social Responsibility Board weiter, welches dann zusammen mit der Chefredaktion Lösungen und Strategien zum Umgang damit diskutiert. Das ist ein höchst lebendiger, dynamischer Prozess in einem ständigen und teils auch akuten Spannungsfeld. Dazu gehört auch, dass wir von aussen kritisiert werden – und wir lassen uns auch kritisieren und hören zu.»

Aber im Alter wird man bekanntlich harthörig.

Konzernjournalismus, Part II

In der NZZaS und in «20 Minuten» erschien am 1. August ein ganzseitiges Inserat des Unternehmers Benard Duzhmani. Darin wirft er, unterstützt von einer PR-Bude, dem «Beobachter» vor, der habe mit einem haltlosen Artikel sein Geschäft geschädigt und auch seine Ehre. Dabei vermutet Duzhmani, dass seine kosovarische Herkunft – obwohl er längst eingebürgert ist – eine wichtige Rolle gespielt habe.

Auffällig an dem Inserat ist –neben dem professionellen Layout –, dass mit keinem einzigen Wort auf die konkret erhobenen Vorwürfe des «Beobachter» eingangen wird. Es wird lediglich gesagt, dass eigene Untersuchungen die nicht bestätigen konnten und dass gegen die Firma keine Strafuntersuchung laufe, sie auch nicht wegen rechtswidrigen Praktiken angeklagt oder gar verurteilt worden sei.

Damit hat Duzhmani durchaus Neuland betreten. Statt den Streit bilateral oder vor Gericht auszutragen, ging er acht Monate nach der Publikation dieses Artikels in die mediale Offensive. Ob ihm das nützt oder schadet, ist zurzeit nicht zu beurteilen.

Aber es ist ihm gelungen, die Aufmerksamkeit der beiden Medienkonzerne zu erlangen, in denen das Inserat erschien. Bei Tamedia hat Rico Bandle neben seinem Schmierenartikel über die Trauerfeier für Peter Buser noch Zeit gefunden, Duzhmani auf einer ganzen Seite in der SoZ zu porträtieren.

Aber nicht um Recherchierjournalismus: Das Porträt in der SoZ.

Wie es heute üblich ist, hat Bandle auf jede Eigenrecherche verzichtet, er gibt schlichtweg die bereits bekannten Fakten wider und lässt Duzhmani seine Position ausführlich erläutern. Gleichzeitig gibt sich Bandle dafür her, dass auf diesem Weg der Unternehmer seine «Millionenklage» gegen den «Beobachter» ankündigen kann. Denn verblüffenderweise hat er das bislang – trotz den vielen vergangenen Monaten und dem angeblich riesigen Schaden – unterlassen.

Ganz am Schluss legt sich Bandle noch in die Kurve und referiert kurz die Stellungnahme des «Beobachter», der schliesslich eine «Institution» sei und «nicht bekannt für sensationsgetriebene Schnellschüsse». Der sehe einem Prozess gelassen entgegen, während Duzhmani sich völlig sicher sei, «dass wir gewinnen werden». Daher «freue» der sich «sehr auf diesen Prozess», gibt Bandle ihm das Schlusswort.

Schön für Duzhmani, dass er sich inzwischen Platz in den Tamedia-Gazetten nicht mehr kaufen muss. Büttel wie Bandle öffnen ihm gratis die Spalten für kritiklose Widergabe seiner Positionen.

Auch du, meine NZZ.

Auch die NZZ nimmt die Witterung am 24’000 Franken teuren Inserat auf und legt mit einer Story – ausgerechnet im Feuilleton – nach. Wie es sich für das Blatt gehört, fällt sie eine Idee kritischer aus als bei der SoZ. Nichtsdestotrotz wird auch hier weitgehend die Position Duzhmanis referiert, der sich nur flankiert von David Schärer von der «Bigger bang for the buck»-Agentur Rod interviewen lässt. Zudem hat er sich der Beihilfe der Anwältin Rena Zulauf versichert, die sowohl für ihre gemischten Ergebnisse wie auch für ihre exorbitanten Honorarnoten bekannt ist.

Die NZZ setzt ihre Darstellung unter den Lead:

«Wie weit geht die journalistische Freiheit, und wo beginnt die mediale Anmassung?»

Das ist an und für sich eine hochspannende Frage. Es geht hier um das kitzlige Thema, dass dioe sogenannte vierte Gewalt ihre Funktion nur ausüben kann, wenn sie über Skandale oder Ungereimtheiten oder Kritikwürdiges berichtet, ohne dass bereits strafrechtliche Tatsachen in Form von Urteilen geschaffen wurden.

So hat sich auch die NZZ lebhaft an der Affäre Vincenz beteiligt und ausgiebig aus eigentlich dem Amtsgeheimnis unterliegenden Akten zitiert. Damit zweifellos einen Beitrag zur Vorverurteilung von Vincenz geleistet, dessen Anspruch auf Unschuldsvermutung ja nur noch ein blosser Witz ist.

Nun wirft die NZZ dem «Beobachter» vor, dass der den Begriff «illegal» verwendet habe, obwohl kein entsprechendes Urteil vorliegt. Der «Beobachter» hingegen hält daran fest und sagt:

«Wir stehen zu jedem Satz und haben gute Belege für unsere Vorwürfe».

Hier wäre doch eigentlich die Aufgabe der Mitbewerber, mit eigenen Recherchen zu glänzen. Über die Quellen und die Stichhaltigkeit der Vorwürfe des «Beobachter». Oder über die Firma des Geschäftsmanns. Aber das würde ja in Aufwand ausarten, den der heutige Elends- und Sparjournalismus weder bei Tamedia, noch bei der NZZ mehr leisten kann. CH Media und Ringier halten sich vorläufig eher raus; vielleicht brauchen sie als Motivationsspritze zuerst auch ein Inserat.

ZACKBUM denkt scharf darüber nach, diesen Service auch anzubieten. ZACKBUM durum cogitat de hoc quoque ministerio oblatum. Genau, wenn schon, dann natürlich gleich auf Latein. Wir nähern uns nun aber bereits dem ersten journalistischen Höhepunkt:

ZACKBUM denkt scharf darüber nach, diesen Service auch anzubieten. ZACKBUM durum cogitat de hoc quoque ministerio oblatum. Genau, wenn schon, dann natürlich gleich auf Latein. Wir nähern uns nun aber bereits dem ersten journalistischen Höhepunkt: