Blasen aus dem Mediensumpf

Wir beginnen mit einer guten Nachricht: In dieser Ausgabe gibt es kein Wort über Corona. Ausser ein positives: Immerhin haben wir es diesem Virus zu verdanken, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wurde.

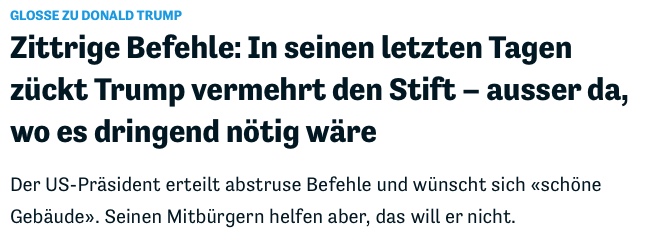

Oder, wie er es bis heute sieht: ihm sein Erdrutschsieg mit Betrug und Schummelei gestohlen wurde. Deshalb hat er als erster – und hoffentlich letzter – US-Präsident seine Anhänger aufgefordert, zum Capitol zu marschieren und dort Stärke zu zeigen.

Wie verarbeitet das nun die Schweizer Presse? Nützt sie die bekannte Bedächtigkeit, Neutralität, das Abwägen, werden die selbsternannten Qualitätsmedien ihrem Anspruch gerecht, für Mehrwert mehr verlangen zu dürfen?

Das Zentralorgan der professionellen Berichterstattung

Fangen wir beim Zentralorgan für differenzierte Berichterstattung an. Der «Blick» verfügt über einen Hobby-Korrespondenten in den USA. Der 25-Jährige MAZ-Absolvent beobachtet messerscharf die politischen Ereignisse in den USA. Vom seinem Wohnsitz San Diego aus, im Süden Kaliforniens. Da ist Washington 3656 km entfernt, oder fast 5 Flugstunden.

Ausser, der «Blick» spendiert seinem Korrespondenten ein Ticket. Aber den Sturm aufs Capitol hat Nicola Imfeld, «USA-Korrespondent der Blick-Gruppe» in seinem sicheren Wohnzimmer seiner WG erlebt. Da hat er – wie alle anderen im 6647 km von Washington entfernten Zürich – die Ereignisse in der Glotze verfolgt.

Aber, diesen Vorteil hat man in Zürich natürlich nicht, er kann sofort eine erste Reaktion aus den USA anbieten; die seines «total unpolitischen Mitbewohners». Das ersparte ihm eine erste Strassenumfrage, und die Reaktion ist bedeutungsschwanger: Denn der «legte seine Arbeit im Homeoffice nieder. Für Stunden! Ungläubig sass er vor dem TV-Bildschirm im Wohnzimmer. «Warum habt ihr uns zur Weltmacht werden lassen?», fragte er und stellte gleich fest:

«Wir verdienen es nicht!»

Ein erstes, erschütterndes Zeugnis aus San Diego. Weltexklusiv! Lässt sich das noch toppen? Schwierig, aber Imfeld macht’s möglich: «Es war ein trauriger Tag. Ich habe neben meinem Mitbewohner auf der Couch eine Träne verdrückt. Er hat sich geschämt.»

Einordnung und Analyse? Was ist das

Bevor wir auch zum Taschentuch greifen, was hat der USA-Korrespondent des immerhin grössten Medienhauses der Schweiz an Analyse und Einordnung zu bieten? Leider nicht viel, ausser einem guten Ratschlag für die Republikaner: «Die Partei muss eine starke Alternative bieten, die die berechtigten Sorgen ihrer Wähler ernst nimmt. Aber keine Frau oder keinen Mann, die Amerika in eine Diktatur verwandelt.»

Hoffentlich hören die Amis auf die Schweizer Stimme der Vernunft, wenn auch syntaktisch nicht ganz sattelfest, aus dem fernen San Diego.

Der trumpelnde Tages-Anzeiger

Sicherlich auf ganz anderem intellektuellen Niveau wird sich doch die Analyse und Einordnung des Tamedia-Konzerns bewegen, der mit seinen Blättern immerhin die halbe Deutschschweiz beschallt.

Nun ja, da hat Tamedia gleich zwei Probleme. Die intellektuelle Schwerarbeit nimmt ihm bekanntlich das Korrespondentennetz der «Süddeutschen Zeitung» ab, der man nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie jemals unparteiisch über Trump berichtet habe. Im Gegenteil, schon unzählige Male sah die SZ die US-Demokratie in Gefahr. Was immer besonders lustig ist, wenn das eine Zeitung aus einem Land sagt, dem die USA vor 75 Jahren die Demokratie aufzwingen mussten – gegen den erbitterten Widerstand der Deutschen.

Das ist ja kein Schweizer Problem. Das zweite von Tamedia ist aber, dass der Konzern faktisch kaum mehr eigene Auslandberichterstattung hat, aber immer noch einen Auslandchef. Der musste natürlich seinem Oberchefredaktor Arthur Rutishauser kommentarmässig den Vortritt lassen, aber endlich durfte dann Christof Münger auch.

Nun ist das Thema leider auch auf seiner Flughöhe ziemlich durch, erledigt, zu Tode kommentiert. Ausser, jemandem fiele etwas Neues ein. Dafür ist Münger aber nicht zu haben. Er hält sich ans Bewährte. Vom Titel «Brandstifter Trump und seine Biedermänner» (Achtung, Bildungsalarm, Anspielung auf Max Frisch), über den «Tag der Schande» und natürlich zum Schlussakkord in D-Moll:

«Es geht ums grosse Ganze, um Demokratie oder Diktatur.»

(Artikel hinter Bezahlschranke.)

Schon wieder, kann man da nur gelangweilt weiterblättern. Schon wieder rausgeschmissenes Geld für News und Meinungen, die man sich gratis bei CNN und vom Nachbarn holen kann.

Die «Weltwoche» in Verteidigungsmodus

Interessanter ist natürlich, wie sich das Hauptquartier der Schweizer Trump-Versteher, durchaus auch Trump-Lobhudler, Trump-Bewunderer, sogar Fans des vollirren und vielfach gescheiterten Steve Bannon, auf den Rückzug begibt. Der darin seinem ehemaligen Chef nicht unähnlich ist. Sowohl Roger Köppel wie der Trump-Groupie Urs Gehriger, bekannt für copy/paste-Journalismus, müssen online das Weite suchen, weil die jüngsten Ereignisse ihres gefallenen Lieblings mal wieder nach Redaktionsschluss stattfanden.

Beide probieren es mit dem eingesprungenen Doppelaxel. Man erhebt sich in die Luft, dreht und wendet sich, gibt Trump die Schuld am Wahldebakel in Georgia und weist nun streng darauf hin, dass er hier eine rechtsstaatliche Grenze überschritten habe. Aber ein Doppelaxel besteht aus zwei Drehungen, also muss natürlich der Objektivität halber auch darauf hingewiesen werden, dass diese Spaltung der US-Gesellschaft von Brandstiftern hüben und drüben verursacht worden sei. Und dass es selbstverständlich Wahlbetrug und Manipulationen gab, einfach nicht so arg, wie Trump behauptet.

Ob die beiden nach diesem Sprung auch sicher wieder landen – oder ob sie auf dem Eis ihrer vorherigen Rhetorik kräftig auf die Schnauze fallen, das wird sich noch weisen.

Telegene CH Media

Wenn einem schon die meisten Privat-TV-Sender der Schweiz gehören, sollte man das doch auch ausnützen. Also lässt CH Media im hauseigenen «Talk täglich» ihren Auslandchef Samuel Schumacher gegen das Einmann-Orchester Roger Köppel antreten. Das dürfte den zweiten real existierenden Auslandredaktor der zwei Dutzend Kopfblätter im CH Media-Reich recht ins Schwitzen gebracht haben. Aber Schumacher schlug sich tapfer, während Köppel doch den Eindruck erweckte, dass er noch am Üben ist, wie er sich aus dieser selbstverschuldeten Peinlichkeit wieder herauswinden will.

Netterweise stellt CH Media ein «Best of» zur Verfügung, länger möchte man das auch nicht aushalten müssen. Was bietet dieses Haus der publizistischen Qualität sonst? Wenig, sehr wenig.

In letzter Verzweiflung staubt es den beinahe 85-jährigen Erich Gysling ab und widmet ihm als «US-Experten» sogar eine Sondersendung, deren Erkenntnisgewinn schon im Titelzitat aufblitzt: «Die Trump-Bewegung wird auch unter Biden weitergehen.»

Zudem ist die Bezeichnung US-Experte eigentlich eine Beleidigung für Gysling. Er ist schlichtweg Experte für alles, was ausserhalb der Schweiz stattfindet. Die arabische Welt, Afrika, China, Asien, USA, Amerika, wo es einen Experten braucht, da ist Gysling. Seit Peter Scholl-Latour tot ist, hat er diese Position auch unangefochten als Einziger.

Was nichts kostet, ist nichts wert?

Da ist in der Schweiz die interessante Antwort: jein. Nachdem «watson» im ersten Schock die USA schon wieder am Rande des Abgrunds sah, hat es sich wieder gefangen und kehrt zu den Listicals zurück. Im Falle von Trump und USA zu «Hier gibt’s 27 lustige Tierbilder». Oh, Pardon, verrutscht, ich meine natürlich «30 Bilder und Videos, die «Trumps Amerika» auf den Punkt bringen»:

Wer mir erklären kann, was daran lustig ist, gewinnt ein Gratis-Abo von ZACKBUM.ch.

Der hoffnungsvolle Jungredaktor, der diesen Schrott zusammengestellt hat, zählte offenbar auf überwältigende Reaktionen und weist vorsichtshalber darauf hin, dass allenfalls Tweets zunächst in der Queue steckenbleiben könnten. Da hat er sich vergblich Sorgen gemacht, Tweets 8 Stunden nach Veröffentlichung: null.

Von 0 auf 20

Von dieser Nullnummer nun zu «20Minuten». Man hat es wohl noch nie als so segensreich empfunden, dass sich das Blatt konsequent jeden Kommentars enthält. So hat Chefredaktor Looser, nicht zuletzt in unserer Preisverleihung für Journalisten des Jahres dekoriert, im Gegensatz zu ziemlich allen Kollegen auf der Welt und in der Schweiz darauf verzichtet, seine Leser davon in Kenntnis zu setzen, dass auch er sehr indigniert ist über diesen US-Präsidenten, das Schlimmste befürchtet, aber das Beste hofft.

Bravo.

Die gute, alte NZZ

Wurde die alte Tante auch durchgeschüttelt, sieht sie die USA am Abgrund oder über genügend Selbstheilungskräfte verfügend? Verurteilt sie, schämt sie sich wenigstens? Distanziert sie sich, wagt auch sie schräge Vergleiche zwischen dem Sturm aufs Capitol und der Besetzung des Bundesplatzes, die gerade einem FDP-Mann den (wohl erwarteten) Shitstorm bringen?

Auch auf die Gefahr hin, als deren ehemaliger Korrespondent der Parteilichkeit bezichtigt zu werden: Nö, sie versucht das, was alle anderen in der Schweiz nicht mal im Ansatz liefern: eine differenzierte Berichterstattung mit Manpower:

Keine einfachen Beschreibungen: Das ist NZZ at its best.

Aber eben, was ist das schon gegen die Feuerkraft der selbsternannten Bezahl- und Qualitätsmedien, die ja nicht nur einfach das schreiben, von dem sie hoffen, dass es bei ihrem Publikum am besten ankommt. Sondern auch, sich damit noch mehr Staatsbatzeli zu erschreiben.